【一】

【1】

【1】

AさんとBさんは、夏休みの旅行計画を立てる際に、日本各地の名物料理や特産品を調べ地方ごとにカードにまとめた。カードを見て、あとの各問に答えよ。

【カードI】

1北海道 ⋯ ジンギスカン

北海道 ⋯ 石狩鍋

北海道 ⋯ 2海鮮丼

【カードII】

3山形県 ⋯ 芋煮

宮城県 ⋯ ずんだ餅

秋田県 ⋯ きりたんぽ

【カードⅢ】

東京都 ⋯ 江戸前寿司

東京都 ⋯ 深川めし

4千葉県 ⋯ なめろう

【カードⅣ】

5石川県・・・じぶ煮

( 6 )県・・信州そば

岐阜県・・・飛驒牛

【7カードV】

8三重県 ⋯ てこねずし

9奈良県 ⋯ 奈良漬け

和歌山県 ⋯ うめ

【カードVI】

広島県⋯牡蠣料理

10香川県 ⋯ 讃岐うどん

11愛媛県 ⋯ みかん

【カードⅦ】

12福岡県 ⋯ もつ鍋

13長崎県 ⋯ ちゃんぽん

沖縄県 ⋯ さとうきび

問1 下線部1について、(1)~(2)の問に答えよ。

(1) 北海道にある洞爺湖や屈斜路湖は火山活動によってできた湖である。このような湖を何というか、カタカナで答えよ。

正解:●●●

(2) 次の表は、北海道で生産が盛んな米、じゃがいも、たまねぎ、にんじんの生産量、豚の飼養数上位5都道府県についてまとめたものである。Ⅰ~Ⅲの組み合わせとして正しいものを、次のアーカの中から1つ選び、記号で答えよ。

| 米(トン) | じゃがいも(トン) | たまねぎ(トン) | にんじん (トン) | 豚(頭) | ||||||

| 1 | 新潟 | 591,700 | Ⅰ | 1,930,000 | Ⅰ | 749,500 | Ⅰ | 156,900 | Ⅱ | 1,153,000 |

| 2 | Ⅰ | 540,200 | 長崎 | 85,000 | 兵庫 | 97,800 | 千葉 | 111,800 | 宮崎 | 818,200 |

| 3 | 秋田 | 458,200 | Ⅱ | 83,900 | 佐賀 | 97,600 | 徳島 | 49,400 | Ⅰ | 759,600 |

| 4 | 山形 | 359,300 | 茨城 | 44,600 | 長崎 | 29,900 | 皿 | 35,100 | 群馬 | 593, 700 |

| 5 | 宮城 | 344,700 | 千葉 | 28,300 | 愛知 | 24,300 | 長崎 | 32,700 | 千葉 | 588,400 |

ア Ⅰ = 鹿児島 Ⅱ = 青森 Ⅲ = 北海道

イ Ⅰ = 鹿児島 Ⅱ = 北海道 Ⅲ = 青森

ウ Ⅰ = 青森 Ⅱ = 鹿児島 Ⅲ = 北海道

エ Ⅰ = 青森 Ⅱ = 北海道 Ⅲ = 鹿児島

オ Ⅰ = 北海道 Ⅱ = 鹿児島 Ⅲ = 青森

カ Ⅰ = 北海道 Ⅱ = 青森 Ⅲ = 鹿児島

正解:●●●

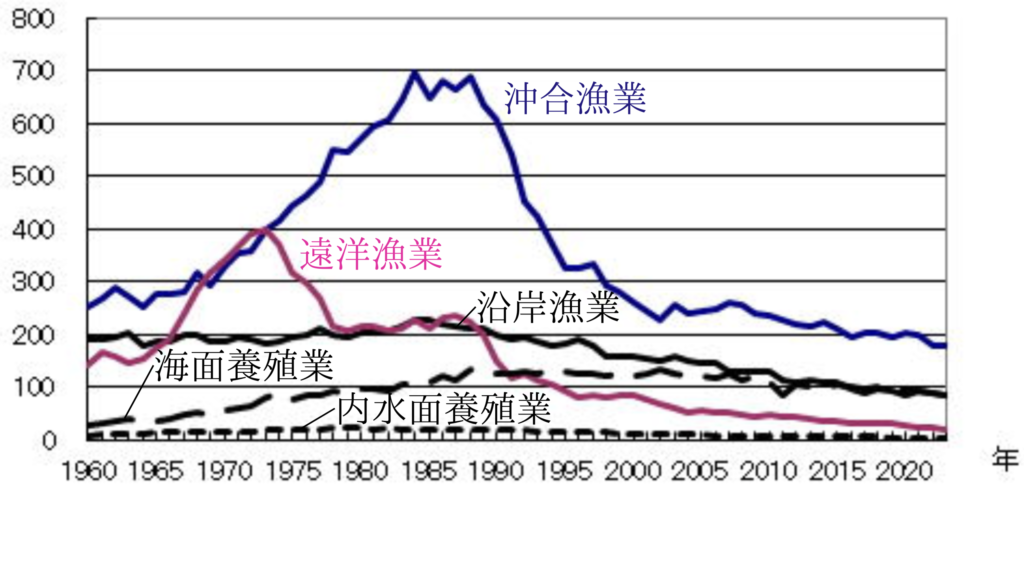

問2 下線部2に関連して、次の図は日本における漁業種類別生産量の推移をまとめたものである。図の読み取りに関して説明した次のA〜Cの文のうち、正しいものはどれか。最も適当なものを、ア〜クの中から1つ選び、記号で答えよ。

A 沖合漁業は、1990年以降、毎年減少し続けている。

B 遠洋漁業で最も多く生産量をあげていたのは、1973年である。

C 海面殖業の生産量は、沿岸漁業の生産量を1度も上回ったことがない。

ア Aのみ イ Bのみ ウ Cのみ エ AとB

オ AとC カ BとC キ AとBとC ク なし

正解:●●●

問3 下線部3について、山形県に関して述べたA・Bの文の正誤の組み合わせとして正しいものを、次のア~エの中から1つ選び、記号で答えよ。

A さくらんぼの収穫量(2023年)は上位5都道府県に入っている。

B 東北三大祭りの1つである竿燈まつりが開催される。

ア A=正・B=正 イ A=正・B=誤

ウ A=誤・B=正 エ A=誤・B=誤

正解:●●●

問4 下線部4について、次の表は、千葉県、東京都、和歌山県、沖縄県に関して産業別人口比率と昼夜間人口比率(昼間人口÷夜間人口✕100)を示したものである。千葉県を示しているものを、次のア~エの中から1つ選び、記号で答えよ。

| 産業別人口比率(2022年) | 昼夜間人口比率 (2020年) | |||

| 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | ||

| ア | 8.3 | 22.5 | 69.2 | 98.4 |

| イ | 0.3 | 14.3 | 85.5 | 119.2 |

| ウ | 2.1 | 19.1 | 78.8 | 88.3 |

| 工 | 3.4 | 14.7 | 81.9 | 100.0 |

正解:●●●

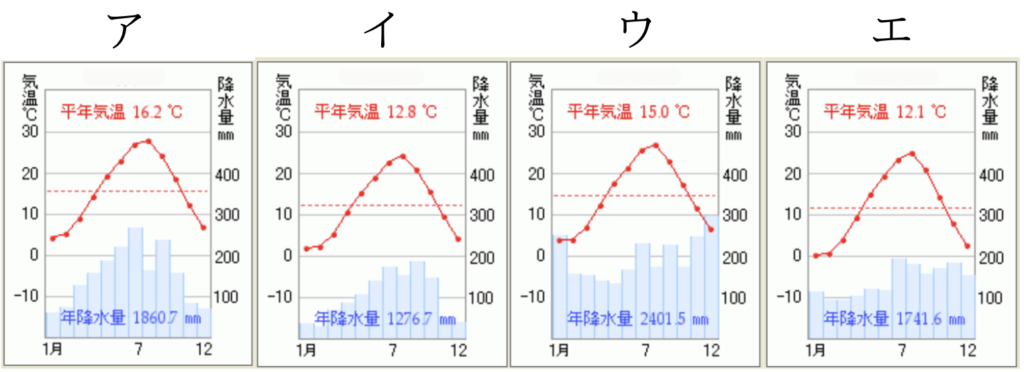

問5 下線部5について、次のア~エは石川県・秋田県・宮城県・岐阜県の各県庁所在地の雨温図である。石川県の県庁所在地の雨温図として正しいものを、次のア〜エの中から1つ選び、記号で答えよ。

正解:●●●

問6 ( 6 )に入る適語を答えよ。

正解:●●●

問7 下線部7について、近畿地方にある阪神工業地帯に関して述べた次のA〜Cの文のうち、正しいものはどれか。最も適当なものを、次のアークの中から1つ選び、記号で答えよ。

A かつての官営の製鉄所の跡地に自動車工場が進出している。

B 日本の工業地帯・工業地域の中で製造品出荷額(2020年)が1位である。

C 東大阪市は中小企業が多く、様々な製造業の工場が集積する町である。

ア Aのみ イ Bのみ ウ Cのみ エ AとB

オ AとC カ BとC キ AとBとC ク なし

正解:●●●

問8 下線部8について、三重県には次のメモで示す施設があり、次の図はその施設の分布を示したものである。メモと図が示す施設は何か、答えよ。

メモ

企業がお互いに生産性の向上のために原料・燃料・工場を結び付けた生産施設が集まった地域のこと。

正解:●●●

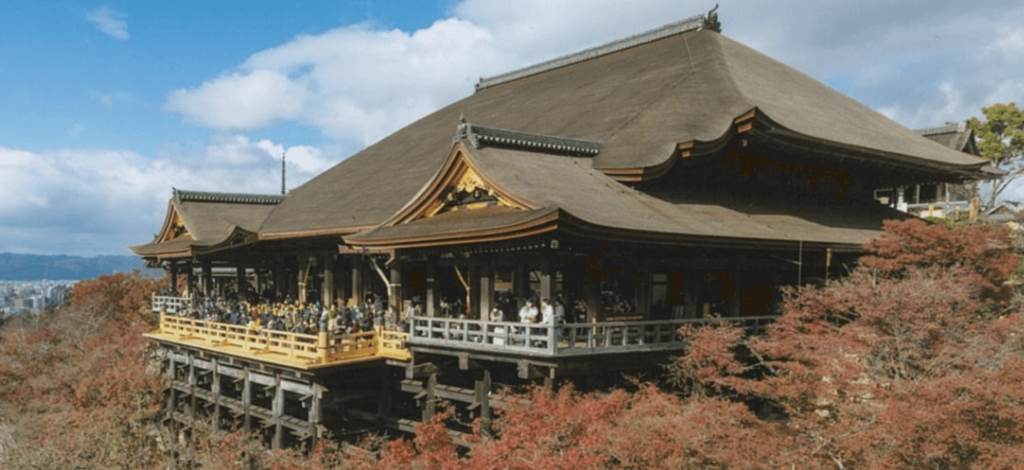

問9 下線部9について、奈良県にある観光名所として正しいものを、次のア~エの中から1つ選び、記号で答えよ。

ア

イ

ウ

エ

正解:●●●

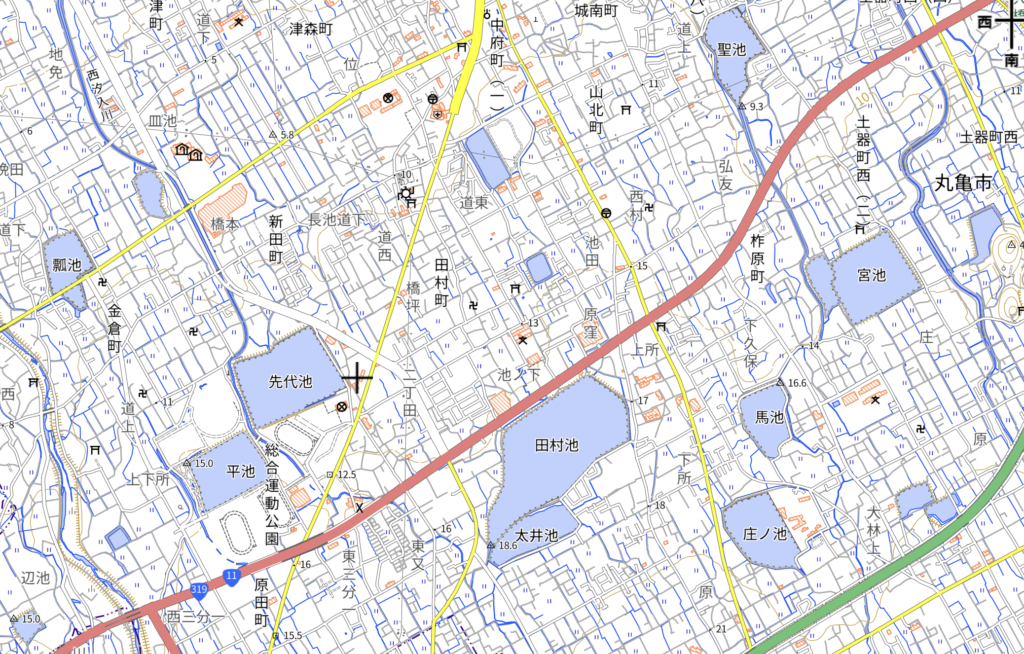

問10 下線部10について、香川県では、次の地図のようなため池がみられる。ため池の役割の説明をした文中の(A)・(B)に入る適語の組み合わせとして正しいものを、次のアーエの中から1つ選び、記号で答えよ。

香川県は、年間を通して降水量が( A )、古くから( B )用水をため池に貯めて、節水しながら( B )を行ってきた。

ア A=多く・B=農業 イ A=多く・B=工業

ウ A=少なく・B=農業 エ A=少なく・B=工業

正解:●●●

問11 下線部11について、愛媛県には原子力発電所がある。原子力発電所の立地に関して述べた文として正しいものを、次のア~エの中から1つ選び、記号で答えよ。

ア 人口密集地から離れた場所で冷却水が得やすい沿岸部に建設される。

イ 大量の水を利用するために山間部のダム周辺に建設される。

ウ 電力需要の多い工業地域や大都市周辺に建設される。

エ 風の力が安定して得られる場所に建設される。

正解:●●●

問12 下線部12について、福岡県にひろがる筑紫平野で多くみられる人工の水路のことを何というか、カタカナで答えよ。

正解:●●●

問13 下線部13について、長崎県は火山の噴火や豪雨による被害を受けた経験がある。このような災害が発生した際の被害の軽減や防災のために使用する目的でつくられた地図を何というか、カタカナで答えよ。

正解:●●●

問14 次の表は日本の各地方別面積と人口容度についてまとめたものである。A~Cの組み合わせとして正しいものを、次のア~カの中から1つ選び、記号で答えよ。

| 面積(km2) | 人口密度(人/㎢) | |

| カードI | 78,421 | 65.5 |

| A | 66,948 | 125.9 |

| カードIV | 66,807 | 312.6 |

| カードVI | 50,724 | 212.0 |

| B | 44.512 | 316.9 |

| C | 33,126 | 667.0 |

| カードII | 32,433 | 1,342.3 |

ア A = カードⅡ ・B = カードⅤ ・C = カードⅦ

イ A = カードⅡ ・B = カードⅦ ・C = カードⅤ

ウ A = カードⅤ ・B = カードⅡ ・C = カードⅦ

エ A = カードⅤ. ・B = カードⅦ. ・C = カードⅡ

オ A = カードⅦ ・B = カードⅡ ・C = カードⅤ

カ A = カードⅦ ・B = カードⅤ ・C = カードⅡ

正解:●●●