【1】

日本における仏教の広がりに関する文章を読み、あとの問いに答えなさい。

古墳時代に、仏教は朝鮮半島の( 1 )から正式に日本に伝えられました。( 1 )は仏教を伝えることで日本との関係を深めようとしました。日本では教えの内容がじゆうぶんに理解されていない時代でしたが、ききんや伝染病などをしずめるまじないとしての役割が期待されました。

飛鳥時代には、仏教受容派の豪族が反対派の豪族を倒して朝廷内で実権をにぎりました。朝廷は、新しい政治のよりどころとして仏教を重んじたことから、寺院建立をさかんに進めました。

奈良時代には、[ ① ]。平城京の多くの寺院では、遣唐使がもたらした経典の研究が進められました。この時代は律令政治がおこなわれていましたが、A律令制度がかかえる問題点のすべてを仏教の力で解決することはできず、仏教優先の政治はかえって社会の混乱や人々の苦しみを増していくこととなりました。

平安時代がはじまると、[ ② ]。仏教の改革が求められるなかで、新たに( 2 )と真言宗が開かれました。これらの宗派は、政治との直接の関わりをさけ、個人の願いごとのための祈とうやまじないをとり入れたため、出世や成功をのぞむ有力な貴族たちの信仰を集めるようになりました。

平安時代の終わりごろに、[ ③ ]。背景には院政をとりしきる上皇の仏教保護政策がありました。寺院がもつ荘園は拡大していき、荘園を守るため倍たちの武装化もはじまりました。都が激しい兵乱の舞台となったこの時代、人々は仏教に来世(死後の世界)での幸せを願う教えとしての役割を期待するようになりました。

鎌倉時代になると、[ ④ ]。戦争やききんがあいつぐなか、新たな宗派の開祖たちはその多くがいったんは( 2 )を学び、修行したのち、武士や農民らの信仰のよりどころとなる教えを広めていきました。

室町時代には、[ ⑤ ]。下剋上の風潮の中で、将軍家や大名に信仰された宗派が急速におとろえる一方で、B権力者に抵抗する民来の組織として発展した宗派もありました。しかし、世の中が統一に向かうにつれて、仏教の宗派はしだいに政治権力にとりこまれていくようになりました。

江戸時代では、[ ⑥ ]。これにより、禁教政策が強化され、幕藩体制の政治や社会を支えました。また、寺院自身の努力と幕府や大名などの受接によって、戦争や災害で魔していた施設の復興がおこなわれました。他方、C産業や商業が発達し貨幣経済が進展していくなかで、人々の仏教を通じた来世への信仰心はうすれていきました。

問1 本文中の[ ① ]〜[ ⑥ ]には、次のア〜カのいずれかがあてはまります。このうち[ ① ]・[ ③ ]・[ ⑤ ]にあてはまるものはどれですか、ア〜カからそれぞれ1つずつ選び、記号で答えなさい。

ア 都での戦争や対立によって多数の寺院が焼失しました

イ 平安京やその周辺にはたくさんの寺院や神社が建立されました

ウ すべての人が寺院に登録され、仏教の信者であることが証明されました

エ 都への新たな寺院の設置や移転が禁止されました

オ 仏教の力で社会の安定をはかろうという考えが打ち出されました

カ わかりやすい教えを説く新しい仏教が生まれ、多くの人に広まりました

解答:●●●

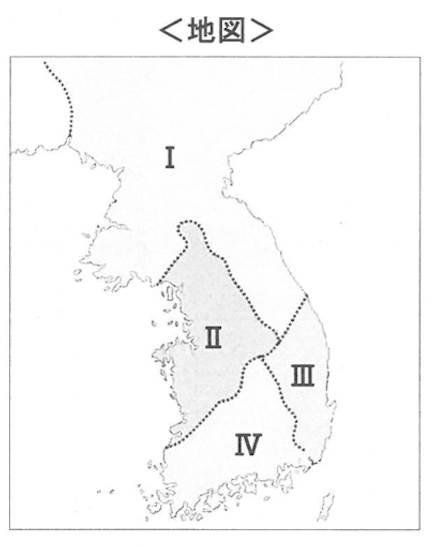

問2 次の地図は、4世紀末の朝鮮半島の様子をしめしています。( 1 )にあてはまる国について、地図中のⅠ~Ⅳと説明a~cの組み合わせとして正しいものはどれですか、下のア~シから1つ選び、記号で答えなさい。

[説明]

a この国は、7世紀後半に朝鮮半島の統一に成功しました。

b この国は、4世紀末から5世紀はじめごろに日本の進軍を撃退しました。

c この国は、7世紀後半に隣の国からの攻撃を受けてほろびたのちに、日本に援軍の派遣をもとめました。

ア [Ⅰーa] イ [Ⅰーb] ウ [Ⅰーc]

エ [Ⅱーa] オ [Ⅱーb] カ [Ⅱーc]

キ [Ⅲーa] ク [Ⅲーb] ケ [Ⅲーc]

コ [Ⅳーa] サ [Ⅳーb] シ [Ⅳーc]

解答:●●●

問3( 2 )の寺院について説明しているものはどれですか、ア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 推古天皇の時代に建てられましたが、のちに火災により焼失し、再建されました。1993年に日本で最初の世界遺産として登録されました。

イ 山岳での修行や信仰の道場として発展しましたが、織田信長によって焼かれました。のちに、豊臣秀吉や徳川家光によって再建が進められました。

ウ 将軍の足利義満が営んだ寺として有名であり、金箔がはられた金閣が代表的な建築物です。1950年に焼失し、のちに再建されました。

エ 1度目は源平の合戦により、2度目は室町幕府の実権をにぎろうとした武将により、大仏殿などが焼かれました。江戸時代に再建されています。

解答:●●●

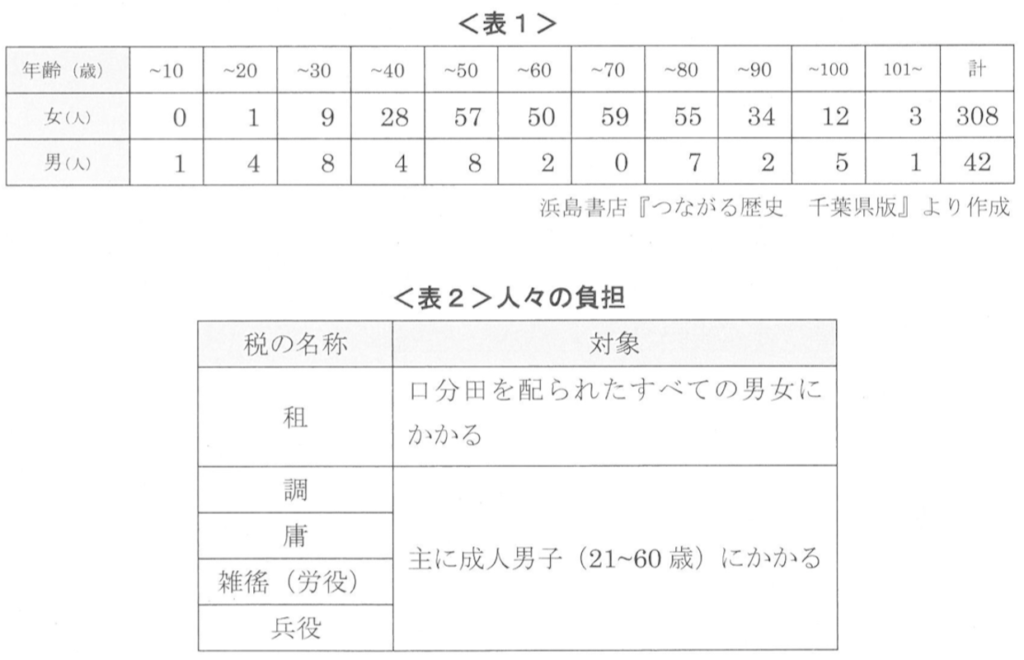

問4 下線Aについて、表1は、10世紀初めころの阿波国(現在の徳島県)のある村の人口構成を、戸籍に基づいて表したものです。これを見ると、この村の戸籍は明らかに当時の実態に合っていないことがうかがえます。表1の人口構成が実態に合っていないと思われる点を2つあげなさい。あわせて、当時このような戸籍が多く作られた理由についても、表2をふまえて説明しなさい。

解答:

●●●

●●●

●●●

問5 下線Bについて、その動きの1つに一向一揆があります。一向宗の寺院と一向一揆に関連する説明として正しいものはどれですか、寺院ア〜ウ、説明エ〜カから1つずつ選び、記号で答えなさい。

[寺院]

ア 石山本願寺

イ 金剛峯寺

ウ 円覚寺

[説明]

エ 現在の滋賀県などで、農民が酒屋・土倉・寺院を襲って借金帳消しを訴えました。

オ 現在の京都府で、平等院に集まった武士や農民が自治の政治をおこないました。

カ 現在の石川県で、多くの人々が守護大名の城を取り囲み、攻め落としました。

解答:●●●

問6 下線Cについて、江戸幕府がおこなった政策a〜dを時代の古いものから順に並びかえたとき、3番目にあたるものとその政策を進めた人物①〜④の組み合わせとして正しいものはどれですか、下のア〜クから1つ選び、記号で答えなさい。

[政策]

a 幕府は、物価が高い原因は株仲間など大商人による独占にあると考えて株仲間を解散させました。

b 幕府は、寺社の造営などで財政が苦しくなると、金の量を減らした小判を発行しました。

c 幕府は、金・銀が海外へ流出するのを防ぐために、長崎での貿易に制限を加えました。

d 幕府は、株仲間を増やして税金をとったり、海産物や銅を長崎から清に輸出したりして金銀の輸入をはかりました。

[人物]

① 新井白石 ② 水野忠邦 ③ 徳川綱吉 ④ 田沼意次

ア [aー②] イ [aー④] ウ [bー①] エ [bー③]

オ [cー①] カ [cー②] キ [dー③] ク [dー④]

解答:●●●

【2】

中学2年生の授業で、日本の民主主義について考える授業がおこなわれました。次の1~4班のメモは、各時代の特徴的なできごとを生徒たちがまとめたものです。これらを読み、あとの問いに答えなさい。

1班 明治時代

明治政府は、戊辰戦争中の 1868年に五箇条の誓文を公布し、新政府の方針をしめすとともに、新たな政治を進めました。その後、新政府の方針に不満をもつ板垣退助ら土族が中心となり、自由民権運動がはじまりました。

一部の土族による武力抵抗も続くなか、最後の土族反乱である西南戦争ののち、政府への批判は武力ではなく、言論によるものに一本化されました。1880年代に入ると民権運動は激化し、本来の目的からかけはなれていき衰退しました。

1880年代後半になると、民権派の活動は再び盛り上がりました。民権派は、政府のA条約改正交渉を厳しく批判するなどして民衆の支持を集めました。

問1 下線Aについて、条約改正に関する説明a・bの正誤の組み合わせとして正しいものはどれですか、下のア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。

a ノルマントン号事件の発生をきっかけに、領事裁判権の撤廃を求める声が高まりました。

b 外務大臣の陸奥宗光は、アメリカとの間で関税自主権の完全回復に成功しました。

ア a-正 b-正 イ a-正 b-誤

ウ a-誤 b-正 エ a-誤 b-誤

解答:●●●

問2 次の資料1・2は、自由民権運動の指導者と農民の考えをしめしています。( X )に共通してあてはまる言葉を書きなさい。あわせて、両者が、( X )を必要とした理由についても、違いをあきらかにして説明しなさい。

<資料1>

自由民権運動を進めた民権派は、国家の行く先や運命を考える風潮を国民の中に生みだすには、議論の場が必要であるとして、( X )が必要であると考えました。

<資料2>

政府の経済政策によって困窮した農民らは、自由民権運動に加わり、減税などを訴えるために、( X )が必要であると考えました。

解答:

●●●

●●●

2班 大正時代

1912年、落閥の桂太郎内閣が成立すると、議会政治を守ろうとする人々の不満が爆発しました。尾崎行雄らは内閣不信任案を議会に提出し、それを支持する民衆が議会を包囲する騒動に発展しました。この結果、B桂内閣はわずか50日余りで倒れ、民衆の直接行動が内閣を倒した初めての事例になりました。

1910~20年代は、さまざまな社会運動が展開された時代でした。その背景には、第一次世界大戦後の不況で増加した生活に苦しむ工場労働者や、C参政権をもたず社会的に差別されていた女性や、被差別部落に住む人々などの存在があります。このようななかで普通選挙を求める運動も盛り上がり、1925年、加藤高明内閣は普通選挙法を制定しました。

問3 下線Bに関して、明治時代後半から大正時代にかけては、桂内閣打倒運動以外にも民衆の直接行動が度々ありました。民衆の直接行動に関する説明a・bの正誤の組み合わせとして正しいものはどれですか、下のア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。

a ポーツマス条約でロシアから賠償釜を得られなかったことをきっかけとして、日比谷焼き打ち事件を起こしました。

b 関東大震災後、米の値上がりをきっかけとして、全国で米屋をおそう米騒動が発生しました。

ア a-正 b-正 イ a-正 b-誤

ウ a-誤 b-正 エ a-誤 b-誤

解答:●●●

問4 下線Cについて、「元始、女性は実に太陽であった」と女性の解放をかかげ、のちに婦人運動の中心となった人物は誰ですか、答えなさい。

解答:●●●

3班 昭和時代(戦前)

大正時代の終わり頃から昭和初期にかけて、政党内閣が継続する時期があり、「憲政の常道」とよばれました。これは国民の政党に対する厚い言があったからこそ成り立っていたと考えられます。しかし、1930年に発生した( D )に対して、政党内閣は有効な対策を立てられず、国民の政党への信頼は失われていきました。

政党への不信感が高まる一方、発言力を高めていったのが軍部でした。軍部は「満州は日本の生命線」として満州への進出を主張し、1931年、E満州事変をおこしました。これに対し、翌年、満州での軍部の動きを認めない犬養毅首相を海軍の軍人が暗殺する五・一五事件が発生し、「憲政の常道」は終わりをむかえました。

問5 ( D )に関連することがらを述べたa〜cについて、その正誤の組み合わせとして正しいものはどれですか、下のア~クから1つ選び、記号で答えなさい。

a 同じ時期にアメリカでも恐慌が発生し、ルーズベルト大統領は社会主義のもとで経済の立て直しをはかりました。

b アメリカ向けの生糸輸出が激減し、農村では娘の身売りや父食児童などの社会問題が発生しました。

c 「ぜいたくは敵だ」などの標語が出され、日用品や衣料が切符制に、米は配給制となりました。

ア[aー正 bー正 c一正] イ[aー正 bー正 c一誤] ウ[aー正 bー誤 c一正]

エ[aー正 bー誤 c一誤] オ[aー誤 bー正 c一正] カ[aー誤 bー正 c一誤]

キ[aー誤 bー誤 c一正] ク[aー誤 bー誤 c一誤]

解答:●●●

問6 下線Eについて、満州事変に関する説明a・bの正誤の組み合わせとして正しいものはどれですか、下のア~エから1つ選び、記号で答えなさい。

a 満州にいた関東軍が北京郊外の盧溝橋で南満州鉄道の線路を爆破し、中国との戦争に発展しました。

b 国際連盟は日本の軍事行動を復略行為と認定し、日本は国際連盟を脱することになりました。

ア a-正 b-正 イ a-正 b-誤

ウ a-誤 b-正 エ a-誤 b-誤

解答:●●●

4班 昭和時代(戦後)

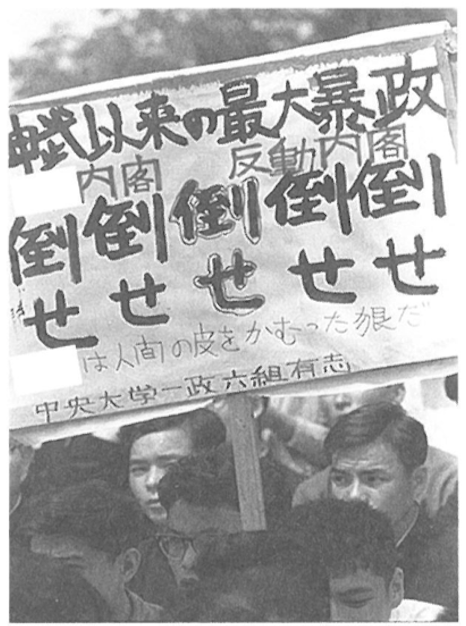

第二次世界大戦後、政府はGHQの指導のもと、日本国憲法を制定し、帝国議会は新たに国会として生まれ変わり、女性参政権も実現しました。しかし、戦後の日本においても、F議会政治が危機的な状況におちいるできごとがありました。

この危機を経て、1960年に成立した池田人内閣は、自由民主党に対する国民の不信感をなくすようつとめました。国民の関心を政治から経済に向けるため、「国民所得倍増」をかかげてG高度経済成長を政策として打ち出しました。

問7 下線Fについて、次の文章中の「ぞれ漢字で答えなさい。なお( ア )( イ )にあてはまる人名・語句をそれぞれ漢字で答えなさい。なお、( ア )については、姓名ともに答えなさい。

解答:

●●●

●●●

右の写真は、1960年に起こったデモの様子を表したものです。当時、自由民主党の( ア )首相は、アメリカと結んだ条約を改定し、その批准を衆議院に官隊を導入して強行採決しました。こうした( ア )首相のやり方に対して、議会政治を否定するものだという国民の反発が強まり、人々の要求は( イ )反対から議会政治の擁護、ひいては( ア )首相の大人を求めるものへと変化していきました。これを( イ )闘争とよびます。

画像は朝日新聞デジタル (https://www.asahi.com)より引用

ただし作問の都合で一部改変している

問8 下線Gについて、高度経済成長に関する説明a・bの正誤の組み合わせとして正しいものはどれですか、下のア~エから1つ選び、記号で答えなさい。

a 電気洗濯機などの家電製品が普及し、家事に費やす時間が減り、女性が働きに出る機会が増加しました。

b 石油危機の発生で、日本経済は打撃を受け、高度経済成長は終わりました。

ア a-正 b-正 イ a-正 b-誤

ウ a-誤 b-正 エ a-誤 b-誤

解答:●●●

【3】

2023年に県誕生 150周年をむかえた千葉県に関する問いに答えなさい。

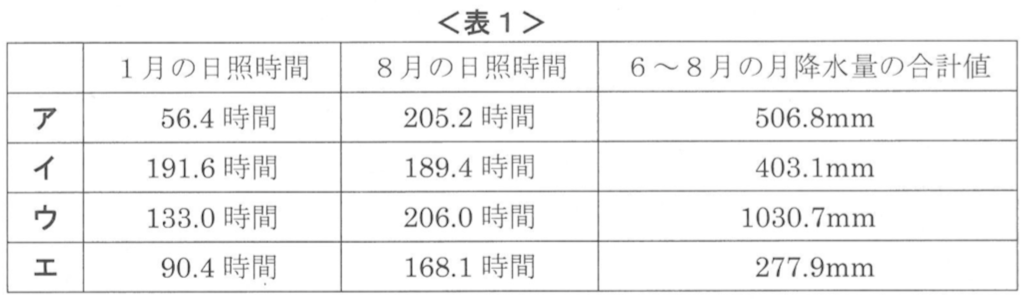

問1 千葉県の県庁所在地である千葉市は、全国に20カ所ある政令指定都市の1つです。次の表1中のア~エは、政令指定都市である熊本市、札幌市、千葉市、新潟市の1月と8月の日照時間の平年値と、6~8月の月降水量の合計値をしめしたものです。千葉市と新潟市にあてはまるものはどれですか、表1中のア~エから1つずつ選び、記号で答えなさい。

解答:

●●●

●●●

問2 千葉県は、都道府県別しょうゆの出荷数量が日本一の県です。しょうゆについて説明した次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

しょうゆの主な原料はうまみのもとになる「( X )」、香りや甘味のもとになる「小麦」、そして「食塩」です。現在では、これらの原料のほとんどが輸入されています。

(1) ( X )にあてはまる農作物は何ですか、答えなさい。

解答:●●●

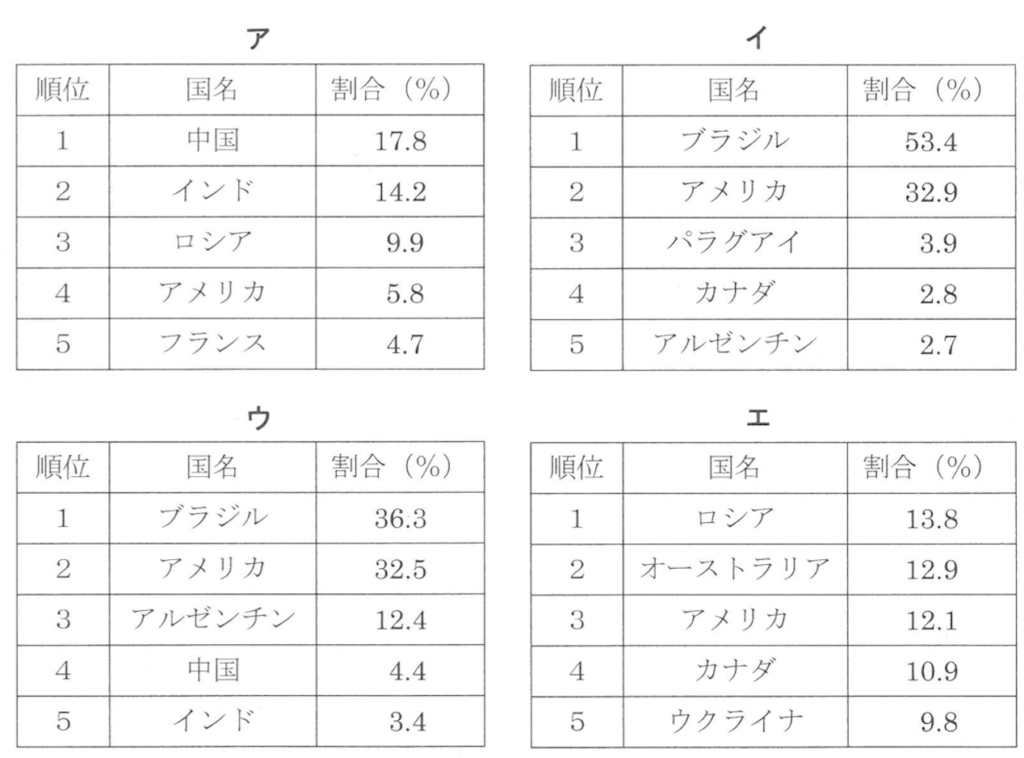

(2) 次のア〜エは、( X )と小麦それぞれにおける、2021年の生産量上位5カ国と世界の総生産量に占める割合、輸出量上位5カ国と世界の総輸出量に占める割合のいずれかをしめしています。( X )の輸出量上位5カ国と世界の総輸出量に占める割合にあてはまるものはどれですか、ア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。

解答:●●●

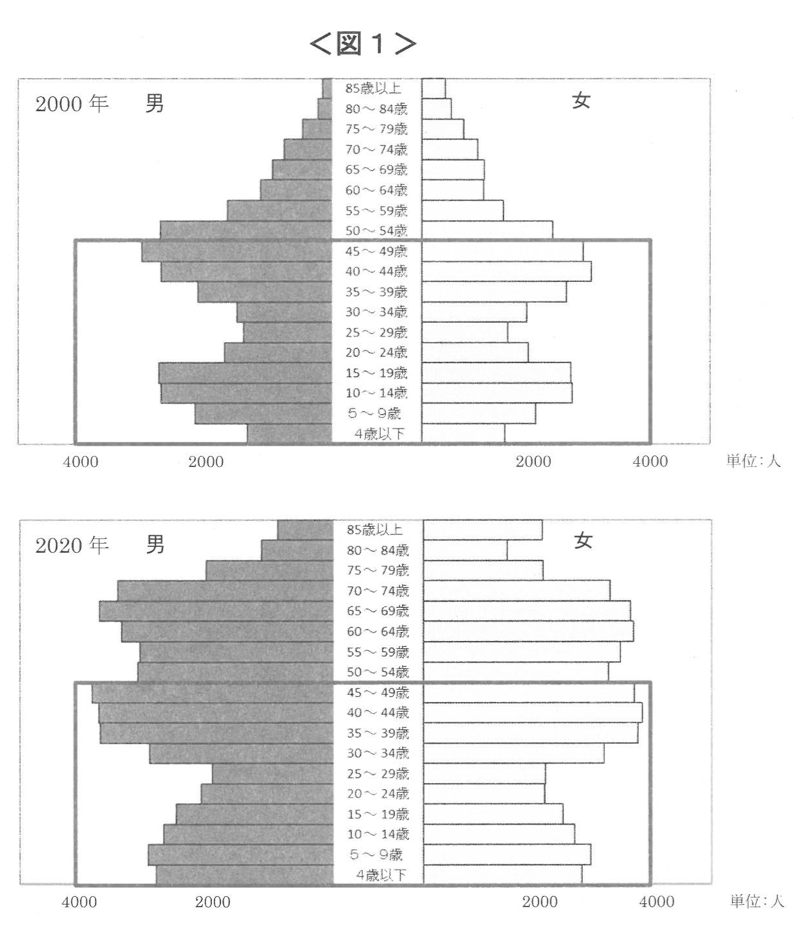

問3 千葉県北部に位置する印西市では、県内の多くの市町村で人口が減少しているにもかかわらず、人口が増え続けています。次の図1は、印西市の 2000年、2020年の人口ピラミッドです。2つの人口ピラミッドから読みとれる印西市の人口増加の要因を、枠内(0歳~49歳)に注目して、説明しなさい。

特に増えているのは30代〜40代と15歳未満である。よって、印西市には子育て世代とその子どもが移住してきていることがわかる。

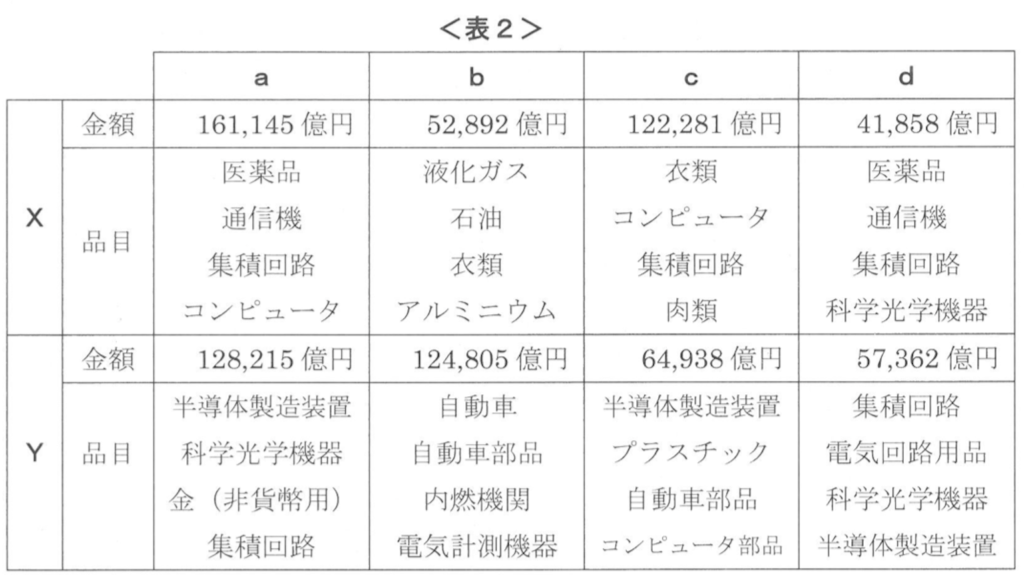

問4 千葉県にある成田国際空港は、日本の貿易港の中心となっています。次の表2は、2021年の日本のおもな貿易港の輸出入額と主要輸出入品目をしめしたものであり、a~dは関西国際空港、名古屋港、東京港、成田国際空港のいずれか、X・Yは輸出、輸入のいずれかです。成田国際空港と輸入の組み合わせとして正しいものはどれですか、下のア〜クから1つ選び、記号で答えなさい。

ア [aーX] イ [aーY] ウ [bーX] エ [bーY]

オ [cーX] カ [cーY] キ [dーX] ク [dーY]

解答:●●●

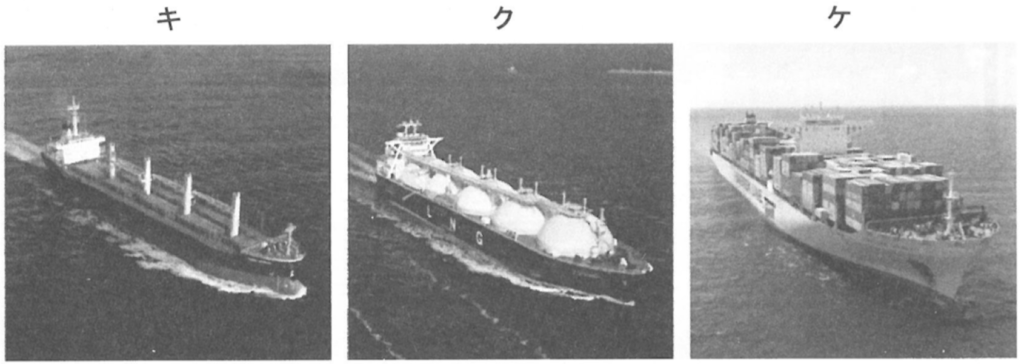

問5 千葉県は日本を代表する重化学工業地帯を有し、国内3位の鉄鋼生産量となっています。鉄鋼の原料の一部、原料のおもな輸入先、原料を輸入する貨物船に関係するものとしてあてはまるものを、ア~ケから1つずつ選び、記号で答えなさい。

[原料の一部]

ア 天然ガス イ 鉄鉱石 ウ 石油

解答:●●●

[原料の主な輸入先]

エ オーストラリア オ 中国 カ アメリカ合衆国

解答:●●●

[原料を輸入する貨物船]

解答:●●●

問6 千葉県には、千葉市を本拠地とするプロ野球球団があります。次の図2は、いくつかのプロ野球球団の本拠地をしめしています。これらの球団の本拠地の都市に共通することがらの説明として正しいものはどれですか、下のア〜オから3つ選び、記号で答えなさい。

ア 河川が流れる平野に位置している。

イ ユーラシアプレート上に位置している。

ウ 新幹線が通っている。

エ 人口が150万人をこえている。

オ 江戸時代には城下町として栄えた。

解答:●●●

【4】

次の文章は中学3年生の市川さんと社会科の千葉先生の会話です。この会話文を読んで、あとの問いに答えなさい。

市川さん:政治というと私たち中学生には関係のないことのように思っていましたが、公民の授業を通して政治は身近な生活と密接な関係にあることがわかりました。

千葉先生:そうですね、例えば教育や子どもに関する制度もA国会で決まった法律にもとづいています。やはり私たちの生活は、政治と無関係とはいえませんね。

市川さん:教育や子どもに関する制度といえば、千葉県市川市では、2023年4月からすべての市立学校の給食費の支払いが不要となったと聞きました。小学生の妹も給食費の無償化の対象となるようです。給食費の負担が減ったと母も喜んでいました。

千葉先生:給食は教育活動の重要な一部です。B「義務教育は無償」と憲法で定めているにもかかわらず、給食費は保護者が負担すると学校給食法で定められています。小学生の1か月の給食費は約4500円となっており、支払いが困難と感じる家庭は少なからず存在しています。このような給食費をふくめた。C教育費の負担は子育てへの不安にもつながっています。

市川さん:無償化によってこのような問題が解決できるといいですね。

千葉先生:市川市では給食費の無償化がはじまりましたが、給食費の無償化については。自治体ごとに格差が存在し、すべての自治体が実現できているわけではありません。

市川さん:教育の機会均等という憲法の原則から考えると、住んでいる自治体によって負担が異なるのは、問題があるように感じます。D自治体ごとの格差を埋めるために、給食費の無償化は国がおこなうべきではないでしょうか。

千葉先生:たしかにそのような意見もありますが、給食費の無償化には年間約5120億円必要だという政府の試算があるのです。

市川さん:国のE財政には制約があるでしょうから、すぐには難しいのでしょうか。

千葉先生:難しいかもしれません。しかし、実現させたいと本気で考えているのであれば、まずは本当に必要な箇所に予算が分配されているのか、私たち一人一人が考えてみることが必要ですね。

市川さん:わかりました。私たちが安心して学ぶことができる環境をつくるような政治がおこなわれているか、普度から意識していきたいと思います。

問1 下線Aについて、国会での法律の制定に関する説明a~cについて、その正誤の組み合わせとして正しいものはどれですか、下のア〜クから1つ選び、記号で答えなさい。

a 法律の成立は原則として衆参両院の合意が必要ですが、両院で異なる議決となった場合は、衆議院で出席議員の過半数で再可決することが必要となります。

b 法律案は、まず分野ごとに専門の公聴会で審議された後、議員全員が集まる本会議で出席議員の過半数で可決されると成立します。

c 内閣が必要と認めたとき、または衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求がある場合には臨時会を開き、法律案の審議をおこなうことがあります。

ア[aー正 bー正 c一正] イ[aー正 bー正 c一誤] ウ[aー正 bー誤 c一正]

エ[aー正 bー誤 c一誤] オ[aー誤 bー正 c一正] カ[aー誤 bー正 c一誤]

キ[aー誤 bー誤 c一正] ク[aー誤 bー誤 c一誤]

解答:●●●

問2 下線Bについて、給食費の無償化によってすべての児童・生徒に対して一律に同じ給食を提供するなど、本人や保護者の経済状況にかかわらず一律にサービスをあたえるべきであるとする考え方を、「普遍主義」といいます。次のa・bの文でしめした制度が、「普遍主義」にあてはまるかどうかを考え、その解答として正しいものを、下のア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。

a 18歳までの子どもがいる家庭は児童手当を受給することができます。

b 健康で文化的な最低限度の生活の保障のため生活保護費の支給がおこなわれています。

ア a・bともにあてはまる。

イ aのみあてはまる。

ウ bのみあてはまる。

エ a・bともにあてはまらない。

解答:●●●

問3 下線Bについて、義務教育を無償と定めている憲法第 26条は、教育を受ける権利を保障しており、教育を受ける権利は、社会権に分類されます。次の条文のうち、社会権の保障を目的としているものはどれですか、ア〜オからすべて選び、記号で答えなさい。

ア 第23条 学問の自由は、これを保障する。

イ 第27条① すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

ウ 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

エ 第31条 何人も、法律の定める続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の罰を科せられない。

オ 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

解答:●●●

問4 下線Cについて、次の問いに答えなさい。

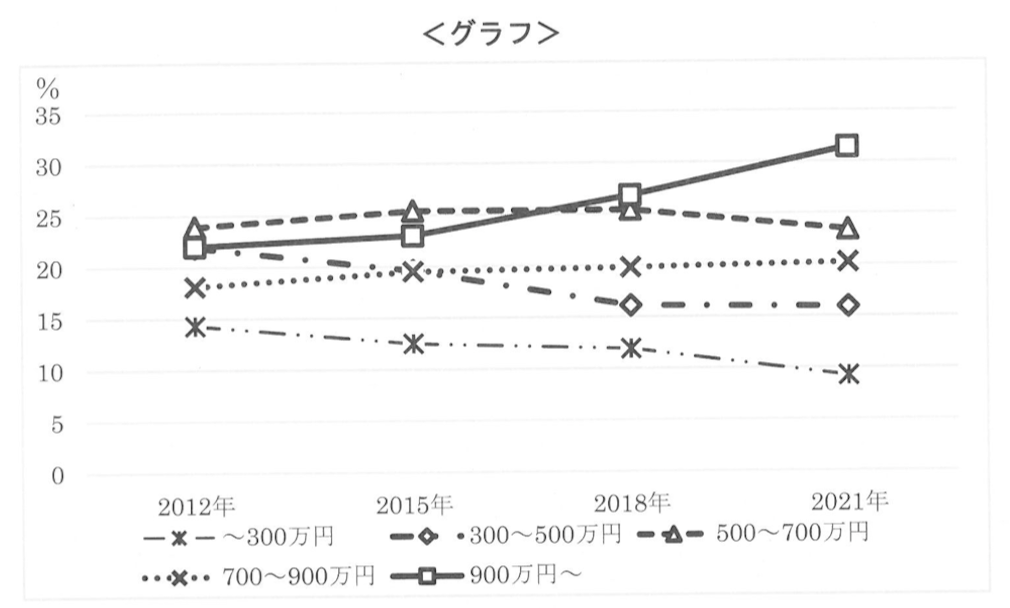

(1) 次のグラフは、小学生の子どもがいる世帯の世帯年収分布を表しています。日本の全世帯を対象とした世帯年収分布では、過去10年間に大きな変化は見られません。一方、グラフを見ると、変化があらわれています。このちがいから考えられることを、グラフから読みとれる変化にふれながら説明しなさい。

解答:●●●

(2) 子育てへの不安は、合計特殊出生率にも影響をあたえると考えられます。2023年の日本・韓国・フランスの合計特殊出生率の組み合わせとして正しいものはどれですか、ア~カから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 日本=0.72 韓国=1.20 フランス=1.68

イ 日本=0.72 韓国=1.68 フランス=1.20

ウ 日本=1.20 韓国=0.72 フランス=1.68

エ 日本=1.20 韓国=1.68 フランス=0.72

オ 日本=1.68 韓国=0.72 フランス=1.20

カ 日本=1.68 韓国=1.20 フランス=0.72

解答:●●●

問5 下線Dについて、給食費の無償化に市町村格差が生じていることの背景を調べる場合に参考にする資料として、一番優先順位が低い資料はどれですか、ア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 自治体の地方税の収入額

イ 自治体の第一次産業の生産額

ウ 自治体への子育て世帯の転入者数の推移

エ 首長を支持する政党のマニフェスト

解答:●●●

問6 下線Eについて、財政に関する説明a~cについて、その正誤の組み合わせとして正しいものはどれですか、下のア〜クから1つ選び、記号で答えなさい。

a 国の予算の成立には国会の議決が必要であり、その審議は衆議院が必ず先におこなうきまりになっています。

b 地方自治体間の財政格差を縮めることを目的に、国からすべての地方自治体に対して地方交付税が交付されています。

c 財政赤字が拡大して国債費が大きくなりすぎてしまうと、歳出のうち、社会の状況に合わせて業戦に使い道を変えることができる金額が減少します。

ア[aー正 bー正 c一正] イ[aー正 bー正 c一誤] ウ[aー正 bー誤 c一正]

エ[aー正 bー誤 c一誤] オ[aー誤 bー正 c一正] カ[aー誤 bー正 c一誤]

キ[aー誤 bー誤 c一正] ク[aー誤 bー誤 c一誤]

解答:●●●