最後に、傾向と対策・高校入試のしくみなどへのLINKがあります。

【1】

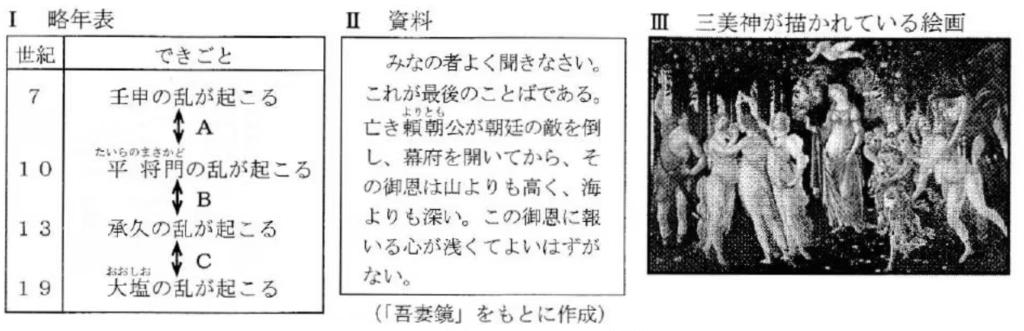

次のⅠの略年表、IIの資料は、生徒が「日本で起こった乱」について発表する際に用いたものの一部であり、Ⅲは三美神が描かれている絵画である。あとの(1)から(3)までの問いに答えなさい。

(1) 次の図は、Ⅰの略年表中の申の乱の【背景・原因】、【結果・影響】についてまとめたものである。図中の(X)にあてはまる文として最も適当なものを、下のアからウまでの中から、(Y)にあてはまる文として最も適当なものを、下のaからcまでの中からそれぞれ選びなさい。

ア 大ききんによって苦しむ人々を救おうとしない役人が存在した

イ 天皇の死後に起こった天皇のあとつぎをめぐる対立があった

ウ 武士団を組織できるほどに武士が成長していた

a 乱はわずか1日で鎮圧されたが、この乱の影響を受けた一揆が各地で起こった

b 武士の力を借りてこの乱を平定した朝廷は、武士の力を認めるようになった

c この争いの勝利後に即位した天皇は権威を高め、律令国家の建設を目指した

正解:●●●

(2) 次の文章は、生徒がⅡの資料について発表する際に作成したメモの一部である。文章中の(① )にあてはまる人名として最も適当なものを、下のアからウまでの中から、(②)にあてはまることばとして最も適当なものを、下のaからcまでの中からそれぞれ選びなさい。なお、文章中の2か所の(①)には、同じ人名があてはまる。

これは、1221年に、(①)が御家人たちに言ったとされることばである。ここで(①)が御恩に対する奉公として御家人たちに求めた行動とは、(②)である。

ア 北条政子

イ 後鳥上皇

ウ 源義経

a 幕府方の武士を討つために戦うこと

b 上皇方の武士を討つために戦うこと

c 御成敗式目を守ること

正解:●●●

【2】

次のIの資料は、生徒のAさんが発表で使ったメモと写真である。また、IIからVまでの資料は、生徒のBさんがこの発表であがった普通選挙法に興味をもち、当時の議会政治について探究活動を行ったときに使ったものの一部である。あとの(1)から(4)までの問いに答えなさい。なお、Iの資料中の2か所の(①) には、同じ人名があてはまる。

I Aさんが発表で使ったメモと写真

右の写真は、愛知県内の公園に残っている台座である。この台座には(①)の銅像が立っていました。しかし、銅像は戦時の物資不足のため、1944年に国に供出されてしまいました。

(① )は②1860年に尾張国で生まれ、外交官を務めた後、政治家となり、第一次世界大戦のときには外相(外務大臣)を務めました。1924年の護憲運動の後、首相となり、ちょうど100年前の1925年に③普通選挙法を制定しました。

II 最初の普通選挙(1928年)

Ⅲ Bさんが考えた予想

このころ、衆議院議員による投票で、首相が決められていたのではないか。

Ⅳ 田中義一首相が退陣したときのおもな政党の情報や衆議院の議席

Ⅴ 資料

黒田伯(注1)を始め売老諸公をして謀議(注2)を尽さしめ然る後聖断(3)を以て首相を定めさせらるるなるべし

(「東京日日新聞」1896年9月1日)

(注1)黒田伯・・・元首相の黒田清隆

(注2)謀議…計画し相談すること

(注3) 聖断・天皇の決断

(1) Iの資料中の(①)にあてはまる人名として最も適当なものを、次のアから工までの中から選びなさい。また、1の資料中の②1860年のようすについて述べた文として最も適当なものを、下のaからdまでの中から選びなさい。

ア 大隈重信

イ 加藤高明

ウ 原敬

エ 吉田茂

a 上方の豊かな町人が担い手となった元禄文化が栄えていた。

b 製糸業など軽工業を中心に、日本に産業革命が起こっていた。

c 欧米諸国との通商がはじまり、尊王攘夷運動が盛んだった。

d 特権を奪われた土族たちによる反乱が各地で起こっていた。

正解:●●●

(2) 次のa、bの文は日本国外の、c、dの文は日本国内のようすについて述べたものである。Iの資料中の③普通選挙法が制定されたときの国外、国内のようすについて述べた文の組み合わせとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から選びなさい。

a 社会主義国家であるソ連が成立していた。

b ドイツでビスマルクが政権を握っていた。

c 水平社により、部落解放運動が行われていた。

d 農地改革により、自作農が増加していた。

ア a、c

イ a、d

ウ b、c

エ b、d

正解:●●●

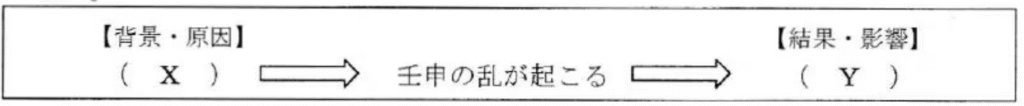

(3) 次の文章は、Bさんが1928年に田中義一内閣のもとで行われた最初の普通選挙についてIIの資料のようにまとめ、Ⅲの予想をした際に作成したメモの一部である。IIの資料を参考にして、文章中の(④ )、(⑤)にあてはまることばとして最も適当なものを、下のアからクまでの中からそれぞれ選びなさい。

この選挙では(④)に選挙権が与えられ、ポスターも解禁された。選挙の結果、(⑤)が最多の議席を得て、総裁の田中義一が引き続き首相を務めることとなった。このことから、Ⅲのように予想した。

ア 満20歳以上の男子

イ 満20歳以上の男女

ウ 満25歳以上の男子

エ 満25歳以上の男女

オ 中央集権を訴えた立憲政友会

カ 地方分権を訴えた立憲政友会

キ 整理緊縮を訴えた立憲民政党

ク 公明正大を訴えた立憲民政党

正解:●●●

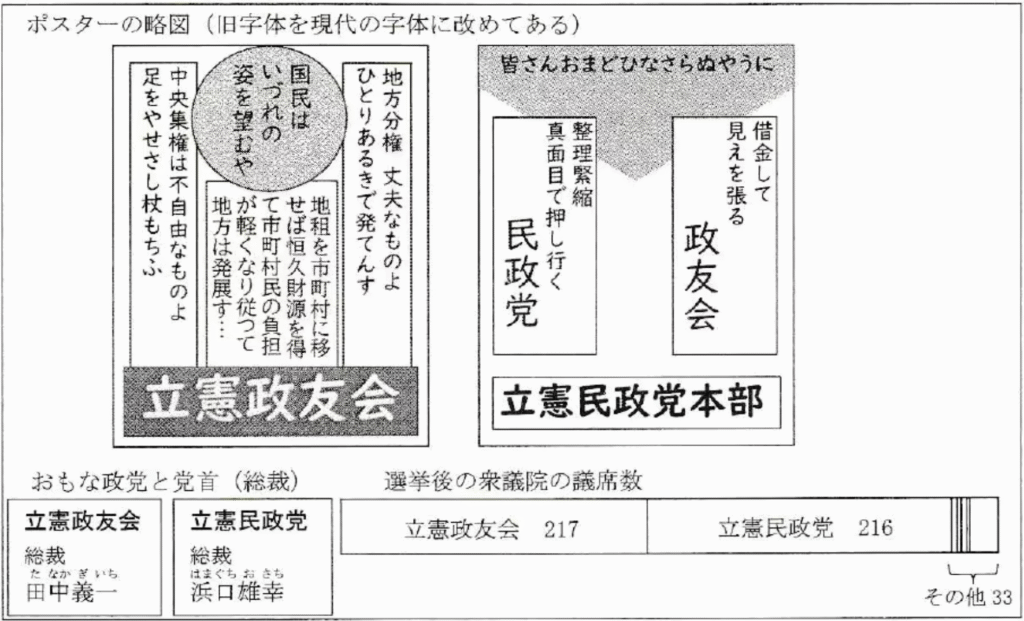

(4) 次の文章は、BさんがⅢの予想を検証するため、田中義一首相が退陣したころのようすをIVの資料のようにまとめるとともに、あわせてVの資料を調べ、発表した際のメモの一部である。IV、Vの資料を参考にして、文章中の(⑥)、(⑦)、(⑧)にあてはまることばとして最も適当なものを、下のアからクまでの中からそれぞれ選びなさい。

田中義一首相退陣の際、衆議院議員選挙は行われず、衆議院の(⑥)が首相となった。このとき成立した内閣は、欧米と協調し、ロンドン海軍軍縮条約を結んだが、のちに首相は狙撃された。田中義一首相退陣時の首相指名から、「このころは、(⑦)のではないか」という新たな疑問が浮かんだ。

その疑問を確かめるために、Vの資料を読み、調べた結果、明治時代から首相を(⑧)、その慣例は普通選挙が行われるようになってからも続いていたことがわかった。

ア 過半数の議席を得ていた政党の総裁であった浜口雄幸

イ 過半数の議席を得ていた政党の総裁となる犬養毅

ウ 過半数の議席を得ていない政党の総裁であった浜口雄幸

エ 過半数の議席を得ていない政党の総裁となる犬養毅

オ 衆議院議員による投票以外の方法で、首相が決められていた

カ 政権交代はなく、与党と野党はかわらなかった

キ 衆議院議員と貴族院議員による投票結果にもとづいて決めており

ク 元首相をはじめとする元老の相談にもとづいて天皇が決めており

正解:●●●

【3】

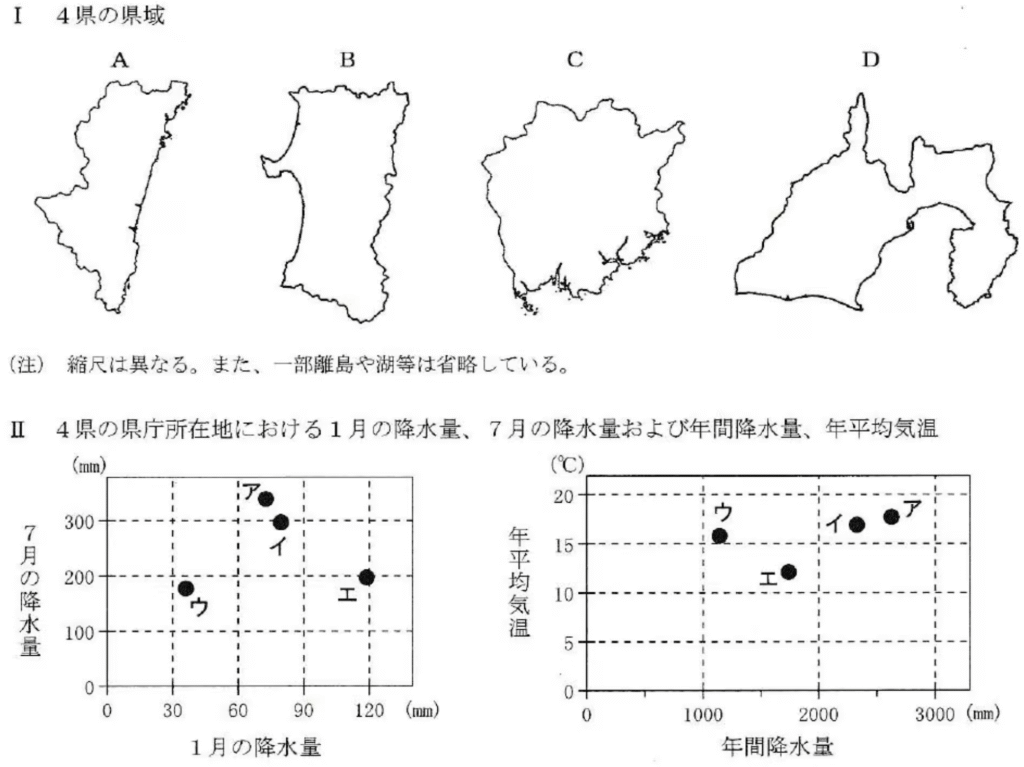

次のIの略地図のAからDまでは、4県の県域を示したものであり、IIのグラフは、1の略地図の4県の県庁所在地における1月の降水量、7月の降水量および年間降水量、年平均気温を示したものである。また、皿の表は、米の収穫量等の上位5道府県を示したものである。あとの(1)から(3)までの問いに答えなさい。

なお、Iの略地図のAからDまで、IIのグラフのアからエまでおよび皿の表のWからZまでは、それぞれ秋田県、岡山県、静岡県、宮崎県のいずれかであり、IIのグラフの2か所のア、イ、ウ、エはそれぞれ同じ県である。また、Ⅲの表の2か所のYには、同じ県があてはまる。

(1) Iの略地図のBとCの県庁所在地における1月の降水量、7月の降水量および年間降水量、年平均気温を示す符号として最も適当なものを、IIのグラフのアからエまでの中からそれぞれ選びなさい。

正解:●●●

(2) 次の文章は、Ⅲの表についての生徒と先生の会話の一部である。文章中の(a)にあてはまることばとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から、(b)にあてはまることばとして最も適当なものを、下のオからクまでの中から、(c)にあてはまることばとして最も適当なものを、下のケからシまでの中からそれぞれ選びなさい。なお、文章中の2か所の(b)には同じことばがあてはまる。

生徒:Yは(a)です。日本を九州、中国・四国、近畿、中部、関東、東北、北海道の七つの地方に区分すると、Yは(b)地方に区分されますね。

先生:Ⅲの表で1位に示された3県のうち、(b)地方に区分されるものはありますか。

生徒:(c)。

ア 秋田県 イ 岡山県 ウ 静岡県 エ 宮崎県

オ 九州 カ 中国・四国 キ 中部 ク 東北

ケ 新潟県です コ 鹿児島県です サ 山梨県です シ ありません

正解:●●●

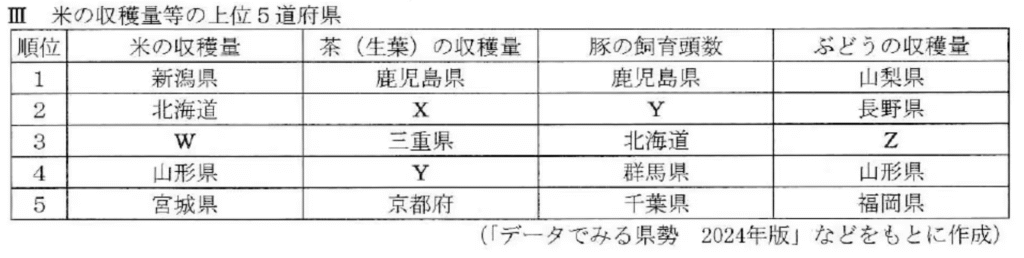

(3) 次の表は、生徒が1の略地図のAからDまでの4県の年齢階級別の人口割合等についてまとめたものであり、下のグラフPおよびQは、BまたはDの年齢階級別の人口割合を示したものである。

表中の①から④までにあてはまるグラフと数字の組み合わせとして最も適当なものを、あとのアからエまでの中から選びなさい。

なお、表のA、B、C、Dは、それぞれIの略地図のA、B、C、Dと同じ県名があてはまる。

正解:●●●

【4】

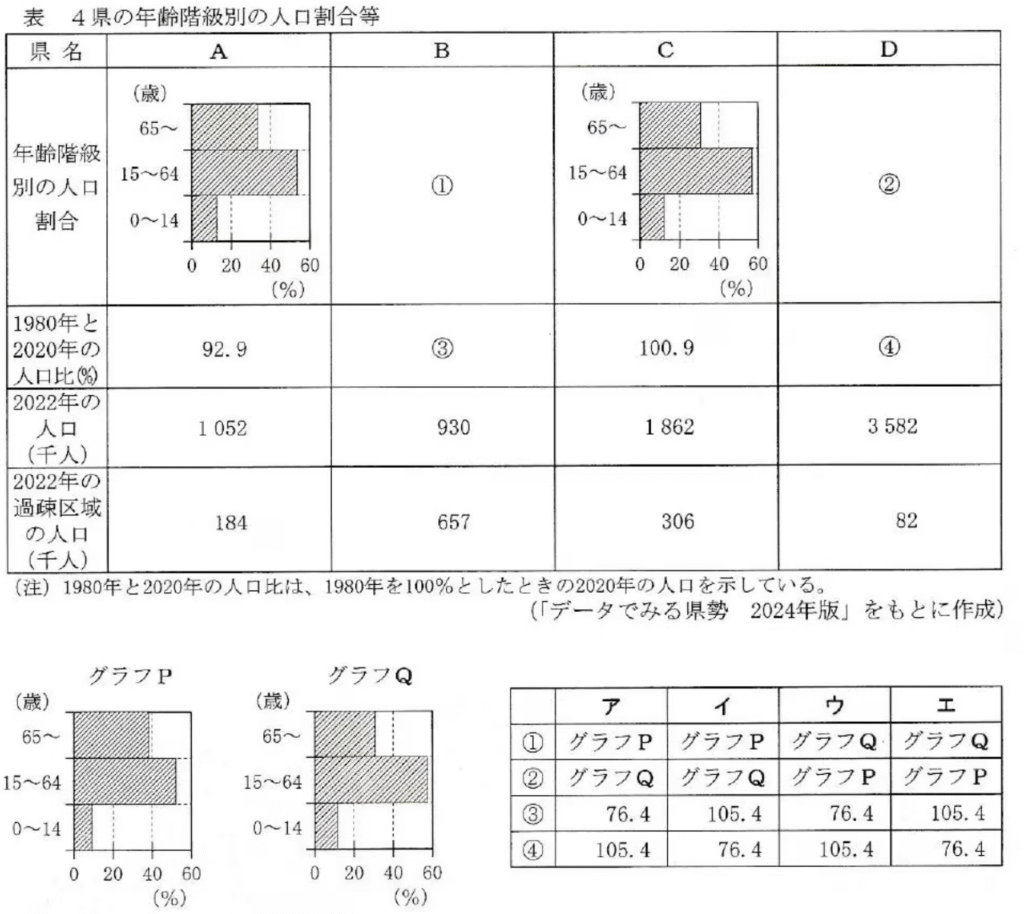

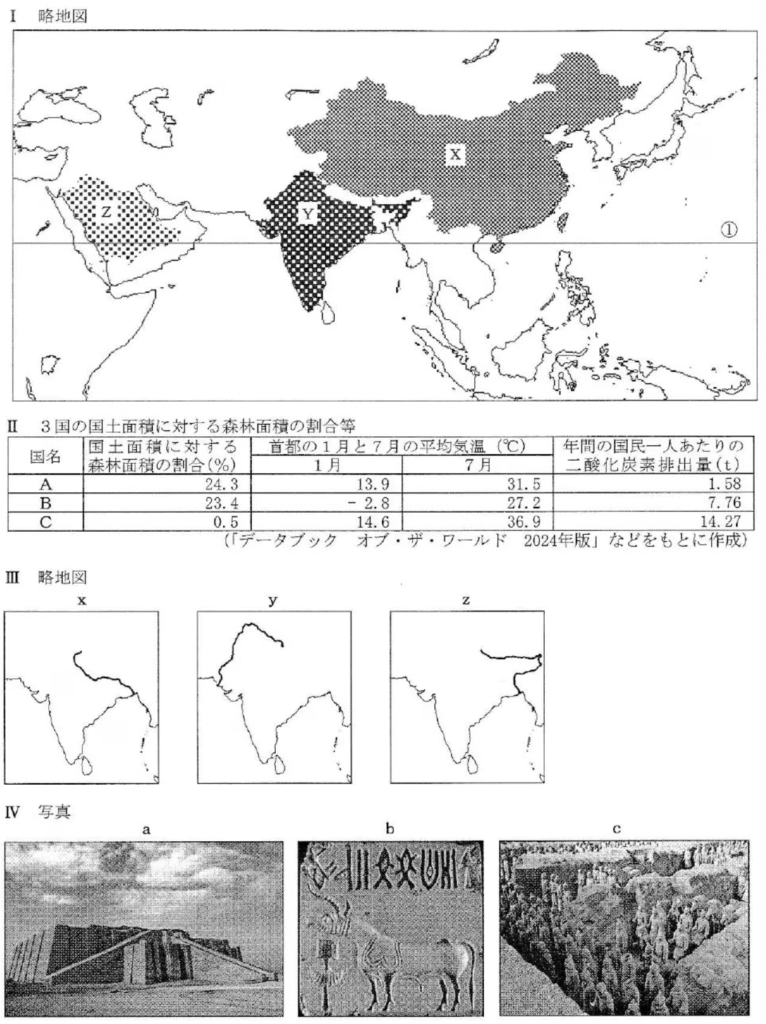

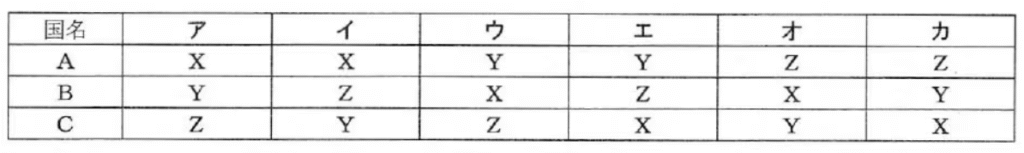

次のⅠ、II、II、IVの資料は、生徒がアジア州の国について発表を行うために用意したものの一部である。あとの(1)から(4)までの問いに答えなさい。なお、Iの略地図は緯線の間隔が等しい図法で描かれたものであり、Iの略地図中のX、Y、ZおよびIの資料中のA、B、Cは、それぞれインド、サウジアラビア、中国のいずれかである。

(1) Ⅰの略地図中の緯線①の緯度として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。

ア 北緯10度

イ 北緯20度

ウ 北緯30度

エ 北緯40度

正解:●●●

(2) Ⅱの資料は、Ⅰの略地図中のX、Y、Zにおける国土面積に対する森林面積の割合、首都の1月と7月の平均気温、年間の国民一人あたりの二酸化炭素排出量をまとめたもので、IIのA、B、CはそれぞれX、Y、Zのいずれかである。A、B、CとX、Y、Zを組み合わせたものとして最も適当なものを、次のアからカまでの中から選びなさい。

正解:●●●

(3)Ⅲの略地図のxからzまでは河川の流路を示したものである。インドの国名の語源にもなっているといわれるインダス川本流の流路を示したものをxからzまでの中から、また、インダス川の流域で生まれた文明に最も関係が深い写真を、IVの写真のaからcまでの中からそれぞれ選びなさい。

正解:●●●

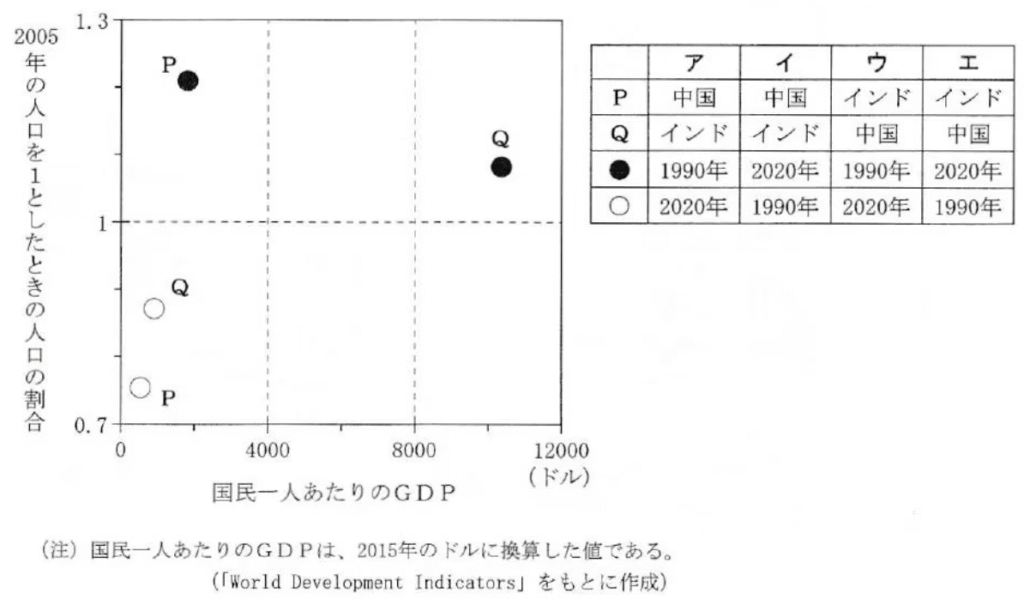

(4) 次の文章は、中国とインドの人口や経済についての生徒と先生の会話の一部である。また、下のグラフは、中国とインドの1990年と2020年における、国民一人あたりのGDPと2005年の人口を1としたときの人口の割合をまとめたもので、P、Qは中国、インドのいずれか、●、⚪︎は1990年、2020年のいずれかである。文章を読み、P、Q、●、⚪︎と国名、年代の組み合わせとして最も適当なものを、あとのアからエまでの中から選びなさい。

生徒:中国とインドは、どちらも人口が多い国ですね。

先生:どちらも人口は10億人を超えています。中国では少子化が進んでいるのに対し、インドの人口は中国を抜いて2023年ころに世界第1位になったといわれています。

生徒:そうなんですね。また、どちらの国も工業化が進んでいますね。

先生:はい。1980年代から改革が進められた中国は、経済成長を遂げ、「世界の工場」とよばれるようになりました。

正解:●●●

【5】

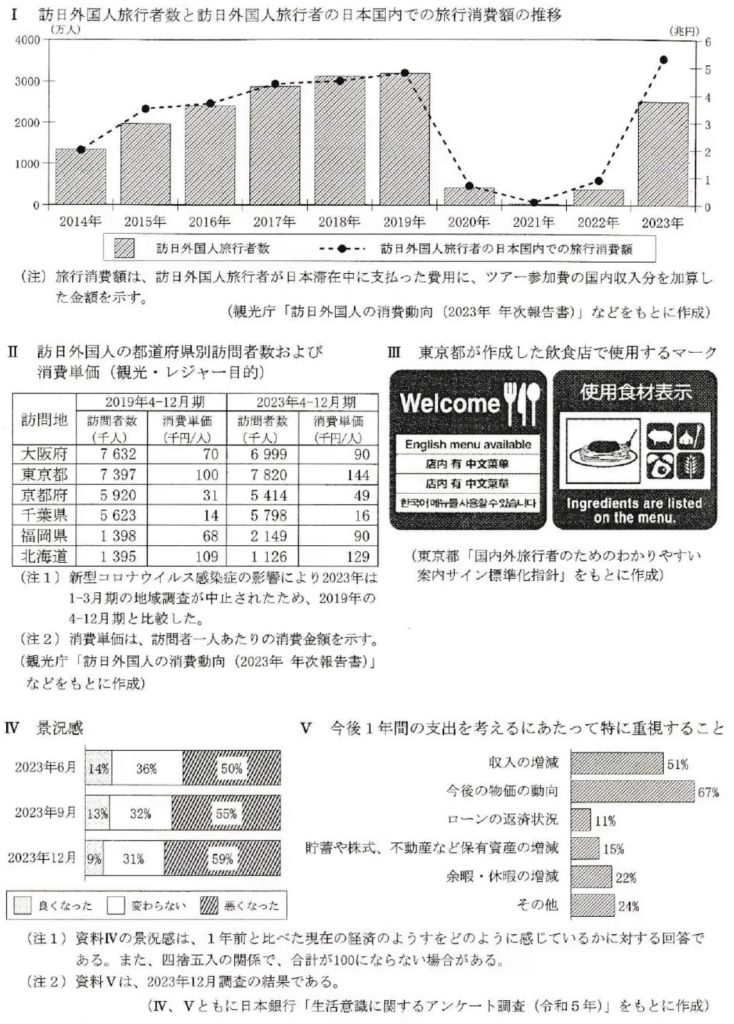

次のIからVまでの資料は、生徒が訪日外国人と日本の景気について調べた際に作成したしポートの一部である。あとの(1)から(4)までの問いに答えなさい。

(1) I、IIの資料から読み取ることができる内容をまとめた文章として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選びなさい。

ア Iの資料から、2023年の訪日外国人旅行者数が2014年以降で一番多いことがわかる。また、IIの資料から、大阪府以外の都道府県では、2023年4-12月の訪問者数は、2019年4-12月期より増えていることがわかる。

イ Ⅰの資料から、訪日外国人旅行者数については、2023年より多い年があることがわかる。また、IIの資料から、訪問者数、消費単価の値がともに2019年4-12月期より2023年4-12月期の方が大きくなっているのは、東京都と千葉県だけであることがわかる。

ウ Ⅰの資料から、2023年の訪日外国人旅行者の日本国内での旅行消費額が2014年以降で一番多いことがわかる。また、Ⅱの資料から、6都道府県のいずれでも、2023年4-12月期の消費単価は、2019年4-12月期より高くなっていることがわかる。

エ Iの資料から、訪日外国人旅行者の日本国内での旅行消費額については、2023年より多い年があることがわかる。また、Ⅱの資料から、6都道府県の中では、北海道は、2019年4-12月、2023年4-12月期ともに訪問者数は最も少ないが、消費単価は最も高いことがわかる。

正解:●●●

(2) 次の文章は、Ⅲの資料をもとに生徒が発表した際のメモの一部である。文章中の(①)、(② )にあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から選びなさい。

訪日外国人旅行者のために、Ⅲの資料のように案内表示を(①)ことなどがすすめられています。また、このほか、年齢、言語、障がいの有無などに関係なく、街や生活環境をだれもが利用しやすいように工夫した(②)を、観光の分野でも広げていくことが求められています。

ア ①:多言語やイラスト付きで表記する ②:インフォームド・コンセント

イ ①:多言語やイラスト付きで表記する ②: ユニバーサルデザイン

ウ ①:ひらがなや番号付きで表記する ②:インフォームド・コンセント

エ ①:ひらがなや番号付きで表記する ②: ユニバーサルデザイン

正解:●●●

(3) 次の文章は、IV、Vの資料をもとに生徒が発表した際のメモの一部である。文章中の(③)、(④ )にあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から選びなさい。

IVの資料のように景況感が変化している場合、一般的に政府は(③)などの対策をします。また、Vの資料から、今後1年間の支出を考えるにあたって特に重視することとして、「今後の物価の動向」を気にする人が最も多く、次いで「収入の増減」を気にする人が多いことがわかります。一般的に不景気になると家計の所得が減り、商品の(④)。

ア ③:公開市場操作を行い、国債を買う ④:需要が供給を上回り、物価が上がります

イ ③:公開市場操作を行い、国債を買う ④:需要が供給を下回り、物価が下がります

ウ ③:減税を行い、家計の所得を増やす ④:需要が供給を上回り、物価が上がります

エ ③:減税を行い、家計の所得を増やす ④:需要が供給を下回り、物価が下がります

正解:●●●

(4) 次の文章は、外国為替相場について説明したものである。文章中の(⑤)、(⑥)にあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から選びなさい。

通貨と通貨の交換比率である外国為替相場は、「1ドル=150円」のようにあらわします。この値は、各国の経済状況によって決まります。外国通貨を売買する市場で、円を買う動きが強くなれば、(⑤)となります。また、「1ドル=150円」のときより「1ドル=130円」のときの方が、同じ額の円をドルに交換するとき、受け取るドルが(⑥)なります。

ア ⑤:円高、⑥: 多く

イ ⑤:円高、⑥: 少なく

ウ ⑤:円安、⑥:多く

エ ⑤:円安、⑥: 少なく

正解:●●●

【6】

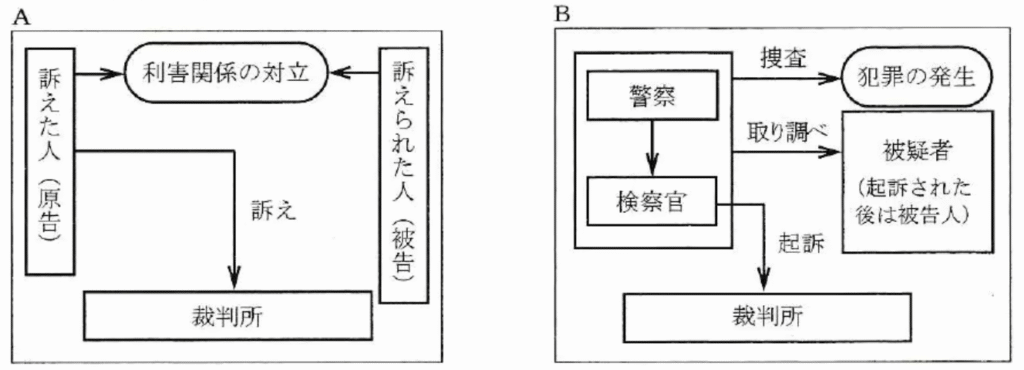

次のA、Bのカードは、裁判のしくみを模式的にあらわしたものである。あとの(1)から(3)までの問いに答えなさい。

(1) 次の文章は、ある裁判に関わった人の体験談の一部である。文章中の( )にあてはまることばとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から選びなさい。また、この裁判のしくみをあらわしたカードを、A、Bの中から選びなさい。なお、文章中の2か所の( )には同じことばがあてはまる。

私は( )に選ばれましたが、私たち市民は、裁判所に行くだけでも緊張します。しかし、最初に裁判長から、「( )と裁判官が一つのチームとなり、何が最善の判断なのかをみんなで考えていきましょう。」と話があり、とても勇気づけられ、リラックスできました。

評議の中で、私たちは、刑罰について何年という年数を判断しました。長い年数になりましたが、それは、更生への期待を込めた年数であることを判決の中に加えてもらうよう裁判長にお願いしました。

ア 傍聴人

イ 代理人

ウ 証人

エ 裁判員

正解:●●●

(2) 次の文章は、A、Bのカードに関連して、裁判における弁護士の役割について述べたものである。(①)、(②)にあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを、下のアからエまでの中から選びなさい。なお、文章中の2か所の(①)には同じことばがあてはまる。

Aのカードの裁判では、弁護士は原告や被告の依頼を受け、その(①)ために活動する。Bのカードの裁判では、弁護士は、弁護人として被告人の(①)ために活動する。経済的な理由により被告人が弁護人を依頼できない場合は、(②)が費用を負担する弁護人をつけることができる。

ア ①:利益を守る ②: 国

イ ①:利益を守る ②: 地方公共団体

ウ ①:判決を下す ②: 国

エ ①:判決を下す ②: 地方公共団体

正解:●●●

(3) 次のアからオまでの中から、日本の司法制度について述べた文として正しいものを二つ選びなさい。

ア 最高裁判所の裁判官は、3年ごとに行われる参議院議員選挙の際、国民審査によって選ばれ、内閣によって任命される。

イ 裁判官の地位は、裁判が公正・中立に行われるために憲法で守られているが、内閣が設置する弾劾裁判所は裁判官をやめさせることができる。

ウ 裁判では、第一審の判決に不満があった場合、訴えられた側のみ、3回まで上級の裁判所に申し立てることができる三審制がとられている。

エ 裁判所は、法令等が憲法に違反しているかどうか審査することができ、なかでも最高裁判所は最終的な決定を行うため、「憲法の番人」とよばれている。

オ 司法制度改革では、法律の専門家が少ない地域でも、だれもが弁護士と身近に相談できるように、「法テラス」が設立された。

正解:●●●

愛知県教育委員会のホームページより、最新の情報が得られます。必要に応じて、見るようにしましょう!