最後に、傾向と対策・高校入試のしくみなどへのLINKがあります。

【1】

次の各問に答えよ。

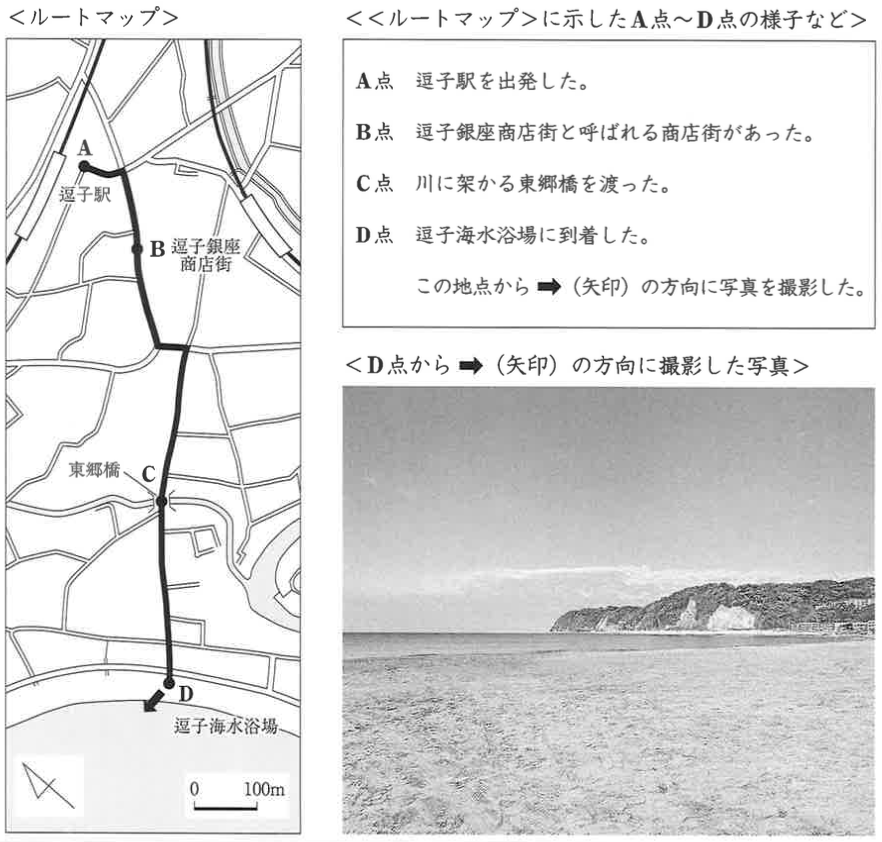

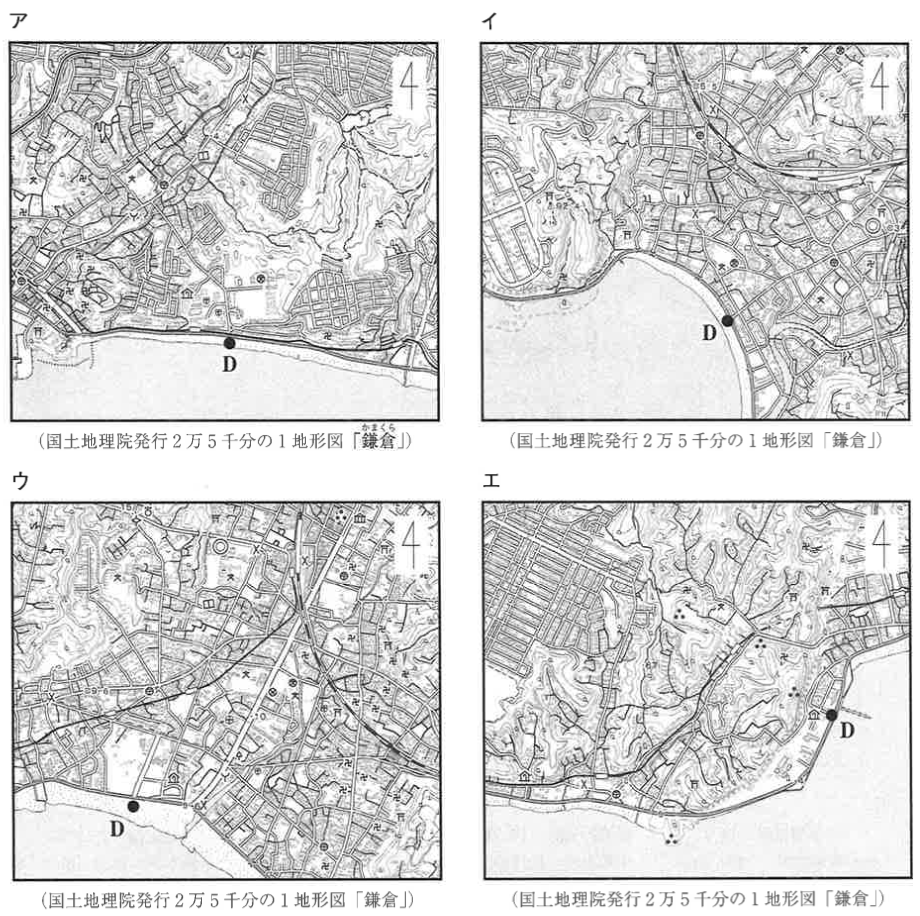

〔問1〕次の野外観察ノートは、神奈川県逗子市の逗子海水浴場周辺の様子を記録したものである。野外観察ノート中の<ルートマップ>にD点として示されている地点と同一の地点が含まれている地形図に当てはまるのは、次のページのア~エのうちではどれか。

野外観察ノート

逗子海水浴場周辺の地域調査

調査日和6年11月4日(月)/天候晴れ/集合場所 逗子駅

<調査目的>

1928年に町役場から発行された観光案内書「道学業」に記載されている経路(「停車場より逗子本通りに出て十字路を右折して東郷橋を渡り逗子海岸東郷浜(新宿海岸)出づ。」)を参考にして、逗子駅から逗子海水浴場までの<ルートマップ>を作成して移動し、逗子駅から逗子海水浴場までの様子を観察する。

正解:●●●

〔問2〕 次の文で述べている人物に当てはまるのは、下のア~エのうちのどれか。

幕府に対する御家人の不満が高まる中で、朝廷に政治の実権を取り戻そうと戦いを起こしたこの人物は、幕府への不満をもつ御家人や新興の武士を味方に付け、幕府を倒した後、天皇を中心とした政治を行った。

ア 後白河天皇 イ 聖武天皇 ウ 桓武天皇 エ 後醍醐天皇

正解:●●●

〔問3〕 次の文で述べている地方公共団体の歳入項目に当てはまるのは、下のア〜エのうちのどれか。

地方公共団体の収入のうち、国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、義務教育、公共事業や社会保障など特定の仕事の費用を国が一部負担する依存財源の一つである。

ア 国庫支出金 イ 地方税 ウ 地方交付税交付金 エ 地方債

正解:●●●

【2】

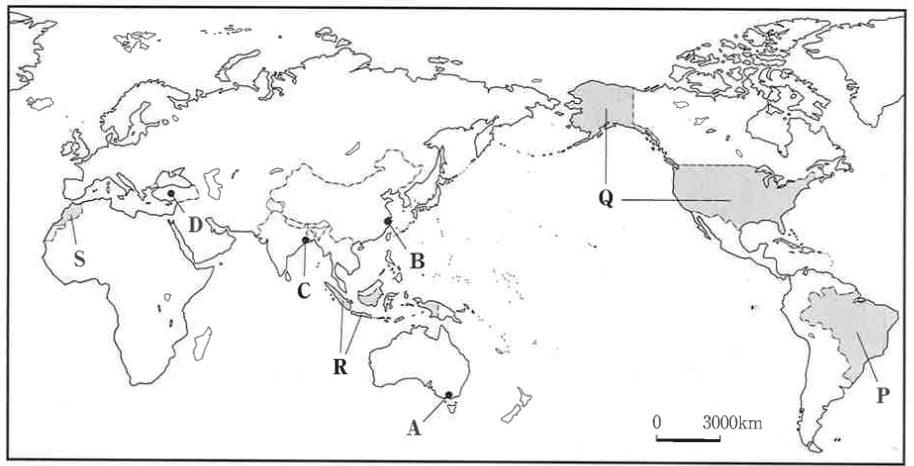

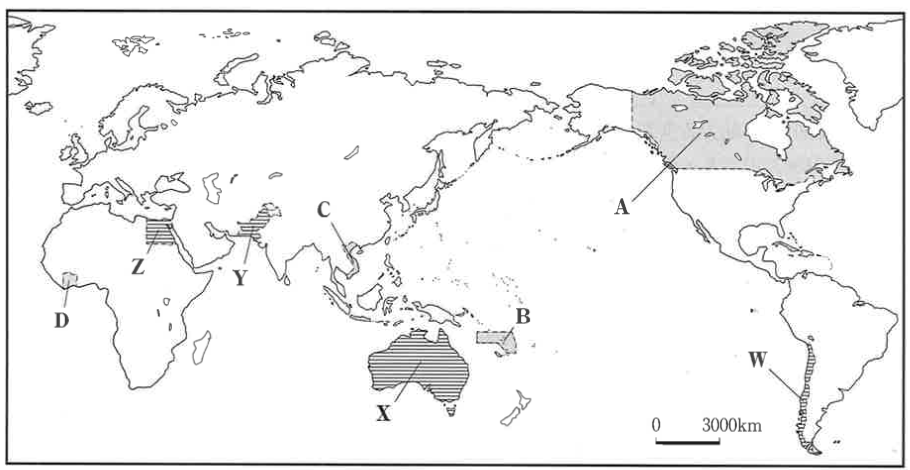

次の略地図を見て、あとの各問に答えよ。

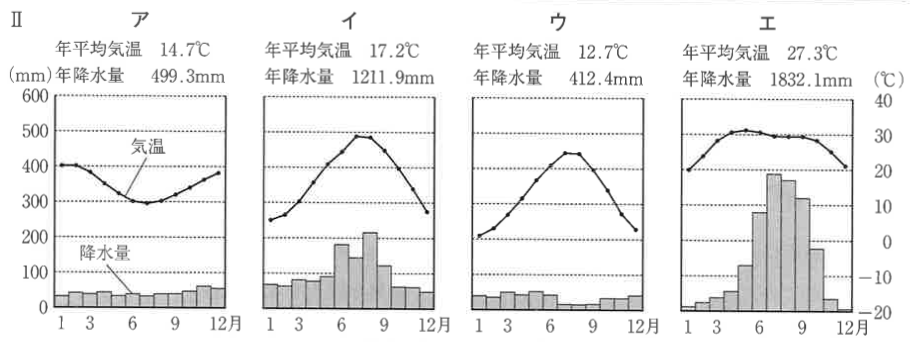

〔問1〕次のIの文は、略地図中にA~Dで示したいずれかの都市の自然環境と繊維工業の様子についてまとめたものである。IIのア~エのグラフは、略地図中のA~Dのいずれかの都市の、年平均気温と年降水量及び各月の平均気温と降水量を示したものである。Iの文で述べている都市に当てはまるのは、略地図中のA~Dのうちのどれか、また、その都市のグラフに当てはまるのは、Iのア~エのうちのどれか。

I

年間を通して高温で、夏に海洋から吹く南西の風などの影響を受けて雨季となる気候は、ジュート(黄麻)の栽培に適しており、河川の流域などで栽培されたジュート(黄麻)は収穫後に工場に運ばれ、穀物を入れるための袋などに加工されている。

正解

略地図中のA〜D:●●●

Ⅱのア〜エ:●●●

〔問2〕次の表のア~エは、略地図中に網掛けで示したP~Sのいずれかの国の、2020年における1,000人当たりの自動車保有台数、自動車工業などの様子についてまとめたものである。略地図中のP~Sのそれぞれの国に当てはまるのは、次の表のア~エのうちではどれか。

| 千人当たりの自動車保有台数(台) | 自動車工業などの様子 | |

| ア | 77.7 | 自動車工場は主にこの国で最大の人口を有する都市に集中しており、日系企業を中心とした企業により生産が行われている。生産された自動車は、輸出入に対する関税が原則として撤廃されているアジア諸国を中心に輸出されている。 |

| イ | 112.3 | 自動車工場は主に海峡に面した北部の都市に集中しており、ヨーロッパ系企業により生産が行われている。生産された自動車は、歴史的につながりの強いヨーロッパの国々を中心に輸出されている。 |

| ウ | 214.5 | 自動車工場は主に南東部の都市に集中しており、ヨーロッパ系企業を中心とした企業により生産が行われている。原材料には国内で産出される鉄鉱石が使用されており、生産された自動車は、同じ大陸内の国々を中心に輸出されている。 |

| エ | 860.4 | 自動車工場は北東部の都市から中西部の都市にかけて分布しており、複数の国々の企業により生産が行われている。生産された自動車は、自由貿易協定を結ぶ隣国を中心に輸出されている。 |

正解:

P ●●●

Q ●●●

R ●●●

S ●●●

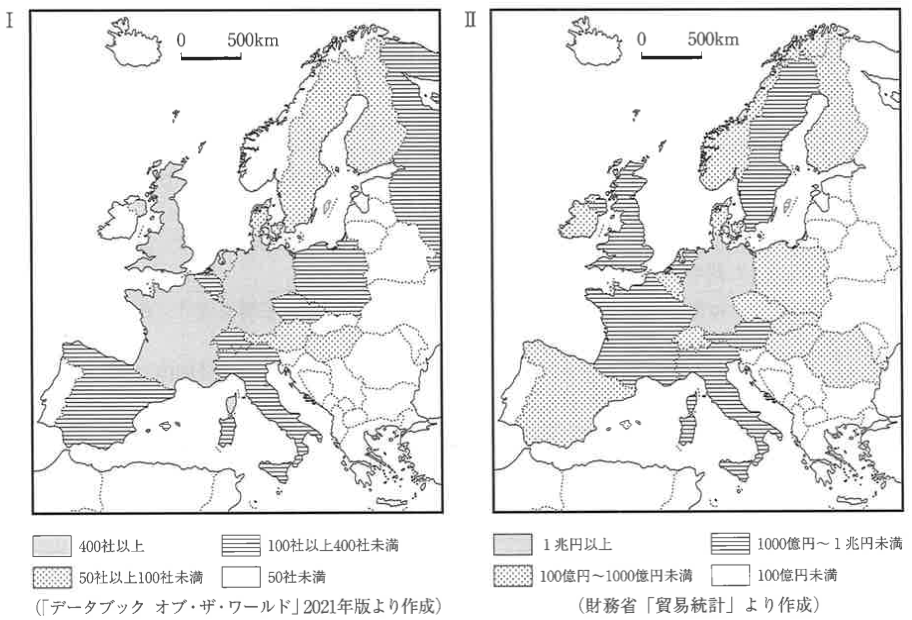

〔問3〕 次のⅠの略地図は、ヨーロッパ州の国々の2019年における日系現地法人数を示したものである。IIの略地図は、ヨーロッパ州の国々の2019年における日本への機械類及び輸送用機器の輸出額を示したものである。Ⅲの文章で述べている国に当てはまるのは、下のア~エのうちのどれか。

Ⅲ 北東部で産出された鉄鉱石などの資源を利用して近代工業が発達し、現在では、航空機産業においてヨーロッパの中心となっている。南西部の都市に本社をおく航空機メーカーの工場に、各国で製造された部品が集められ、最終組み立てが行われている。2019年では、北部にある首都などに429社の日系現地法人が進出しており、この国から日本への機械類及び輸送用機器の輸出額は、約4763億円となっている。

ア イギリス イ ドイツ ウ フランス エ スペイン

正解:●●●

【3】

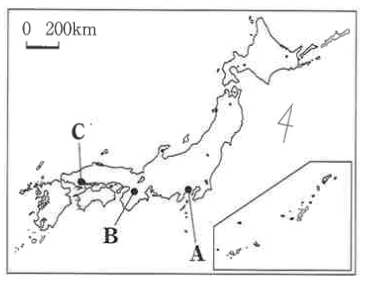

次の略地図を見て、あとの各問に答えよ。

〔問1〕次の表のア〜エの文章は、略地図中に網掛けで示した、A~Dのいずれかの県の,自然環境と国立公園の景観についてまとめたものである。A~Dのそれぞれの県に当てはまるのは、次の表のア〜エのうちではどれか。

自然環境と国立公園の景観 | |

| ア | ・中央部には南北方向に山脈が連なっている。冬季には、山脈の西側では降雪量が多くなり、東側では西側より降雪量が少なく、日照時間が長くなっている。 ・近隣の県にまたがる山岳地帯は国立公園に指定され、国立公園内では、火山活動により形成された湖や、河川により形成された渓谷が見られる。 |

| イ | ・北西部には南北方向に山脈が連なっている。南部は黒潮の影響を受け、冬でも温暖な気候となっている。 ・中央部に位置する半島と周辺の地域は国立公園に指定され、国立公園内では、岬や入り江の多い入り組んだ海岸線が見られる。 |

| ウ | ・東部には南北方向に山地が連なっている。南部の盆地を流する河川の下流域には平野が形成されている。 ・世界最大級のカルデラをもつ火山やその北側に連なる火山群などは国立公園に指定され、国立公園内には多くの温泉が見られる。 |

| エ | ・南部には東西方向に山脈が連なっている。北流する河川の下流域には平野が形成されており、水不足に備えて造られたため池が点在している。 ・北部に広がる海域は日本で最初の国立公園に指定され、国立公園内の島々では、火山活動により形成された地形が見られる。 |

正解:

A ●●●

B ●●●

C ●●●

D ●●●

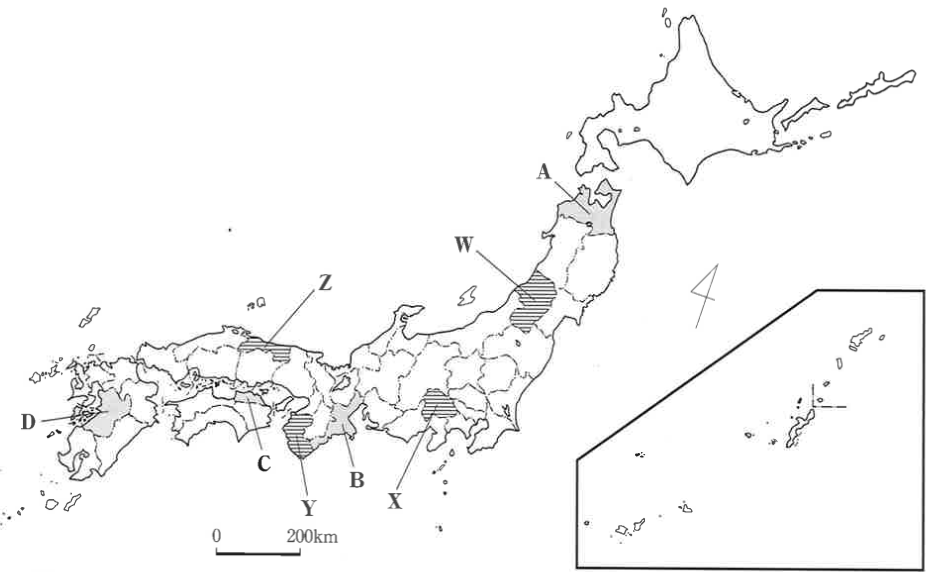

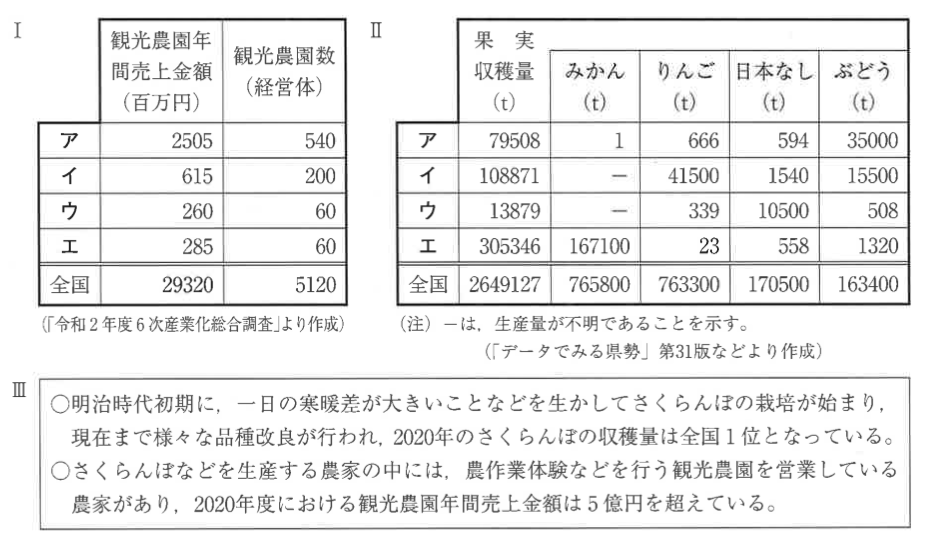

〔問2〕 次のページのIとIIの表のア~エは、略地図中に目三で示したW~2のいすれかの県に当てはまる。Iの表は、2020年度における観光農園年間売上金額,観光農園数を示したものである。IIの表は、2020年における果実収穫量,果実収穫量のうち、みかん、りんご、日本なし、ぶどうの収穫量を示したものである。次のページのⅢの文章は、略地図中のW〜Zのいずれかの県の農業などの様子について述べたものである。IIの文章で述べている県に当てはまるのは、略地図中のW〜Zのうちのどれか、また、IとⅡの表のア~エのうちのどれか。

正解:

地図中のW〜Z :●●●

ⅠとⅡの表のア〜エ:●●●

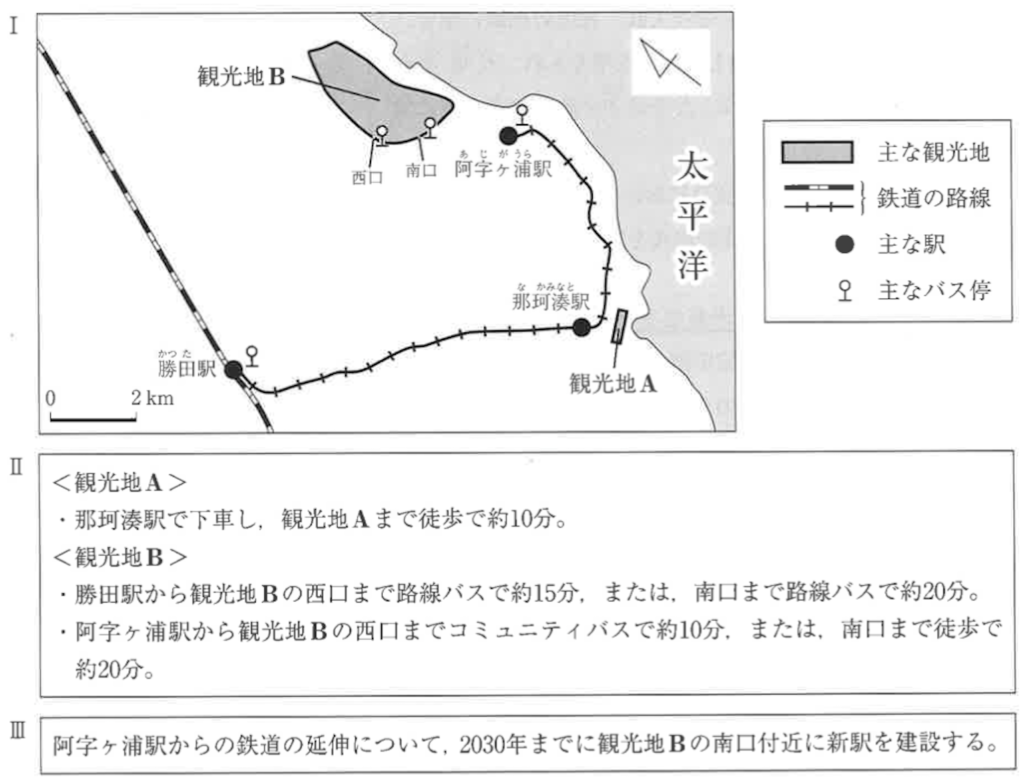

〔問3〕次のIの略地図は、2024年における茨城県ひたちなか市の主な観光地、鉄道の路線、主な駅、主なバス停を示したものである。IIの文章は、Iで示した観光地A、観光地Bに鉄道や路線バスなどを利用して行く方法を示したものである。Ⅲの文は、2024年に国から工事施行認可を取得した、茨城県ひたちなか市における鉄道の延伸計画の内容の一部を分かりやすく書き改めたものである。Ⅰ~Ⅲの資料から読み取れる、Ⅲが実施された後の観光地Aと観光地Bの間を移動する場合の交通の利便性の変化について、皿が実施される前と比較し、移動手段に着目して、簡単に述べよ。

正解:●●●

【4】

次の文章を読み、あとの各問に答えよ。

絵画、彫刻。工芸、建築などの美術は、私たちの生活を豊かなものにしてきた。

古代から中世にかけて、建築や時刻などの技法が大陸から伝えられ、1権力者は、国際的な影響を受け、建築物を造営した。

中世から返世にかけて、産業が発達し、経済が発展する中で2美術品は、価値が高まるとともに、作り手の経済的基盤や作風が変化してきた。

開国した江戸時代末期以降3伝統的な美術は、海外から高く評価されるとともに、欧米の表現技法が取り入れられた。また、4美術品の展示や鑑賞を目的として作られた美術館は、作品の収集や保存、研究などの役割も果たすようになり、文化の大衆化に寄与した。

第二次世界大戦後、高度経済成長を経て、社会の変化に合わせ、現代美術の特徴も変化を続けている。

〔問1〕1種力者は、国際的な影響を受け。建築物を造営した。とあるが、次のア~ウは、飛鳥時代から鎌倉時代にかけての。権力者が造営した建築物について述べたものである。略地図中のA~Cは、ア~ウのいずれかの建築物の所在地を示したものである。ア~ウについて、造営した時期の古いものから順に記号を並べよ。また、略地図中のAに当てはまるものは、次のア~ウのうちではどれか。

ア 北条時宗は、元軍の襲来を退けた後、犠牲者を弔うため、建物の配置を左右対称にするなど外国の影響を受けた円覚寺を幕府の所在地に難致した。

イ 蘇我馬子は、仏教を受け入れ、大陸の技師に学び、瓦を使用するなどの新しい技法を取り入れ、五重塔や仏像を納めた量を備えた飛鳥寺を政治の中心地に建立した。

ウ 平清盛は、宋との貿易における航海の安全を祈願して、社殿に厳選の建築様式を取り入れだ厳島神社の整備を援助した。

正解:

時期 :●●●

略地図:●●●

〔問2〕2美術品は、価値が高まるとともに、作り手の経済的基盤や作風が変化してきた。とあるが、次のア〜エは、室町時代から江戸時代にかけて、描かれた絵画などについて述べたものである。時期の古いものから順に記号を並べよ。

ア 菱川師宣は、土佐派の絵画などを自ら学び、絵入本の画家として活躍し、色鮮やかな衣装をまとった女性を題材とした「見返り美人図」を描いた。

イ 狩野内膳は、大名の家臣の家に生まれ、織田信長に攻められて没落した後、狩野派に学び、豊臣家の絵師として仕え、南蛮船が港に停泊する様子を題材とした「南蛮屏風」を描いた。

ウ 喜多川歌麿は、錦絵と呼ばれる多色刷りの版画が庶民に広まる中で、出版業者から注文を受け、繊細な線で人物の表情を表現した「ポッピンを吹く女(娘)」を描いた。

エ 雪舟は、日明貿易で経済力を高めた周防(山口県)の大内氏に保護されて、明に渡り、作画技術を学んだ後、風景を墨一色で表現した「破墨山水図」を描いた。

正解:●●●

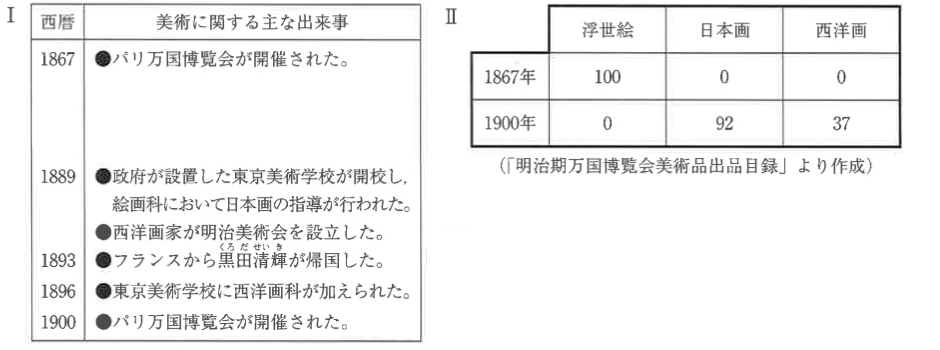

〔問3〕3伝統的な美術は、海外から高く評価されるとともに。欧米の表現技法が取り入れられた。とあるが、次のIの略年表は、江戸時代末期から明治時代にかけての美術に関する主な出来事をまとめたものである。IIの表は、1867年と1900年に開催された万国博覧会において、日本から出品された絵画の出品数を示したものである。日本から出品された絵画の出品数の変化について、ⅠとIIの資料を活用し、政府が設置した学校に着目して、簡単に述べよ。

正解:●●●

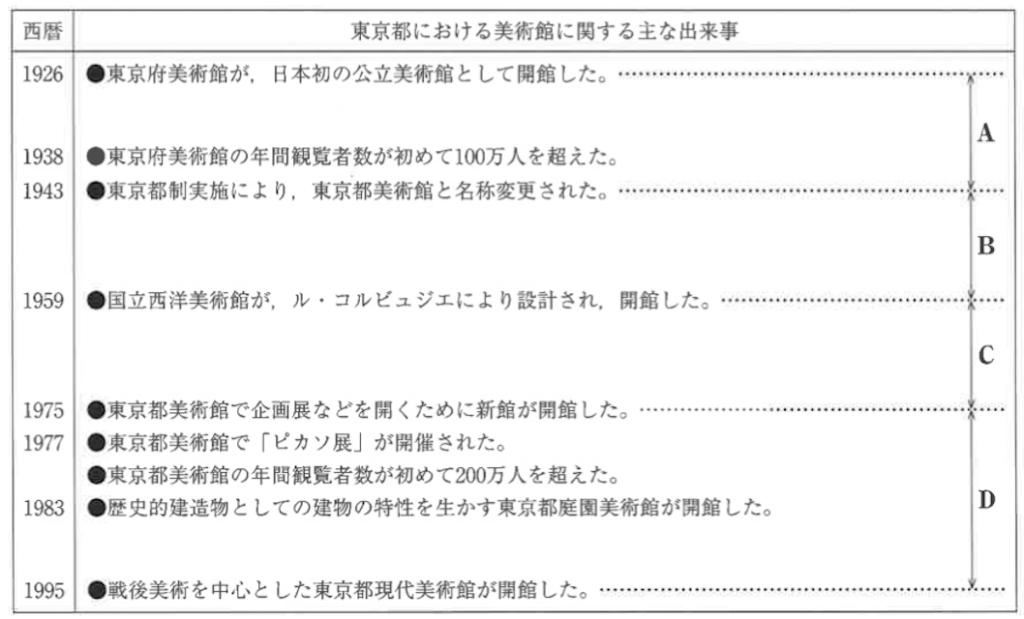

〔問4〕4美術品の展示や鑑賞を目的として作られた美術館は、作品の収集や保存、研究などの役割も果たすようになり、文化の大衆化に寄与した。とあるが、次の略年表は、大正時代から平成時代にかけての、東京都における美術館に関する主な出来事をまとめたものである。略年表中のA~Dのそれぞれの時期に当てはまるのは、下のア~エのうちではどれか。

ア 省エネルギー技術が進み、経済力が強まり、急激な円高が始まり、地価や株価が上がり続ける中で,絵画価格の高騰が顕著となった。

イ 政府が議会の承認なしに資源や労働力を動員できるようにする法を制定し、国民生活の統制が強まる中で、絵具や彫刻制作のための資材も統制された。

ウ 経済の民主化が図られ、主権を回復する中で、日本の近現代美術に関する調査研究などを行うことを目的とする日本初の国立美術館として国立近代美術館が東京の京橋に開館した。

エ 急速な経済成長の中で、過去・現在・未来を貫いて生成する万物のエネルギーの象徴であることなどを示す太陽の塔をシンボルゾーンに据える博覧会が開催された。

正解:

A ●●●

B ●●●

C ●●●

D ●●●

【5】

次の文章を読み、あとの各問に答えよ。

私たちは、働くことによって、収入を得て生活を安定させるだけでなく、社会全体に貢献したり生きがいや充実感を求めたりしている。1日本国憲法では、勤労が国民の権利であり義務であることを規定している。また。国は、労働者の労働条件の整備などを目的として2労働者を保護する様々な法律を定めている。

家計を維持し向上させる上で、雇用と労働条件の改善は重要であり3経済の安定化を図る政策を実行することは、政府と日本銀行の役割の一つである。

現在、急速な社会の変化に伴って、雇用や労働環境も変容している。特に、高度情報化社会の更なる発展に伴い。今後4労働分野においても。情報通信技術(ICT)の活用が一層進むことが予想されている。

〔問1〕1日本国法では、勤労が国民の権利であり義務であることを規定している。とあるが、勤労の権利は、日本国憲法で保障されている基本的人権のうち、社会権に分類される。社会権として規定されている日本国憲法の条文は、次のア~エのうちではどれか。

ア 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

イ 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

ウ 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

エ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

正解:●●●

〔問2〕2労働者を保護する様々な法律を定めている。とあるが、次の文章で述べている法律に当てはまるのは、下のア〜エのうちではどれか。

◯ 労働時間を原則として1日8時間、週40時間を超えてはならないと定めており、毎週少なくとも1回の休日を与えることや男女同一賃金の原則などを規定している。

◯ 2018年に改正され、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定された。

ア この法律は、仕事と子育ての両立を支援するために、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備するため。育児休業や介護休業について定めている。

イ この法律は、労働者の地位の向上を図ること、労働者が労働条件について団体交渉をしたり、団体行動を行ったりするために労働組合を組織することなどについて定めている。

ウ この法律は、労働者が人たるに値する生活を営むために、労働条件の最低基準について定めるとともに、労働者と使用者が労働条件の向上を図る努力をすることについて定めている。

エ この法律は、採用、昇進,教育訓練、定年など雇用の場面における機会や待遇などの男女平等の確保を図るとともに、妊娠・出産後の健康の確保を進めることについて定めている。

正解:●●●

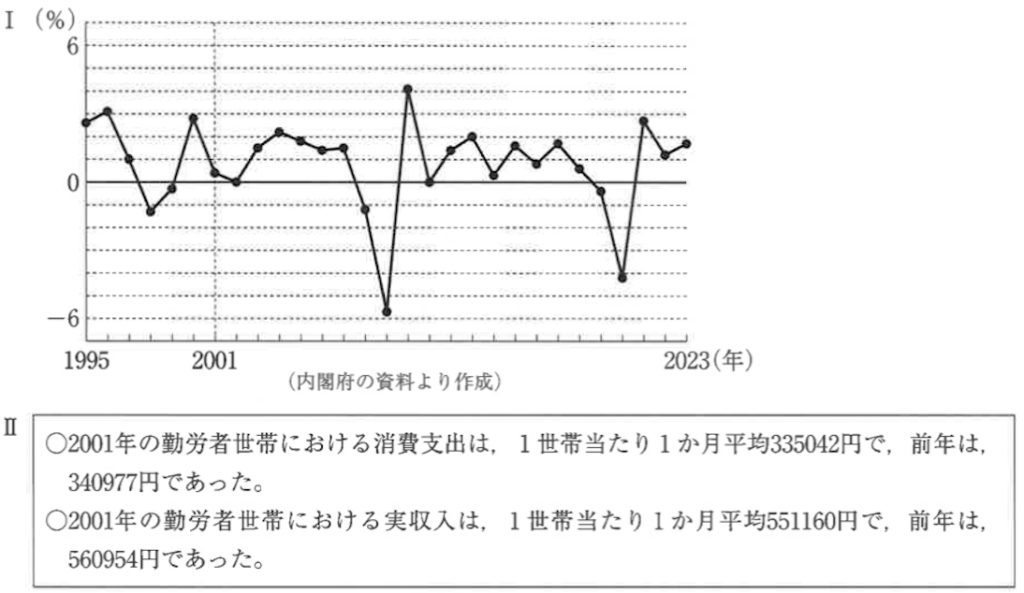

〔問3〕3経済の安定化を図る政策を実行することは、政府と日本銀行の役割の一つである。とあるが、次のページのIのグラフは、1995年から2023年までの我が国における経済成長率の推移を示したものである。次のページのIIの文章は、2001年の勤労者世帯における消費支出と実収入についてまとめたものである。次のページのA~Dは、好景気(好況)のとき、あるいは、不景気(不況)のときの政府による財政政策及び日本銀行による金融政策に関する一般的な説明である。IとⅡの資料から、2001年の経済状況のようなときの政府による財政政策と日本銀行による金融政策に関する一般的な説明として正しく組み合わせているのは、次の表のア~エのうちではどれか。

A 政府は、公共事業への支出(公共投資)を増やしたり、減税をしたりする。

B 政府は、公共事業への支出(公共投資)を減らしたり、増税をしたりする。

C 日本銀行は、国債などを銀行から買う公開市場操作を行う。

D 日本銀行は、国債などを銀行に売る公開市場操作を行う。

| ア | イ | ウ | エ | |

| 政府による財政政策 | A | A | B | B |

| 日本銀行による金融政策 | C | D | C | D |

正解:●●●

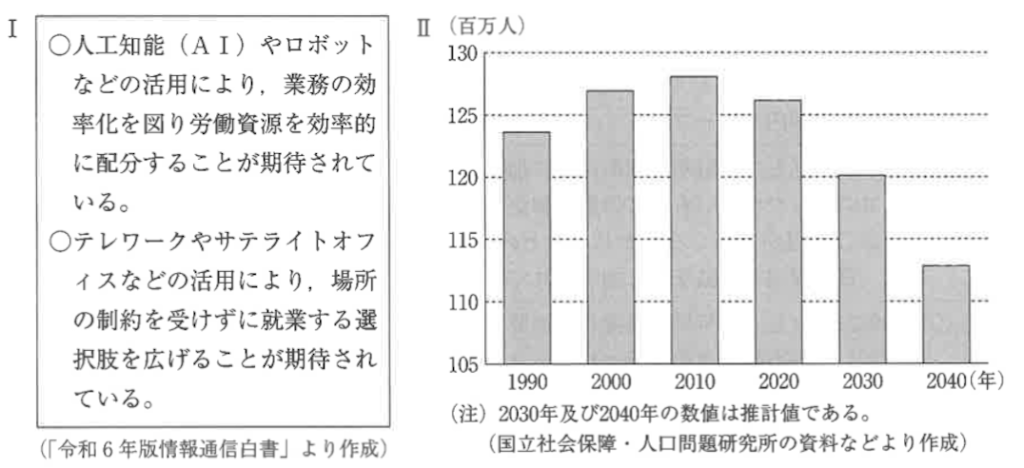

〔問4〕4労働分野においても、情報通信技術(ICT)の活用が一層進むことが予想されている。とあるが、次のIの文章は、和6年版情報通信白書の一部を分かりやすくまとめたものである。Ⅱのグラフは、1990年から2040年までの我が国の人口の推移を示したものである。IとIIの資料を活用し、今後の我が国の労働力の変化と、その変化の中で情報通言技術(ICT)に期待されることについて、我が国の人口の推移と、労働分野における情報通技術(ICT)の利点に着目して、簡単に述べよ。

正解:●●●

【6】

次の文章を読み、あとの各問に答えよ。

現在、世界の多くの地域や人々は結び付いており、人や物などは国境を越えて移動している。1我が国は、多くの食料品を輸入しており、輸入された食料品は国内の需要を賄っている。一方、我が国は、精密な工業製品などを輸出するとともに。2技術者などは世界各地に赴き、ものづくりに関する技術を伝え、我が国の技術がその地域の経済発展などに貢献している。今後も3世界の人口が拡大する中で、相互に発展することを目指し、調和のある貿易が期待されている。

〔問1〕1我が国は、多くの食料品を輸入しており、輸入された食料品は国内の需要を賄っている。とあるが、次の表のア~エは、略地図中に網掛けで示したA~Dのいずれかの国の農産物などの生産や日本での加工の様子について述べたものである。略地図中のA~Dのそれぞれの国に当てはまるのは、次の表のア~エのうちではどれか。

| 農産物などの生産や日本での加工の様子 | |

| ア | ◯ 1945年に国際連合に加盟したこの国では、隣国から続く山脈の東側に広がる大平原などで機械化の進んだ農業が行われており、小麦などの農産物が生産されている。 ◯ 日本はこの国からなたねなどの農産物を輸入しており、日本に輸入されたなたねは、日本国内で食用油などに加工されている。 |

| イ | ◯ 1945年に独立し、1977年に国際連合に加盟したこの国では、他国に水源をもつ河川が形成した平野などで、米やキャッサバなどの農産物が生産されている。 ◯ 日本はこの国からえびやいかなどの水産物を輸入しており、日本に輸入されたえびやいかは、日本国内でシーフードミックスなどに加工されている。 |

| ウ | ◯ 1980年に独立し、1981年に国際連合に加盟したこの国では、熱帯雨林の見られる島々などで、ココやしやヤムいもなどの農産物が生産されている。 ◯ 日本はこの国からまぐろやかじきなどの水産物を輸入しており、日本に輸入されたまぐろは、日本国内で缶詰などに加工されている。 |

| エ | ◯ 1960年に独立し、同年に国際連合に加盟したこの国では、プランテーションなどで輸出を目的とした商業的な農業が行われており、カカオ豆などの農産物が生産されている。 ◯ 日本はこの国からカカオ豆などの農産物を輸入しており、日本に輸入されたカカオ豆は、日本国内で菓子や飲料などに加工されている。 |

正解:

A ●●●

B ●●●

C ●●●

D ●●●

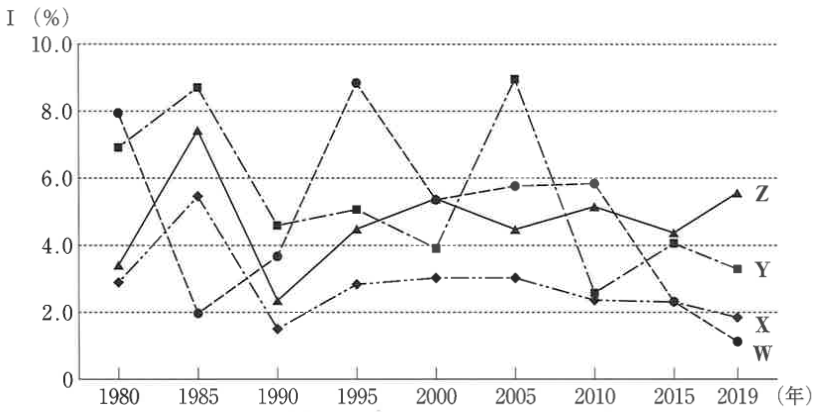

〔問2〕2技術者などは世界各地に起き、ものづくりに関する技術を伝え、我が国の技術がその地域の経済発展などに貢献している。とあるが、次の1のグラフのW~Zは、略地図中に話で示したW~Zのそれぞれの国の、1980年から2019年までの経済成長率の推移を示したものである。IIの文章で述べている国に当てはまるのは、略地図中のW~Zのうちのどれか。

正解:●●●

Ⅱ

◯ 経済成長率は1980年から1985年までは上昇し、その後、1990年までは成長率が鈍ったが、2000年までは上昇後、同水準で推移している。

◯ 1922年にイギリスから独立したこの国では、経済成長に併せて、1996年以降、エネルギー需要は年7%以上増加している。電力需要に対応するため、発電所の新設や拡張が進められ、2016年に日本の政府開発援助(ODA)を活用した太陽光発電所及び蓄電池施設等の建設事業に調印した。

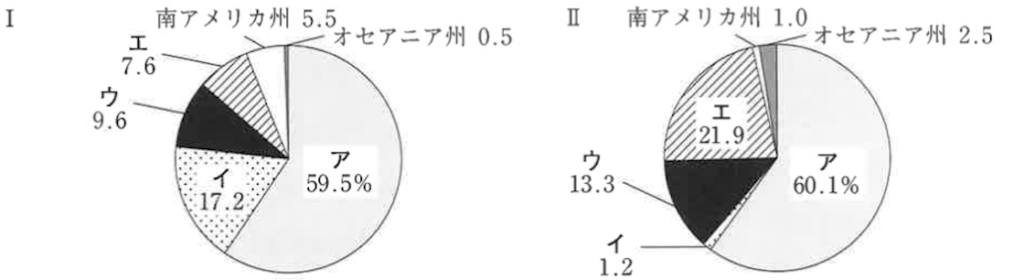

〔問3〕3世界の人口が拡大する中で、相互に発展することを目指し、調和のある貿易が期待されている。とあるが、次のIとⅡのグラフのア〜エは、アジア州,アフリカ州,ヨーロッパ州,北アメリカ州のいずれかの州にてはまる。Iのグラフは、2020年における世界の人口に占める世界の州別の割合を示したものである。IIのグラフは、2020年における日本の輸出額に占める世界の州別の割合を示したものである。アフリカ州に当てはまるのは、IとIIのグラフのア~エのうちのどれか。

正解:●●●

東京都教育委員会のホームページより、最新の情報が得られます。必要に応じて、見るようにしましょう!