傾向

豊島岡女子学園中学校の社会科入試は、理科との合計50分間。

大問3題・小問25題前後を解く高密度な試験構成となっています。

地理・歴史・公民の各分野からバランス良く出題され、

2024年度の合格者平均点は38.7点(満点50点)と高得点競争が特徴的です。

試験時間50分に対して解答が必要な設問数は25問前後で、1問あたり約2分のペースが求められます。

2024年度の出題内訳は歴史9問・地理8問・公民8問で、

時間配分の目安は歴史9分・地理8分・公民8分が推奨されています。

「公民分野で時間を浪費し歴史の見直しができなかった」という受験生が多くいたようで、

分野別の時間管理トレーニングが重要です。

出題形式の多様性

記号選択問題が70%を占めます。

近年の特色ある出題

地図読解問題

地形図の等高線間隔読み取り(2023年)、グーグルマップを模した地図の方位判定(2024年)

現代と昔の地図の読解(2025年)

データ分析問題

年表と統計グラフを組み合わせた産業別就業者数推移の分析(2022年)

時事関連問題

「こども家庭庁」の所管事項選択(2024年)、SDGsと関連付けた地方創生事例(2023年)

分野別出題傾向

地理分野

地形図読解

25000分の1地形図を用いた集落立地条件の分析が過去5年間で4回出題

産業分析

自動車産業のグローバル展開(2024年)と食品リサイクル率の国際比較(2023年)

地域調査

中山間地域の活性化事例(2022年)と離島の交通網整備効果(2021年)

歴史分野

テーマ史傾向

2024年「境界を超えた人々の交流」、2023年「技術革新と社会変容」、

2025年歴史上の金属など大問テーマ設定が明確

史料読解

江戸時代の村掟(2024年)、明治期工場法制定過程の議事録(2023年)の読解問題

文化史

仏像の様式変化(2022年)、浮世絵の技術発展(2021年)

公民分野

憲法

令和の皇室典範改正(2024年)、災害時の基本的人権制限(2023年)

経済分野

仮想通貨の法的位置付け(2022年)、ECサイトの消費税徴収(2021年)、自治体ごとのふるさと納税額(2025年)

国際社会

UNHCRの活動実例選択(2024年)、気候変動枠組条約の締結国比較(2023年)、国別の女性管理職の割合(2025年)

2025年 【1】

次の文章を読んで問いに答えなさい。

日本は資源に乏しいとされていますが、かつてはさまざまな金属が豊富に産出されていました。次の[あ]~[え]は、日本における代表的な金属の歴史について述べたものです。

[あ]弥生時代には日本にこの金属が伝来しましたが、当初、日本にはこの金属を生産する技術がなく、ヤマト政権が朝鮮半島への進出をめざしたのは、この金属を手に入れる目的もあったと考えられています。5~6世紀には日本でもこの金属の生産が始まり、9世紀頃には朝廷が東北地方の統治のために現在の宮城県においた(ア)多賀城の付近で、この金属の生産が盛んに行われました。その後、出雲地方を中心に「たたら」による生産が発展し、鎌倉時代から室町時代にかけて、この金属を用いて作られる刀剣が中国との貿易の重要な輸出品となりました。明治時代に宮営の工場が北九州に建てられるなど政府による工業化が推進されると、たたらによる生産は衰退し、(イ)1923年にたたらによる生産はいったん途絶えました。

問1 下線部(ア)について、多賀城の付近で8世紀後半から9世紀はじめにかけてこの金属の生産が盛んに行われた目的を、20字以内で説明しなさい。

正解 ●●●

問2 下線部(イ)について、これよりも前の日本のできごとを、次のうちからすべて選び年代の古い順に番号で答えなさい。

1. 領事裁判権の廃止を実現した。

2. 女性参政権が認められた。

3. 原敬による本格的な政党内閣が成立した。

4. 満州事変が勃発した。

5. 中国に二十一条の要求を突き付けた。

正解 ●●●

[い](ウ)日本でこの金属が使われだしたのは、紀元前300年頃といわれています。708年には現在の埼玉県からこの金属が献上されたことを記念して、この金属の名称が含まれた( エ )という元号に改められ、この金属を用いて貨幣も作られました。(オ)17世紀末には日本はこの金属の世界一の産出国となり、この金属は長崎貿易の主力品となりました。(カ)1610年に採掘が開始された鉱山は、明治時代に入ると大幅に生産を伸ばし、この金属の生産を支えましたが、19世紀末にはこの鉱山の鉱毒問題が大きな社会問題となりました。日本でのこの金属の産出は高度経済成長期にピークを迎えますが、日本におけるこの金属の鉱山は1994年を最後にすべて閉山し、現在はほかの金属の副産物としてわずかに産出されるのみとなっています。

問3 下線部(ウ)について、日本でこの金属が使われだした頃の、主な使いみちについて説明した文として最も適当なものを、一つ選び番号で答えなさい。

1. 農具として使われた。

2. ナウマンゾウを狩るための道具に使われた。

3. 埴輪の材料として使われた。

4. 祭りの道具として使われた。

正解 ●●●

問4 空らん(エ)にあてはまる語句を、漢字で答えなさい。

正解 ●●●

問5 下線部(オ)について、当時の日本の状況について説明した文として最も適当なものを、一つ選び番号で答えなさい。

ア 牛肉を食べる習慣が、人々の間に浸透していった。

イ 近松門左衛門や井原西鶴の作品が、町人の間の娯楽となっていた。

ウ 民衆が「ええじゃないか」と言いながら踊りまわる騒ぎが流行していた。

エ フェートン号をはじめとする外国船が日本に来航していた。

正解 ●●●

【う]『続日本紀』によると、749年に現在の宮城県で、日本で初めてこの金属が発見されたといわれています。13世紀に中国を訪れたマルコーポーロは、著書の『世界の記述』の中で、日本について(キ)「王の宮殿はこの金属でできている」と述べています。戦国時代には各地でこの鉱山の開発が進み、特に(ク)1601年に発見された鉱山は、まもなく江戸幕府の直轄領に指定され、幕府の重要な収入源となりました。江戸時代未期にヨーロッパ諸国との貿易が始まると、この金属と[え]の金属との交換比率の違いが利用され、この金属が大量に国外に持ち出されました。明治時代以降にはほとんどの鉱山は枯渇し、上記の鉱山も1989年には閉山しました。現在日本でこの金属が産出されるのは、1981年に発見された菱刈鉱山のみとなっています。

[え]『日本書紀』には、674年に対馬国からこの金属が朝廷に献上されたことが記されています。平安時代に編さんされた『延喜式』では、律令制の下での税として、対馬国の( ケ )はこの金属と定められています。16世紀に朝鮮半島から灰吹法という精錬方法が伝わると、この金属の産出量は飛躍的に増え、最盛期には世界の生産量の4分の1から3分の1が日本産であったとされています。(コ)16世紀に開発が進んだ鉱山は当時世界有数の鉱山であり、2007年には世界遺産にも登録されました。17世記後半以降、国内におけるこの鉱山は次第に枯渇していき、現在は菱刈鉱山で[う]の金属の副産物として産出される程度になっています。

かつては豊富な金属産出国であった日本も、多くは採掘され尽くした結果、枯渇して現在に至っています。金属に限らず、石油なども答めて資源は有限であり、いつかは枯渇することを念頭におき、資源の持続可能な利用を進めることが、われわれには求められています。

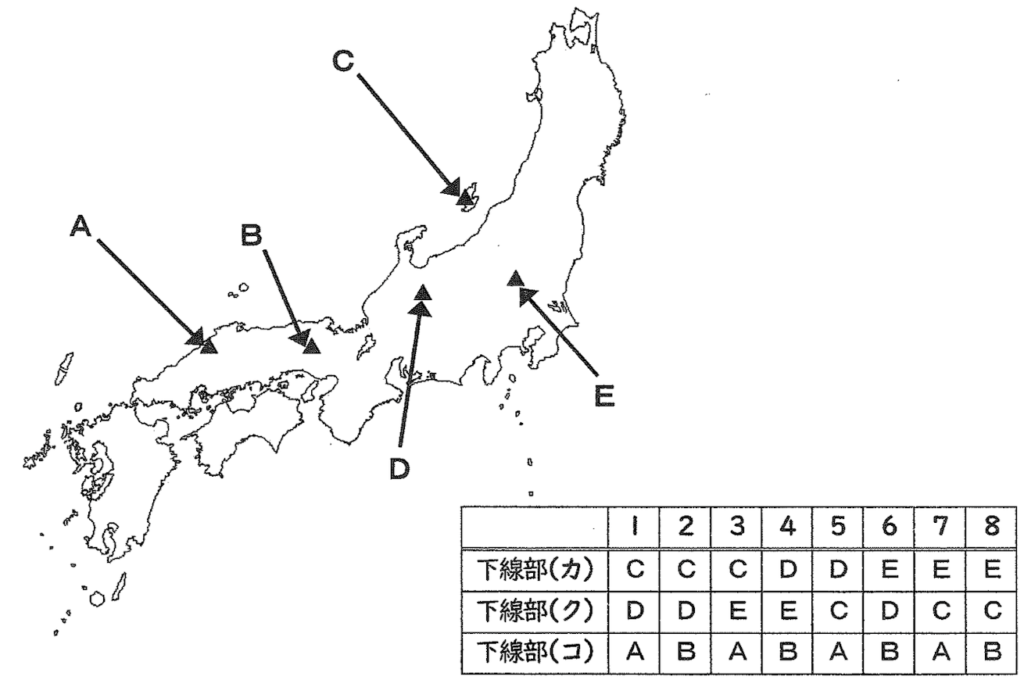

問6 次の図中のA~Eは、下線部(カ)、下線部(ク)、下線部(コ)の鉱山のいずれかの所在地を示したものです。その所在地の組み合わせとして正しいものを、右下の表中の1〜8から一つ選び番号で答えなさい。

正解 ●●●

問7 下線部(キ)について、マルコ=ポーロがそのように述べている理由の一つとして、ある建造物の存在が考えられます。その建造物について説明した文として最も適当なものを、一つ選び番号で答えなさい。

1 足利義満によって建てられた。

2 現在の10円貨に描かれている。

3 現在の岩手県に建てられた。

4 書院造の建造物である。

正解 ●●●

問8 空らん(ケ)にあてはまる語句を、漢字1字で答えなさい。

正解 ●●●

問9 次の表のA~Dは、[あ]~[え]の金属の鉱石の国内産出量について、1940~1990年の間で5年ごとにみたときの、産出量が最大の年と最小の年、および最小の年の産出量を1としたときの最大の年の産出量の割合を示したものです。表中のDの金属として最も適当なものを、一つ選び[あ]〜[え]の記号で答えなさい。

| A | B | C | D | |

| 最大の年 | 1940年 | 1940年 | 1970年 | 1945年 |

| 最小の年 | 1945年 | 1945年 | 1990年 | 1990年 |

| 最小の年を1としたときの最大の年の産出量の割合 | 12.9 | 5.4 | 9.2 | 48.0 |

正解 ●●●