一番下に、公立高校入試のしくみ・公立高校入試の傾向・LINKがあります。

【1】

次の各問に答えなさい。(24点)

問1 図1は、日本のある地点で夜空の星を撮影した写真をもとに、星の動きを線で表したものです。図1は、どの方位の星の動きを表したものか、次のア~ エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア 東 イ 西 ウ 南 エ 北

正解:●●●

問2 図2は、コケ植物であるスギゴケと、シダ植物であるゼンマイをスケッチしたものです。コケ植物とシダ植物に共通する特徴として最も適切なものを、次のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさ い。(3点)

ア 胞子でふえる。

イ 種子でふえる。

ウ 維管束をもつ。

エ 葉、茎、根の区別がある。

正解:●●●

問3 図3は、ヘリウム原子の構造を模式的に表したもので、Aは-の電気をもつ粒子です。Aの名称を、次のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア 陽子

イ 中性子

ウ 電子

エ 原子核

正解:●●●

問4 40gのおもりをつり下げると2.4cmのびるばねがあります。このばねを2本用意し、図4のようにとりつけ、40gのおもりを棒につり下げたとき、ばねののびは何 cmになりますか。次のア〜エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。ただし、棒の 質量は考えないものとします。(3点)

ア 0.6cm イ 11.2cm

ウ 2.4cm エ 4.8cm

正解:●●●

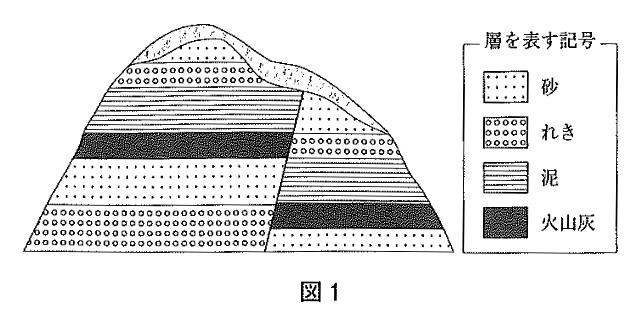

問5 日本付近にみられる梅雨前線や秋雨前線のような、図5のBの記号で表す前線を何といいますか。その名称を書きなさい。(3点)

正解:●●●

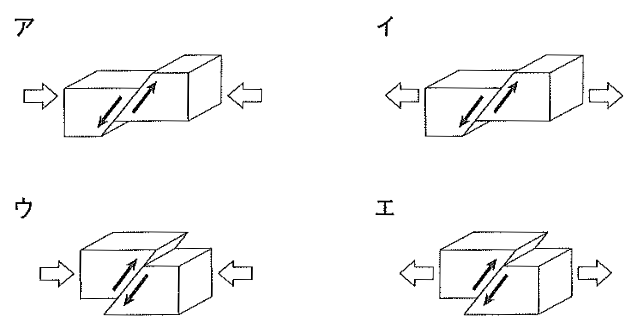

問6 図6は, 熱いやかんにふれて, 無意識に手を引っこめるときの信号の経路を模式的に表したものです。 このように刺激に対して無意識に起こる反応を何といいますか。その名称を書きなさい。(3点)

正解:●●●

問7 図7のような装置で, 少量の水酸化ナトリウムを溶かした水に電流を流したところ, 水素と酸素が発生しました。 このときの水の化学変化を化学反応式で表しなさい。(3点)

正解:●●●

問8 「物体に力がはたらいていないときや, 力がはたらいていてもそれらがつり合っているときは, 静止している物体は静止し続け, 動いている物体は等速直線運動を続ける」という法則を何といいますか。 その名称を書きなさい。(3点)

正解:●●●

【2】

Kさんたちは、大地の変化について、探究的に学習しました。問1~間5に答えなさい。(19点)

(場面)

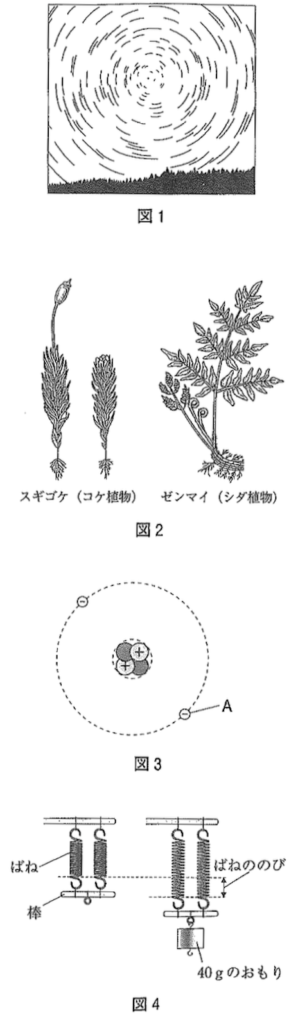

Kさん:学校の近くの露頭に見られる地層のようすを、図1のように模式的に表してみたよ。調べると、図1中の火山灰の層は同じ時代にできたものだとわかったよ。

Yさん:図1中に断層があるけど、何が読みとれるのかな。

Kさん:この断層は、過去にこの場所で地震が起こったことを示していると思うよ。

Yさん:大きな地震が起こると、断層のずれも大きくなりそうだね。

Kさん:そうだね。授業で学んだけど、地震の規模を表すものにマグニチュード、地震のゆれの大きさを表すものにの震度があるんだよね。

Yさん:そうだね。では、地震についてもっと調べてみよう。

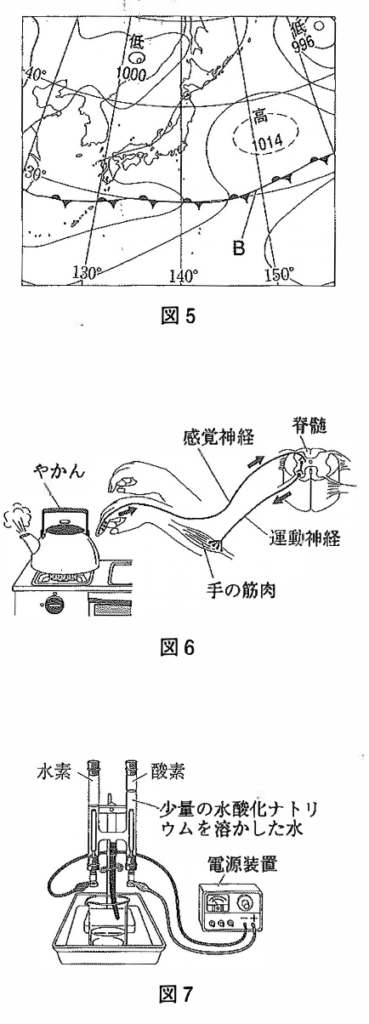

問1 図1の断層ができたときの、地層にはたらいた力の向きと、地層がずれた向きとして最も適切なものを、次のア〜エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。ただし、白矢印は地層にはたらいた力の向きを、黒矢印は地層がずれた向きを表すものとします。(3点)

正解:●●●

問2 下線部①について、次のようにまとめました。( S )( T )にあてはまる数値をそれぞれ書きなさい。(4点)

日本では、地震のゆれの大きさは、人はゆれを感じないが地震計には記録される震度( S )から最大の震度( T )までの10階級で表す。

正解:●●●

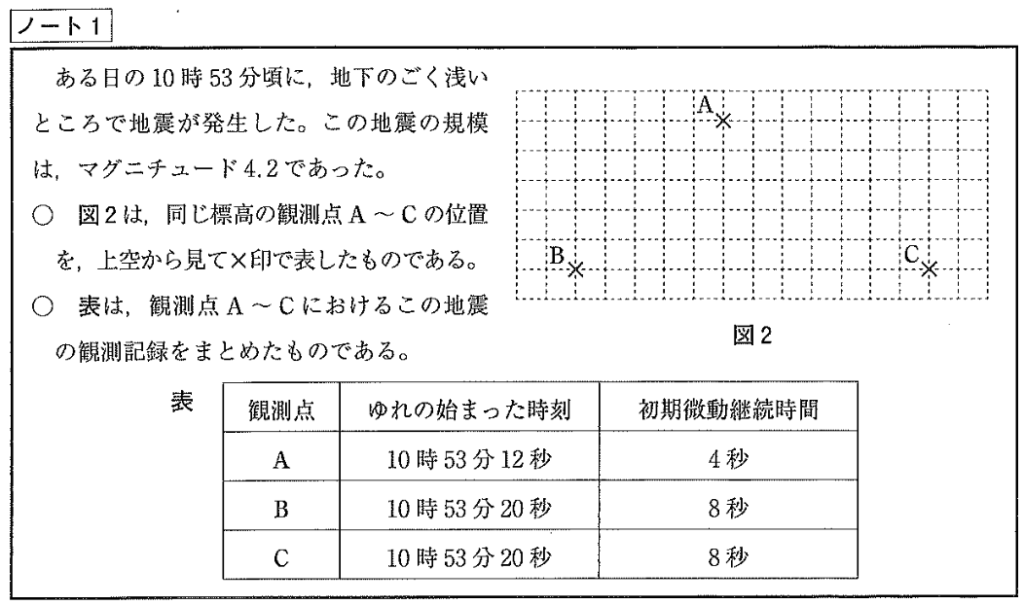

Kさんたちは、地震とプレートについてノートにまとめました。

問3 図2について、発生した地震の震央の位置を表から推定し、解答欄の方眼の交点に⚫︎でかき入れなさい。ただし、震は解答欄の方眼の交点に存在し、地震のゆれが伝わる速さは一定であり、震源の深さは考えないものとします。なお、必要に応じて定規を用いてもかまいません。(4点)

正解:●●●

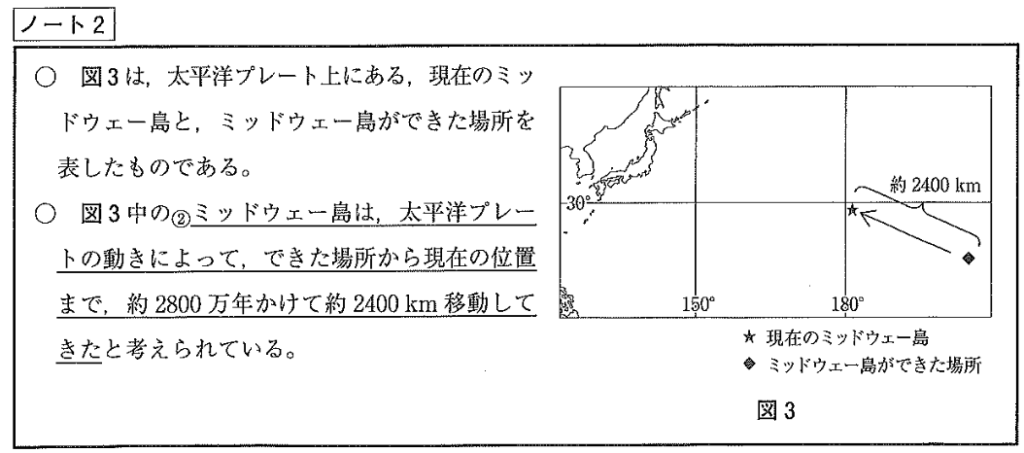

問4 下線部②について、ミッドウェーの1年間あたりの平均の移動距離として最も適切なものを、次のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(4点)

ア 約1.2cm

イ 約8.6cm

ウ 約1.2m

エ 約8.6m

正解:●●●

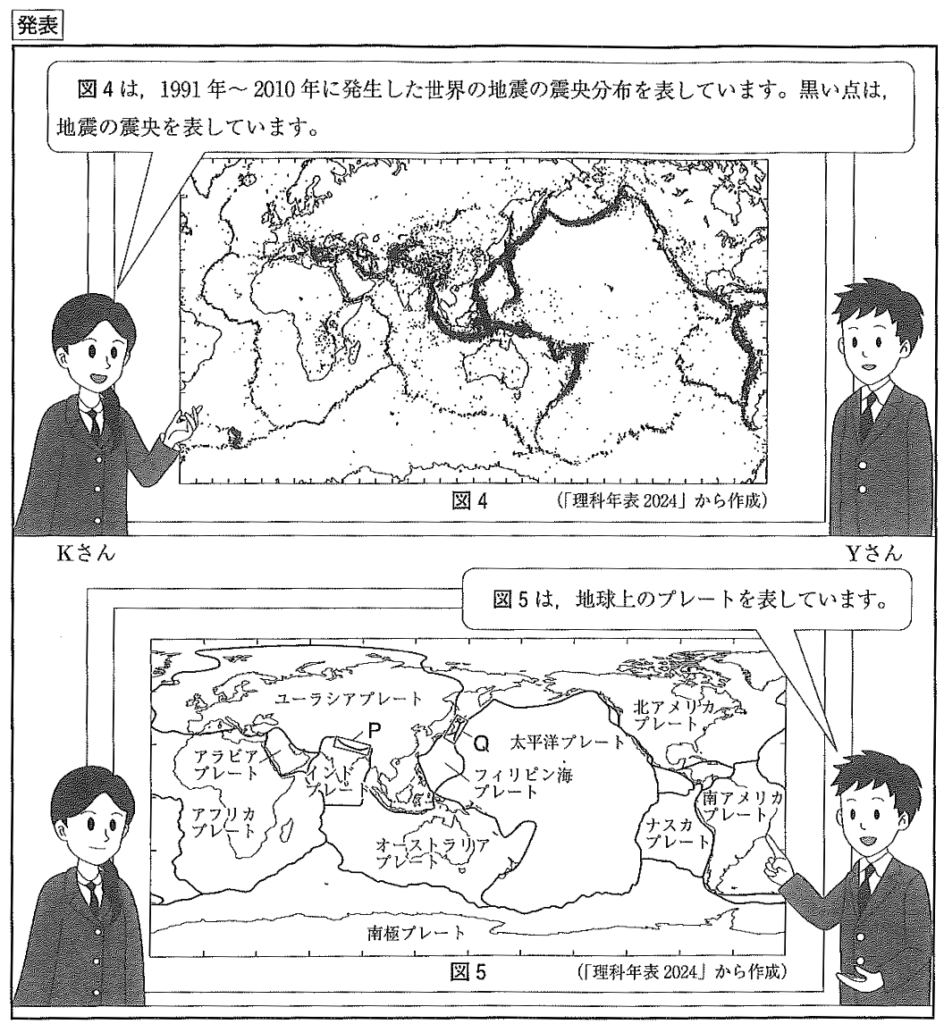

Kさんたちは、世界の地震とプレートについて調べ、発表を行いました。

問5 発表の最後に、図4,図5について次のようにまとめました。( U )にあてはまることばを、プレートという話を使って書きなさい。また、( Ⅰ )( Ⅱ )あてはまる話の組み合わせとして最も適切なものを、下のア〜エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(4点)

図4と5から、世界の地震の震央の多くは( U )ことがわかる。また、図5のPのプレート境界では、大陸プレートどうしの衝突によって( Ⅰ )が形成されており、Qのプレート境界では、海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむことによって( II )が形成されている。

ア I = 山脈、Ⅱ = 海溝 イ I = 大陸棚、Ⅱ = 海溝

ウ I = 山脈、Ⅱ = 海嶺 エ I = 大陸棚、Ⅱ = 海嶺

正解:●●●

【3】

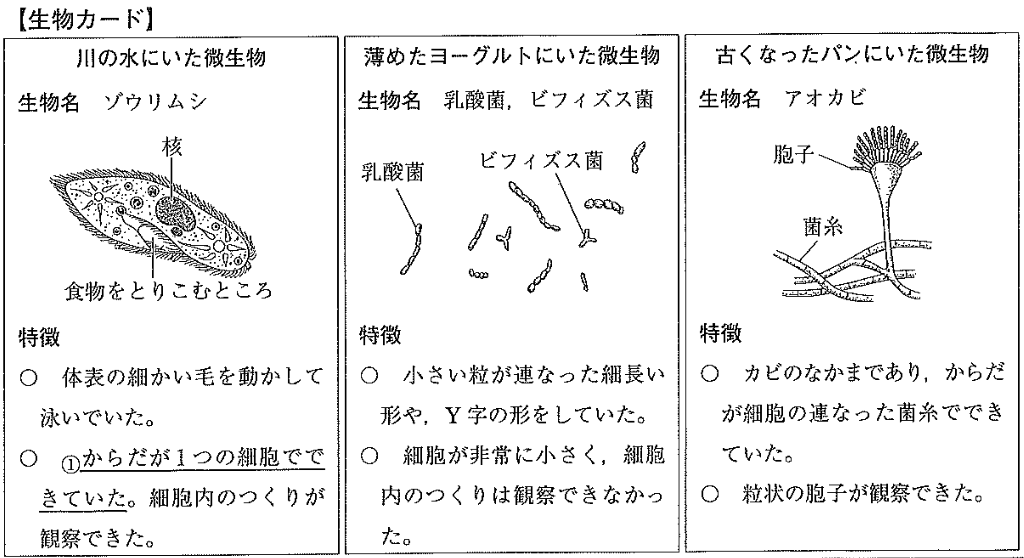

Wさんたちは、微生物について、探究的に学習しました。1~問5に答えなさい。(19点)

(場面)

Wさん:この前、川の中に小さな魚がたくさんいるのを見たけど、川の中には肉眼では見えない微生物もたくさんいると学んだよね。

Oさん:ヨーグルトなどの身近な食品の中にも微生物がいるみたいだよ。顕微鏡を使えばいろいろな微生物を観察できそうだね。

Wさん:そうだね。さっそく試料を集めて観察しよう。

(観察)

【目的】

身の回りに存在する微生物を観察し、その特徴を記録する。

【方法】

[1] 川の水、薄めたヨーグルト、古くなったパンを用意した。

[2] それぞれのプレパラートをつくり、顕微鏡で観察した。

[3] 観察したものについて、それぞれの特徴を生物カードにまとめた。

問1 下線部①について、からだが1つの細胞でできている生物を何というか、書きなさい。(3点)

正解:●●●

問2 【生物カード】中の,乳酸菌、ビフィズス菌、アオカビの分類として最も適切なものを、次のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(4点)

ア 乳酸菌、ビフィズス菌、アオカビはすべて細菌類に属する。

イ 乳酸菌、ビワイズス菌、アオカビはすべて菌類に属する。

ウ 乳酸菌とビフィズス菌は菌類、アオカビは細菌類に属する。

エ 乳酸菌とビフィズス菌は細菌類、アオカビは菌類に属する。

正解:●●●

Wさんたちは、生態系において微生物が分解者とよばれることを知り、次の実験を行いました。

(実験)

(課題)

微生物は有機物を分解するのだろうか。また、どのような場所に微生物が多く存在するのだろうか。

【方法】

[1] ある川において、地点Iと地点Iの水をそれぞれ採取した。

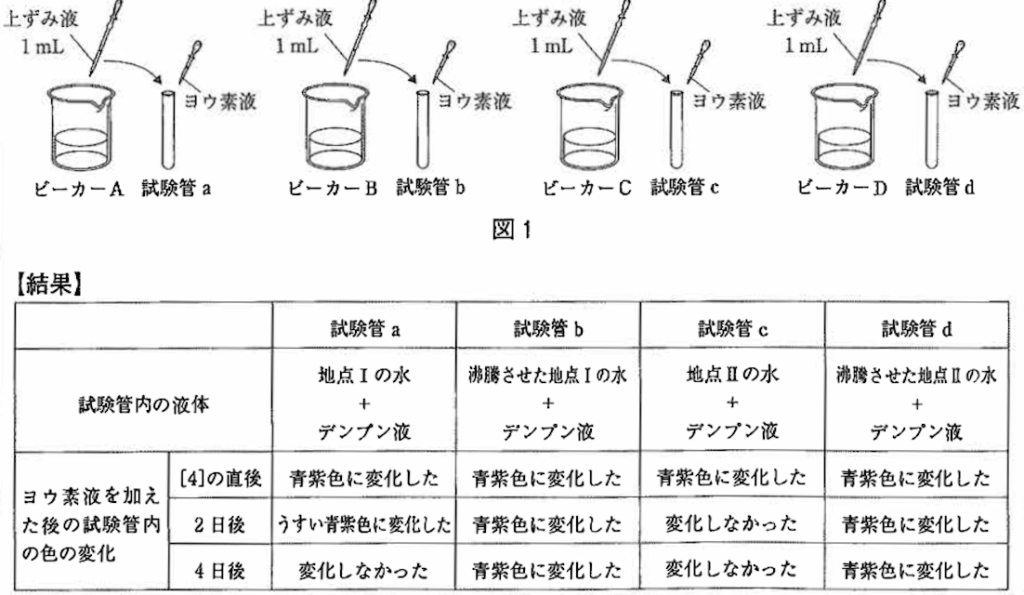

[2] 地点Iの水をビーカーA、Bに、地点Iの水をビーカーG,Dに100mLずつ入れた。

[3] ②ビーカーB,Dを加熱し沸騰させた後、室温まで冷ました。

[4] ビーカー A~Dにデンプン液を同量ずつ加えた。

[5] 試験管a~dを用意し、図1のように、試験管aにはビーカーA、試験管bにはビーカーB、試験管cにはビーカーC,試験管dにはビーカーDの上ずみ液を1mLずつ入れ、各試験管にヨウ素液を1滴ずつ加え、魚の変化を観察した。

[6] ③ビーカーA~Dの口をアルミニウムはくで覆い、室温に保った。

[7] 2日後、4日後に、それぞれ新たに[5]と同じ操作を行った。

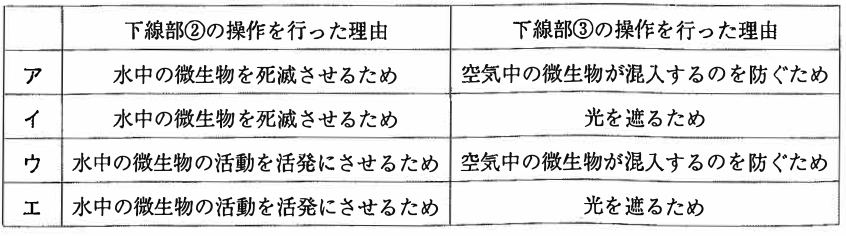

問3 下線部②,③の操作を行った理由の組み合わせとして最も適切なものを、次のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(4点)

正解:●●●

問 4 実験の【結果】について、次のようにまとめました。( X )( Y )にあてはまる語の組み合わせとして最も適切なものを、下のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(4点)

試験管aと試験管bの比較、試験管c試験管dの比較から、微生物は有機物であるデンプンを分解することがわかる。また、試験管aと試験管cの比較から、試験管cのデンプンの方が分解されるのが( X )ことがわかる。このことから、地点1よりも、地点Iの水に含まれる微生物の数の方が( Y )と考えられる。微生物の数に違いがある理由は、地点Iと比較して、地点Ⅱの水には生物の死がいやふん、生活排水などに由来する有機物が多く含まれていたためであると考えられる。

ア X = 速い、Y = 少ない イ X = 遅い、Y = 少ない

ウ X = 速い、Y = 多い エ X = 遅い、Y = 多い

正解:●●●

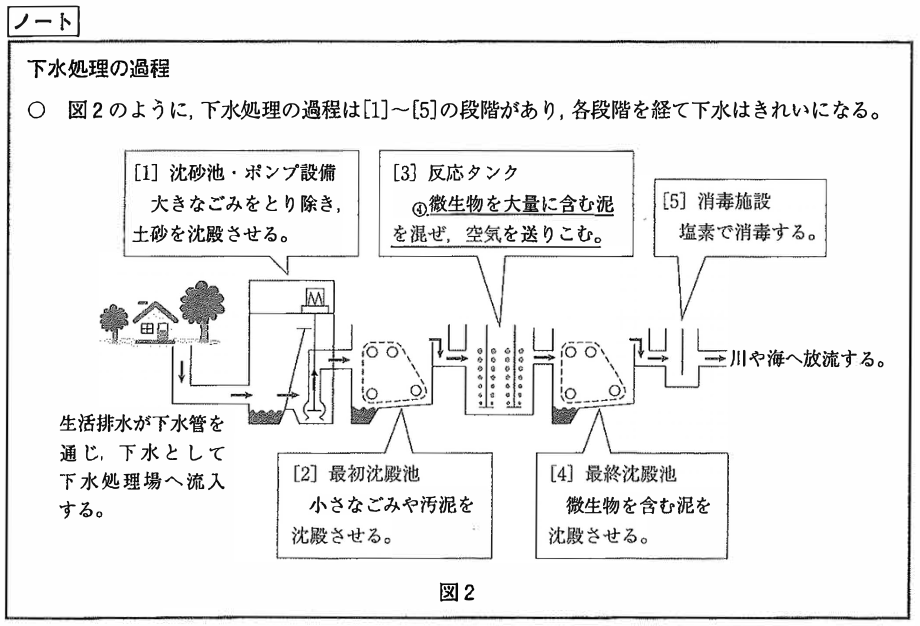

Wさんたちは、ある下水処理場で生活排水の処理に微生物が利用されていることを知り、調べたことをノートにまとめました。

問5 下線部④について、[3]の段階ではどのように下水を処理しているのかを調べ、次のようにまとめました。( Z )にあてはまることばを、空気中という話を使って書きなさい。(4点)

[3]の段階では、微生物の呼吸を利用して下水を処理している。具体的には、微生物が下水中のそれである有機物を( Z )にまで分解している。

正解:●●●

【4】

ひさんたちは、密度について、探究的に学習しました。問1~問5に答えなさい。(19点)

(場面1)

Uさん:この前ミニトマトを洗っていたら、ほとんどは水に沈んだけど、浮いたものがあったんだ。

Jさん:不思議だね。何が違うんだろう。

Uさん:水に浮くか沈むかは密度が関係しているみたいだよ。熱したミニトマトは、ブドウ糖。果糖、アミノ酸などが多く含まれていて密度が大きくなると聞いたことがあるよ。

Jさん:そうなんだ。ミニトマトをいくつか用意して、水への浮き沈みと密度の関係を調べてみよう。

(実験1)

(課題1)

ミニトマトの水への浮き沈みと密度にはどのような関係があるのだろうか。

【方法1】

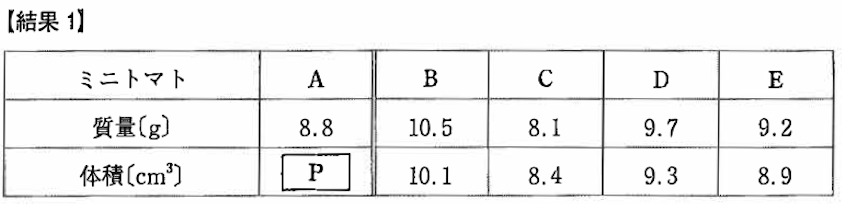

[1] ミニトマトA~Eの質量を、それぞれ電子てんびんではかった。

[2] メスシリンダーに水を50.0㎤入れた。

[3]ミニトマトA~Eを、1つずつ[2]のメスシリンダーに静かに入れ、体積をはかった。水に浮くものについては、細い針金で押さえて水に沈め、体積をはかった。

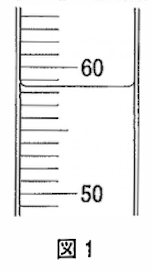

問1 ミニトマトAをメスシリンダーに入れたとき、メスシリンダー内の水面は図1のようになりました。図1の目盛りを読みとり、ミニトマトAの体積を求め、( P )にあてはまる数値を書きなさい。(4点)

正解:●●●

問2 【結果1】について、ミニトマトB〜Eのうち、水に浮いたものを一つ選び、その記号を書きなさい。また、そのミニトマトの密度を、小数第3位を四捨五入して小数第2位まで求めなさい。ただし、水の密度は1.00g/cm”とします。(4点)

正解:●●●

(場面2)

Uさん:もう一つ気づいたことがあるよ。レジ袋とミニトマトの容器を、ボウルにたまっていた水の中に入れたら、レジ袋は水に浮いて、ミニトマトの容器は沈んだんだ。

Jさん:レジ袋もミニトマトの容器も①プラスチックだよね。プラスチックの種類によって密度が異なるのかな。色々な種類のプラスチックを集めて確かめてみようよ。

(実験2)

(課題2)

プラスチックの種類によって密度が異なるのだろうか。

【方法2】

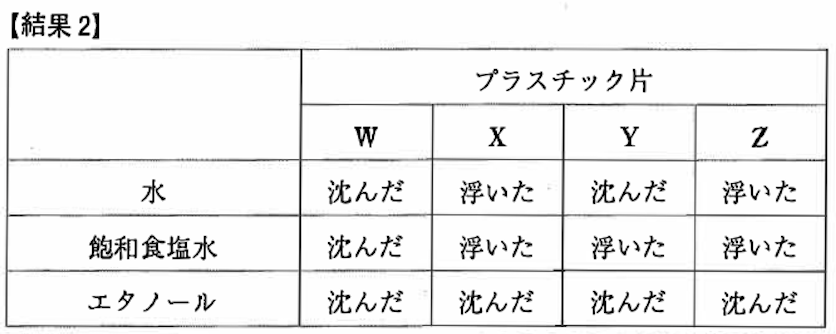

[1] 4種類のプラスチック片(10mm四方)W~Zを用意した。

[2] 水を入れたビーカーを用意し、図2のように、プラスチック片をピンセットではさみ、1つずつ水中に入れて静かにはなした。

[3] W〜Zについて、浮くか沈むかを観察した。

[4] 水を、飽和食塩水、エタノールにかえて、それぞれ[2],[3]と同様の操作を行った。

問3 下線部①について述べた文として誤っているものを、次のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア プラスチックは成形や加工ができる。

イ プラスチックは人工的につくられた無機物である。

ウ 電気を通さないプラスチックは導線の被後に使われている。

エ プラスチックは種類によって燃え方が異なる。

正解:●●●

問 4 【結果2]について述べた文として正しいものを、次のアーオの中からすべて選び、その記号を書きなさい。ただし、水の密度は1.00g/㎤、飽和食塩水の密度は1.19g/㎤、エタノールの密度は 0.79g/㎤とします。(4点)

ア WとYのどちらの密度が大きいかは判断できない。

イ Xとてのどちらの密度が大きいかは判断できない。

ウ Yの密度は1.00g/㎤より大きく、1.19g/㎤より小さい。

エ W~Zの密度はすべて1.19g/㎤より小さい。

オ W~Zのうち密度が最も小さいものはWである。

正解:●●●

(場面3)

Jさん:実験2」から、プラスチックの種類によって密度が異なることがわかったね。

Uさん:そうだね。密度は、物質の状態や温度によっても変わるんだよ。

Jさん:身近な物質である水は、他の物質と比較して、密度に関して特別な性質があると聞いたよ。

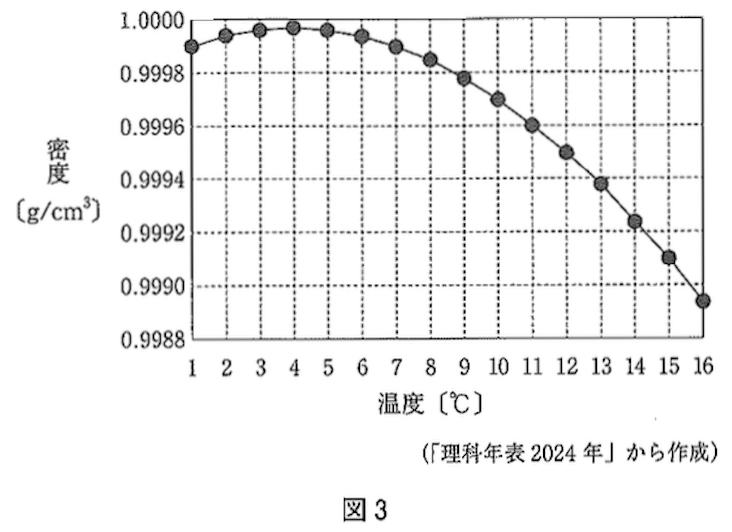

Uさん:そうだね。図3は、液体の水について、温度と密度の関係を表したものだよ。気温が0°C以下になるような地域でも、水の性質が関係して、②ある程度の深さがある湖では真冬でもすべての水が凍ることはないみたいだよ。

Jさん:ということは、真冬でも水中の生物は生きていけそうだね。

問5 下線部②の理由を、水の密度の観点から、図3をふまえてのようにまとめました。( Ⅰ )( Ⅱ )にあてはまる語の組み合わせとして最も適切なものを、下のア〜エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。また。( Q )にあてはまることばを、冷たい空気という語を使って書きなさい。(4点)

ある湖では、真冬になると水面から冷やされ、OCになると水面から凍り始める。氷は、液体の水よりも密度がので水に浮く。水面が氷で覆われると、氷の下にある水は( Ⅰ )ので、冷えにくくなる。一方、湖の底の方には、密度が( Ⅱ )である約4℃の水が存在することになるので、湖の底の方の水は凍っていないと考えられる。

ア I = 大きい、II = 最小 イ I = 大きい、II = 最大

ウ I = 小さい、II = 最小 エ I = 小さい、II = 最大

正解:●●●

【5】

Mさんは、電流と磁界について、探究的に学習しました。問1~間5に答えなさい。(19点)

(実験)

(課題)

コイルに電流を流すと、コイルのまわりにどのような磁界ができるのだろうか。

【方法】

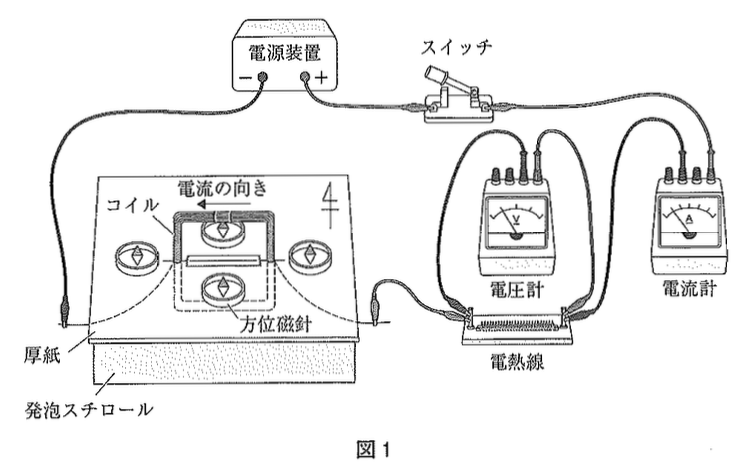

[1] 発泡スチロールで支えた厚紙の中央にコイルを差しこんで、図1のような回路をつくり、厚紙の上に方位磁針を置いた。

[2] スイッチを入れて図1の回路に電流を流し、①電流計。電圧計の値を読みとり、②方位磁針がさす向きをべた。

問1 下線部①について、電流計は300mA、電圧計は3.0Vを示しました。図1の回路で使われている電熱線の抵抗の大きさは何のか、求めなさい。(4点)

正解:●●●

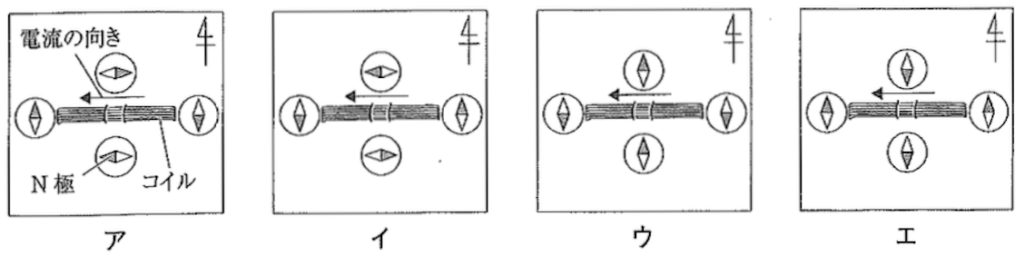

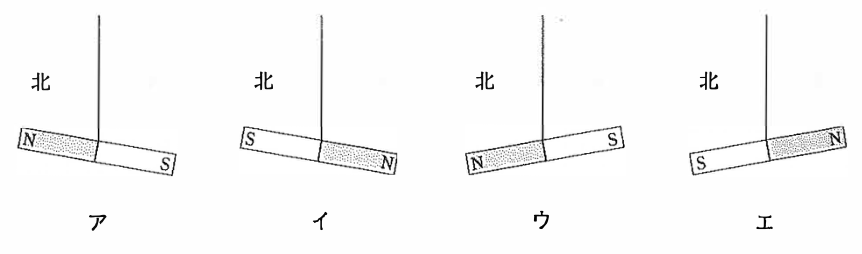

問2 下線部②について、真上から見たときの方位磁針のさす向きとして最も適切なものを、次のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(4点)

正解:●●●

(場面1)

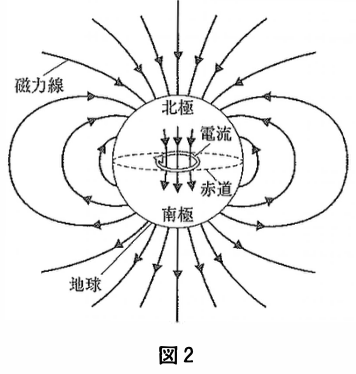

Mさん:そういえば、地球のまわりにも磁界があると学びました。なぜ磁界ができるのでしょうか。

先生:そうですね。まだわからないことも多いのですが、模式的に表した図2のように、地球の内部にある液体の金属が動くことによって電流が発生し、磁界ができるという説があります。

Mさん:そうなんですね。図2では、③コイルに電流を流したときにできる磁界と同じようなものが地球のまわりにできているということでしょうか。

先生:そうですね。図2の④地球のまわりの磁界のようすを見ると、磁力線が南半球から出て北半球に入っていることがわかりますね。

Mさん:だから、方位磁針や磁石を使って方位を調べることができるんですね。

問3 下線部③について、電流がつくる磁界の説明として誤っているものを、次のア~エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア 電流の向きを逆にすると、磁界の向きも逆になる。

イ 電流を流す導線に近いところほど磁界が強い。

ウ 電流の大きさが変化しても、磁界の強さは変わらない。

エ 磁力線は枝分かれしたり、交わったりしない。

正解:●●●

問4 下線部④について、次のようにまとめました。( X )にあてはまることばを、磁力線という語を使って書きなさい。(4点)

地球のまわりの磁界は、コイルに電流を流したときにできる磁界や、磁石のまわりの破界のようすと似ており、同様に考えることができる。図2から、赤道付近よりも北極付近や南極付近の方が( X )ことがわかり、地球のまわりの磁界の強さや磁力は、北極付近や南極付近では強く、赤道付近では弱いと考えられる。

正解:●●●

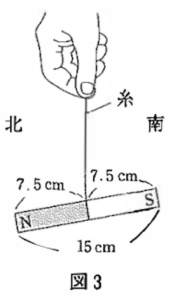

Mさん:図3のように、重さにかたよりのない棒磁石の中心に糸をつけてつり下げ、方位を調べたとき、N極が北を向きました。でも、中心に糸をつけているのに、真横から見ると棒磁石が水平にならずN極が下がってしまいます。

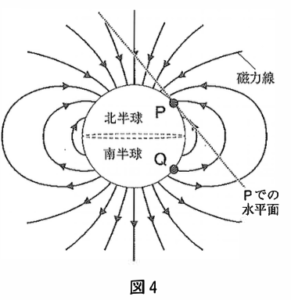

先生:いいことに気づきましたね。私たちは北半球の日本にいるので、模式的に表すと、図4のPの位置で図3の実験を行っていることになります。Pの位置では磁力線が水平面に平行ではないことがわかります。

Mさん:方位磁針や磁石は磁力線にそって 向きを変える性質がありました。 だから, 図3で棒磁石が水平にならずN極が下がってしまうんですね。

先 生:そうですね。 それでは, ⑤南半球のQの位置で同じように棒磁石を使って方位を調べるとどのようになるのか, 図4をもとに考えてみましょう。

問5 下線部⑤について, 図4のQの位置で棒磁石を使って方位を調べたとき, 静止した棒磁石はどのようになると考えられますか。 最も適切なものを, 次のア~ 工の中から一つ選び, その記号を書きなさい。(4点)

正解:●●●

埼玉県教育委員会のホームページより、最新の情報が得られます。必要に応じて、見るようにしましょう!