最後に、傾向と対策・高校入試のしくみなどへのLINKがあります。

1

次の(1)~(4)の問いに答えなさい。

(1) 放射線は、医療や農業、工業など多くの分野で利用されている。ドイツのレントゲンが発見した放射線として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その号を答えなさい。

ア 電波 イ 赤外線 ウ 紫外線 エ X線

正解:●●●

(2) 次の文章中の(x)、(y) にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、あとのア〜エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

酸化鉄は、鉄と(x)が結びつく化学変化(化学反応)でできた物質である。この化学変化は、(y)反応であり、身近なところで利用されている。

ア x:酸素 y:発熱

イ x:酸素 y:吸熱

ウ x:二酸化炭素 y:発熱

エ x:二酸化炭素 y:吸熱

正解:●●●

(3) 全ての生物は、細胞の中に遺伝子をもっている。遺伝子の本体である物質として最も適当なものを、次のア〜エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア BTB イ DNA ウ 形質 エ 染色体

正解:●●●

(4) ある地層の石灰岩の層に、サンゴ礁をつくるサンゴの化石が含まれていた。この石灰岩の層が堆積した当時の環境として最も適当なものを、次のア〜エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 浅くて冷たい海 イ 浅くてあたたかい海 ウ 深くて冷たい海 エ 深くてあたたかい海

正解:●●●

2

SさんとTさんは、現在、地球上に生息している動物を分類しました。これに関する先生との会話文を読んで、あとの(1)〜(4)の問いに答えなさい。

先生:これから、次のルールで動物の分類をしましょう。

ルール

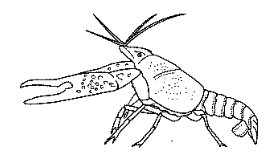

① 出題者は、解答者から見えないように、図1のような動物の名前とスケッチが書かれたカードを手に持ち、動物の特徴を確認する。

② 解答者は、「はい」または「いいえ」で答えることができる質問を出題者に出して、その答えから、カードに書かれた動物のグループを予想する。

③ ②を何度か繰り返し、解答者はカードに書かれた動物のグループを解答する。

Tさん:私が出題者、Sさんは解答者で始めましょう。私は図1のカードを確認します。Sさんは、私に質問をして、図1のカードに書かれた動物のグループを解答してください。

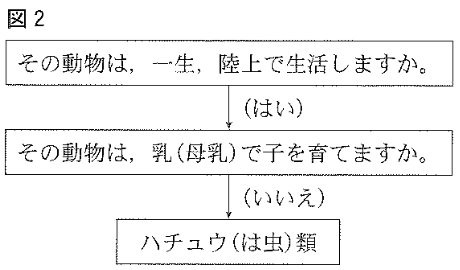

Sさん:わかりました。それでは、質問をします。その動物は、一生、陸上で生活しますか。

Tさん:はい。

Sさん:その動物は、乳(母乳)で子を育てますか。

Tさん:いいえ。

Sさん:わかりました。その動物は、ハチュウ(は虫)類です。

Tさん:違います。

先生:解答が違うときは、その理由を考えることも大切です。2人のやりとりを図2のように表しました。はじめに、その動物が無セキツイ(無脊椎)動物である可能性を確かめていませんね。

Sさん:そうですね。その動物がセキツイ(脊椎)動物だと思いこんでいました。それでは、その動物に背骨はありますか

Tさん:いいえ。

Sさん:無セキツイ動物であることがわかりました。さらに続けて、その動物は、(o)をもち、体やあしに(p)がありますか。

Tさん:はい。

Sさん:これで節足動物であることがわかりました。

先生:そうですね。では、節足動物のどのグループなのかをさらに考えてみましょう。

(1) 会話文中の下線部に関連して、一生、水中で生活するセキツイ(脊椎)動物のグループとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 魚類 イ 両生類 ウ 鳥類 エ 哺乳類

正解:●●●

(2) 会話文中の(o)、(p)にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア o:外骨格 p:節 イ o:外とう膜 p:節

ウ o:外骨格 p:筋肉 エ o:外とう膜 p:筋肉

正解:●●●

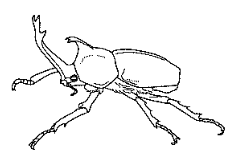

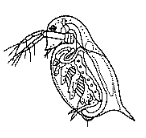

(3) 図1のトノサマバッタは、節足動物の中の昆虫類に分類される。昆虫類に分類される動物として適当なものを、次のア〜カのうちから全て選び、その符号を答えなさい。

ア アサリ

イ セイヨウミツバチ

ウ オカダンゴムシ

エ アメリカザリガニ

オ カブトムシ

カ ミジンコ

正解:●●●

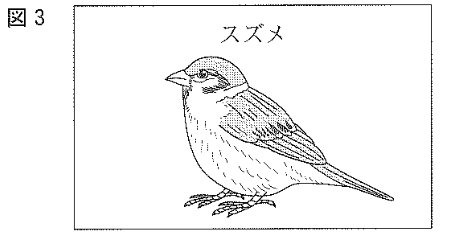

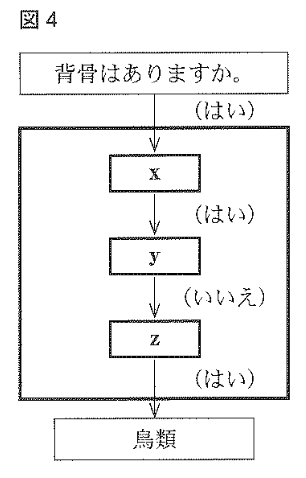

(4) 先生の確認のもと、SさんとTさんは同様の取り組みをして、次の図3のカードのスズメを鳥類に分類した。Sさんと食さんの質問と答えのやりとりを図4のように表したとき、図4の(x)〜(z)に入る質問として適当なものを、あとのア〜カのうちからそれそれ一つずつ選び、その符号を答えなさい。ただし、それぞれの質問の答えにあてはまる動物のグループの数は、(x)、(y)、(z)の順に減っていくこととする。

ア 体は羽毛におおわれていますか。

イ 体は湿った皮膚におおわれていますか。

ウ ー生、肺で呼吸していますか。

エ 一生、えらで呼吸していますか。

オ 胎生ですか。

カ 殻のある卵を産みますか。

正解:●●●

3

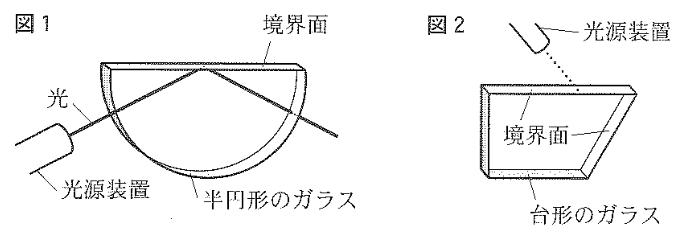

光の進み方を調べるため、次の実験1,2を行いました。これに関して、あとの(1)〜(4)の問いに答えなさい。

実験1

光源装置から出した光を半円形のガラスと台形のガラスに当てた。図1のように、半円形のガラスに光を通し、境界面への光の入射角が、ある範囲の角度のとき、a光が境界面で全反射した。また、図2の点線を通るように、台形のガラスに光を当てた。その結果、b光は境界面を通り抜けた。

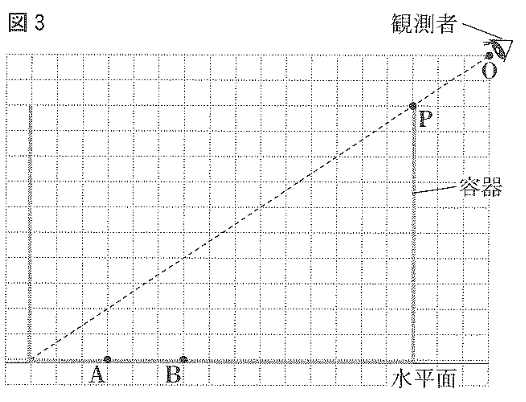

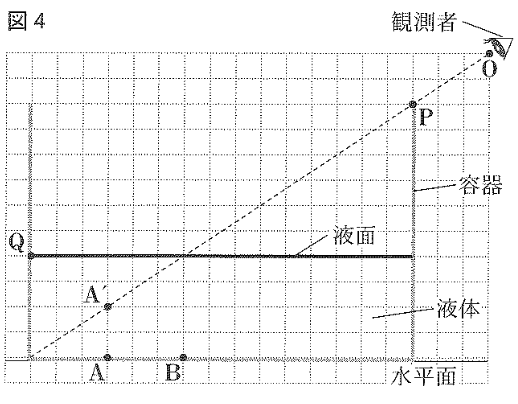

実験2

① 図3のように,水平前に置いた容器の底の点A、点Bに、それぞれ小さな物体を置き、観測者が点Oの位置から点Pの方向を見続けたままの状態で、容器に無色透明な液体を静かに入れていった。ただし、図3中の点A、点B、点O,点Pは、水平面に垂直な同じ平面上にあるものとする。

② 図4のように、容器に入れた液体の液面が点Qの位置まできたとき、点Oの位置から点Pの方向に、点Aに置いた小さな物体が見えた(直線OP上の点A’にあるように見えた。)。

③ さらに液体を入れていくと、液面がある位置まできた。そのとき、点Oの位置から点Pの方向に、点Bに置いた小さな物体が見えた。

(1) 実験1の下線部aについて、全反射の例として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 厚いガラスを通して棒を見ると、棒が実際の位置からずれて見えた。

イ 曲がった光ファイバーの一方の端から入射した光が、もう一方の端まで進んだ。

ウ プリズムを通った白色光が、いろいろな色の光に分かれた。

エ 虫めがねを通してものを見ると、ものが大きく見えた。

正解:●●●

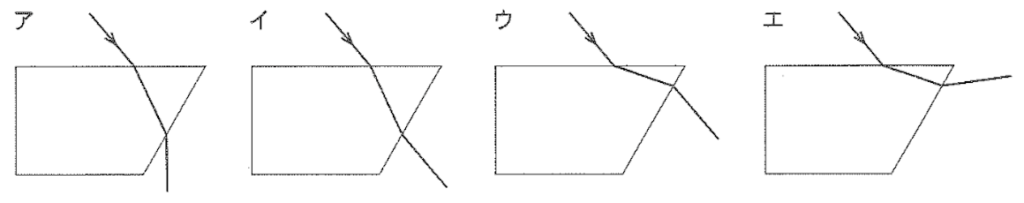

(2) 実験1の下線部bについて、台形のガラスに入射し,台形のガラスの外に通り抜けた光の道すじを表したものとして最も適当なものを、次のア〜エのうちからつ選び、その符号を答えなさい。なお、矢印は、光の道すじと進む方向を表したものである。

正解:●●●

(3) 次の文は、実験2の②について説明したものである。文中の(x)にあてはまるものとして最も適当なものを、あとのア〜カのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

図4で、点Oの位置から点Pの方向に、点Aに置いた小さな物体が見えたのは、点Aに置いた小さな物体で乱反射した光が、液体と空気の境界で屈折するときに、(x)となるため、その光の一部が目に届いたからである。

ア 入射角 > 屈折角 イ 入射角 = 屈折角 ウ 入射角 < 屈折角

エ 入射角 > 反射角 オ 入射角 > 反射角 カ 入射角 > 反射角

正解:●●●

(4) 実験2の③について、点Oの位置から点Pの方向に、点Bに置いた小さな物体が見えたとき、液面を表す線と、点Bの位置から点Oに達するまでの光の道すじと進む方向を、解答用紙の図中に書きなさい。ただし、液面を表す線は図4のように実線で示し、光の道すじと進む方向は矢印で示すこと。なお、実験2で容器に入れた液体は全て同じものである。また、容器の底に置いた小さな物体は、点として考えること。

正解:ここをクリック

4

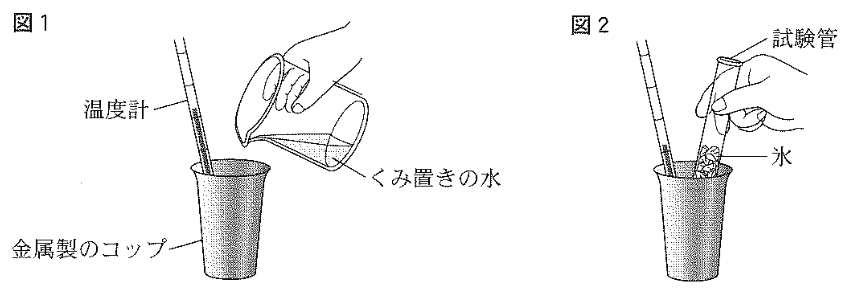

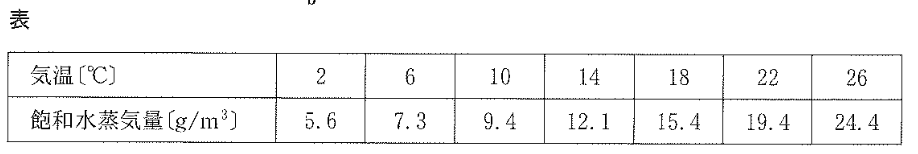

空気中の水蒸気について調べるため、空気の出入りのない実験室で次の実験1、2を行いました。これに関して、あとの(1)~(4)の問いに答えなさい。ただし、コップの中の水温は、コップの表面付近の空気の温度と等しいものとします。なお、この実験室内の空気の体積は30.0mm※であり、表はそれぞれの気温に対する範和水蒸気量を表しています。

実験1

① 図1のように、くみ置きの水を金属製のコップに入れ、しばらく放置した。

② 室温とコップの中の水温をそれぞれ定すると、どちらも22°Cであった。

③ 図2のように、コップの水の中に氷が入った試験管を入れ、試験管をゆっくり動かしながら水温を下げていった。

④しばらくすると。aコップの表面がくもり始めた。このときの水温を測定すると、水温は10°Cであった。

⑤ そのまま試験管を動かし続け、水温が6°Cのときには、コップの表面にたくさんの水滴がついていた。

実験2

次の日、実験1と同じ実験室内で、室温を 26°Cに保ったまま、水蒸気を放出する加湿器を設置し、数時間使用したところ、b実験室内の温度は、25.0%から50.0%に変化した。

(1) 実験1の下線部aについて、水蒸気が水に変化する現象の例として適当でないものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 風のない雨上がりの早朝に、霧が発生する。

イ 冷蔵庫から出した飲み物入りペットボトルの表面がくもる。

ウ 晴れた日に道路が乾いて、水たまりがなくなる。

エ やかんの口から出た水蒸気が、白い湯気になる

正解:●●●

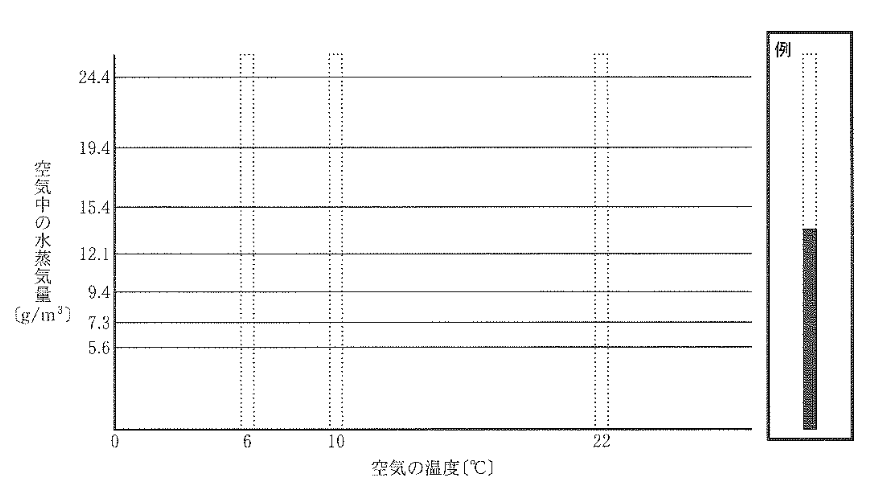

(2) 実験1の、コップの表面付近の空気について、空気の温度が6°C,10°C,22°Cのときの、空気中の水蒸気量[g/㎥]を示す棒グラフを解答用紙の図中に、下の例のように塗りつぶして書きなさい。ただし、実験1の④で測定した水温を露点として、表をもとに答えなさい。

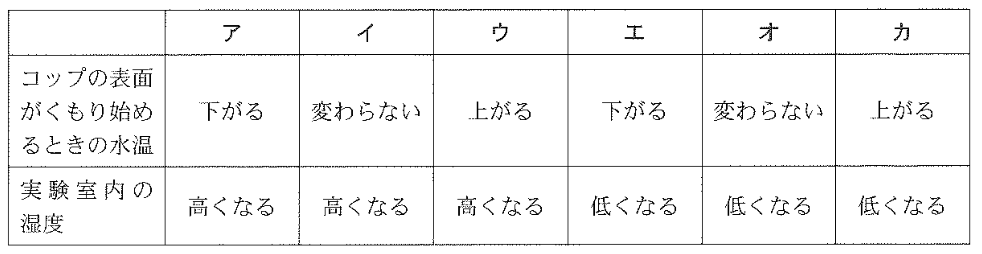

正解:ここをクリック

(3) 実験1において、室温が24°Cであった場合、コップの表面がくもり始めるときの水温とそのときの実験室内の湿度は、室温が22°Cのときと比べてどうなるか、最も適当な組み合わせを次のア〜力のうちから一つ選び、その符号を答えなさい。ただし、実験室内の空気中の水蒸気量は室温が22°Cのときと同じものとする。

正解:●●●

(4) 実験2の下線部bについて、このとき、加湿器から実験室内に放出された水蒸気量は何gか、表をもとに答えなさい。ただし、加湿器から実験案内に放出された水蒸気は、全て水蒸気として、実験室全体の空気の中にかたよりなく答まれており、実験2で使用した加湿器以外に実験室内の空気中の水蒸気量を変化させるものはないものとする。

正解:●●●

5

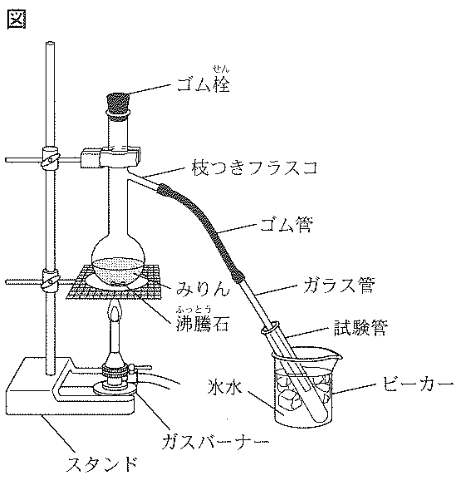

SさんとTさんは、みりんに答まれている物質を分離するため、次の実験を行いました。これに関する先生との会話文を読んで、あとの(1)~(4)の問いに答えなさい。

実験

① 図のように、エタノールと水が含まれるみりん23gと、沸騰石を枝つきフラスコに入れて、弱火で加熱した。

② 4本の試験管A〜Dの順に、ガラス管の先から出てくる液体を2cmずつ集めた。

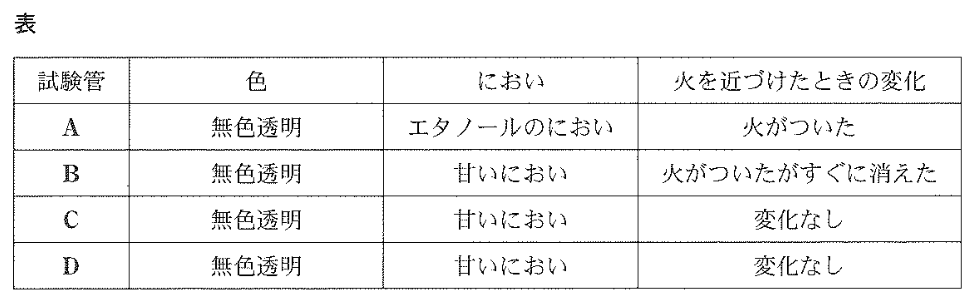

③ 試験管に集めた液体が冷えたあと、色やにおいを調べた。また、蒸発量に移して火を近づけたときの変化を調べた。

④ 表は、実験の結果をまとめたものである。

Sさん:蒸留では、物質の(x)の違いを利用して液体の(y)から目的の物質を分けて取り出すことができるのですね。

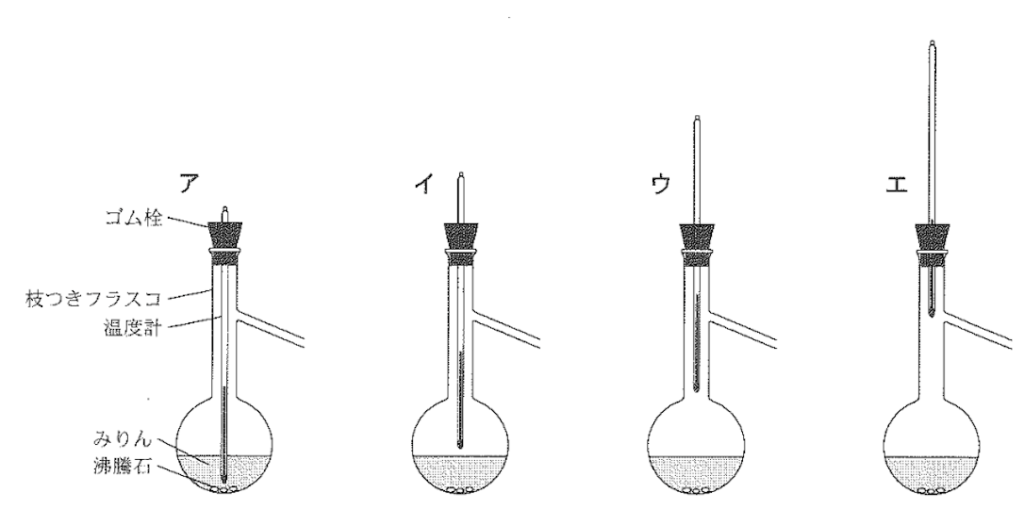

先生:そうです。a図の装置に温度計をとりつけると液体を集めるときに出てくる蒸気(気体)の温度を測定することができます。

Tさん:実験で使用したみりんには,エタノールがどれくらい含まれていたのでしょうか。

先生:b今回,実験で使用したみりんに含まれるエタノールの質量パーセント濃度は10.4%でした。なお、みりんには、エタノールと水以外に、糖やアミノ酸なども含まれています。

(1) 会話文中の(x)、(y)にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア x:沸点 y:化合物 イ x:沸点 y:混合物

ウ x:密度 y:化合物 エ x:密度 y:混合物

正解:●●●

(2) 下線部aについて、温度計を正しくとりつけた模式図として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

正解:●●●

(3) 実験の結果について述べた文として最も適当なものを、次のア〜エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 試験管Aに集めた液体は、エタノールを含んでいなかった。

イ 試験管Bに集めた液体は、試験管Aよりもエタノールの濃度が低かった。

ウ 試験管Cに集めた液体は、水以外含んでいなかった。

エ 試験管Dに集めた液体は、試験等Aよりもエタノールの濃度が高かった。

正解:●●●

(4) 下線部bについて、実験で使用したみりん23gに含まれるエタノールの質量は何gか、小数第2位を四捨五入して小数第1位まで答えなさい。

正解:●●●

6

太陽の1日の動きと太陽から受ける光の量を調べるため、ある年の夏室の日に、地点A(東経140.0度、北緯36.0度)において、次の観測と実験を行いました。これに関して、あとの(1)~(4)の問いに答えなさい。なお,地球は、公転面に垂直な方向に対して地軸を23.4度備けたまま公転しているものとします。

観測

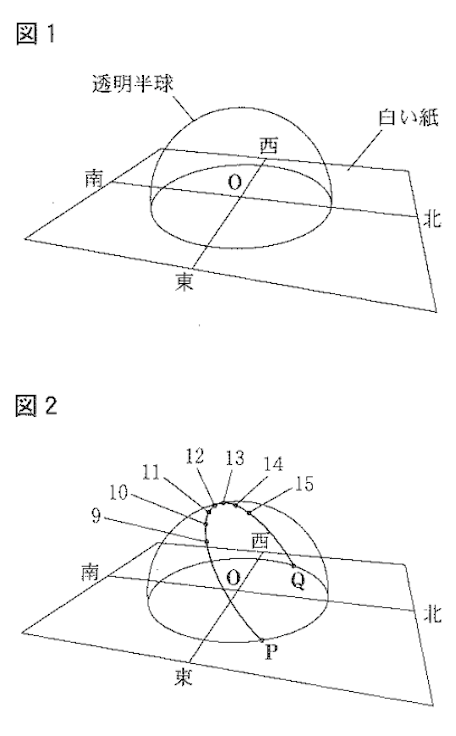

① 図1のように、白い紙に透明半球のふちと同じ大きさの円を書き、円の中心Oで垂直に交わる2本の直線を引いたあと、透明半球のふちを書いた円に合わせて、固定した。

② 方位磁針を用いて、円内に引いた2本の直線の一方を南北に合わせ、日当たりのよい、水平な場所に置いた。

③ 図2のように、9時から15時まで1時間ごとにペンの発端の影がOと重なる場所を、その時刻の太陽の位置として、透明半球上にペンで印をつけ、観測した時刻を記録した。

④ 図2のように、透明半球上に記録した印をペンを用いて、なめらかな線で結び、その線を透明半球のふちまで延長して、円と交わる点を点P、点Qとした。

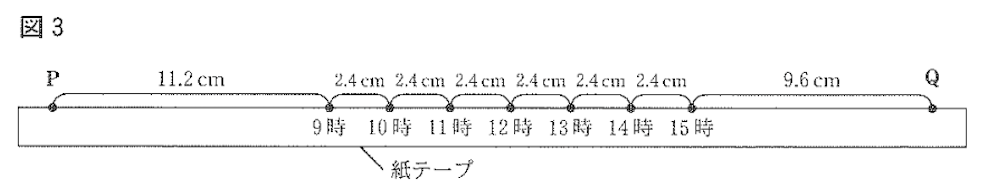

⑤ 透明半球に書いた、なめらかな線に紙テーブを合わせて、点P、点Q、1時間ごとに記録した印と時刻を写しとった。紙テープを平面上にひろげ、ものさしをあてて、となり合う点と印、または、印と印の距離を測定すると、図3の結果となった。

実験

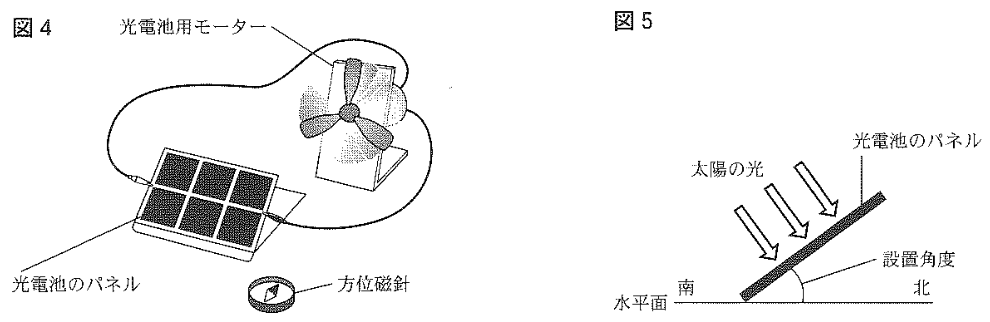

図4、5のように、光電池のパネルと、プロペラをつけた光電池用モーターをつないだ装置を地点Aに置いた。正午ごろ、光竃池のパネルの設置角度を調整して,プロペラの回転する速さを調べた。その結果。図5の模式図のように、太陽の光に対して、光電池のパネルを垂直に設置したとき、プロペラが最も速く回転した。

(1) 次の文章中の(x)、(y)にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

観測によって、太陽が天球上を東から西へ一定の速さで動いていることがわかった。この太陽の動きは,地球が地軸を中心にして、(x)ヘ一定の速さで自転していることによる見かけの動きであり、これを太陽の(y)という。

ア x:東から西 y:日周運動 イ x:東から西 y:年周運動

ウ x:西から東 y:日周運動 エ x:西から東 y:年周運動

正解:●●●

(2) 観測を行った日の地点Aにおける、日の出の時刻として最も適当なものを、次のア〜エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。ただし、太陽の位置が点のときの時刻を日の出の時刻とする。

ア 4時20分ごろ イ 5時20分ごろ ウ 6時20分ごろ エ 7時20分ごろ

正解:●●●

(3) 観測を行った地点Aと緯度は同じだが、経度は異なる日本のある地点Bにおいて、ある日の日の入りの時刻は地点Aよりも15分ほど遅かった。この地点A、Bにおいて同じ日に太陽の観測を行うと、地点A、Bの太陽が南中する時刻と太陽の南中高度はどのようになるか。最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

ア 南中する時刻は地点A、Bともに同じだが、南中高度は地点4の方が高い。

イ 南中する時刻は地点A、Bともに同じだが、南中高度は地点Bの方が高い。

ウ 南中する時刻は地点Aの方が早いが、南中高度は地点A、Bともに同じである。

エ 南中する時刻は地点Bの方が早いが、南中高度は地点A、Bともに同じである。

正解:●●●

(4) 実験の結果から、夏至の日に地点Aにおいて太陽が南中するとき、太陽の光に対して,光電池のパネルを垂直に設置するには、図5の設置角度を何度にすればよいか、答えなさい。

正解:●●●

7

電池について調べるため、次の実験1~3を行いました。これに関して、あとの(1)〜(4)の問いに答えなさい。

実験1

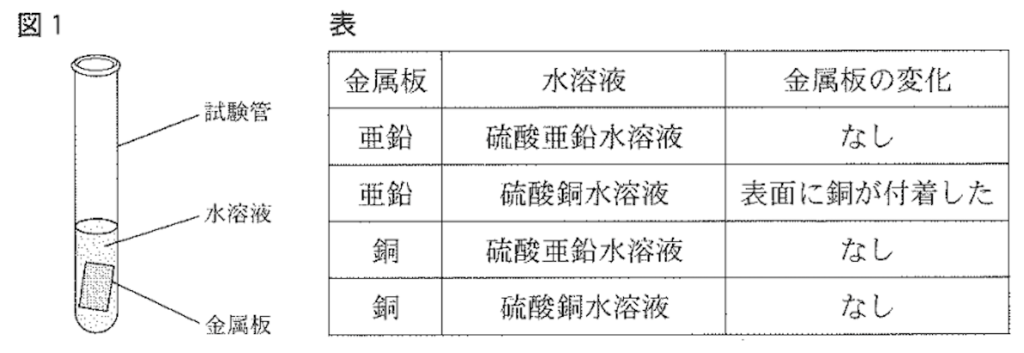

図1のように、硫酸亜鉛水溶液または硫酸銅水溶液が入った試験管に、亜鉛板または銅板を入れたときの変化をそれぞれ調べた。表は実験1の結果をまとめたものである。

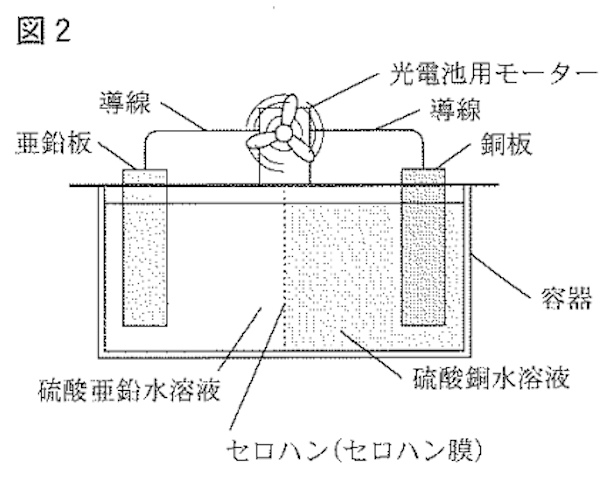

実験2

図2のように、亜鉛板と銅板を電極とし、セロハン(セロハン酸)で仕切られた容器の,亜鉛板側には硫酸亜鉛水溶液,銅板側には硫酸銅水溶液を入れて、ダニエル電池をつくった。亜鉛板と銅板を,プロペラをつけた光電池用モーターに導線でつないだところ、プロペラが回転した。

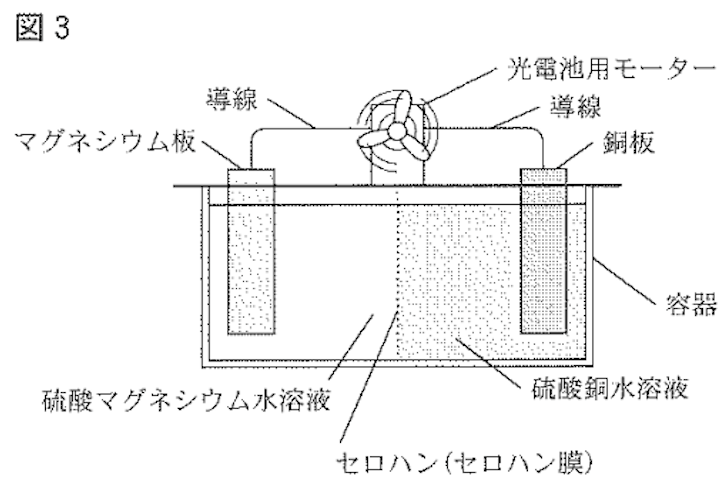

実験3

図3のように、図2のダニエル電池から、亜鉛板と硫酸亜鉛水溶液を、マグネシウム板と硫酸マグネシウム水溶液にかえたところ、プロペラが実験2と同じ向きに回転した。

(1) 実験1の結果について説明した次の文の(n)〜(p)にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、あとのア〜エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

水溶液中の(n)から電子を受けとり、(o)が生じるため、(p)の方がイオンになりやすい。

ア n:亜鉛イオンが銅 o:亜鉛と銅イオン p:銅よりも亜鉛

イ n:銅イオンが亜鉛 o:銅と亜鉛イオン p:銅よりも亜鉛

ウ n:亜鉛イオンが銅 o:亜鉛と銅イオン p:亜鉛よりも銅

エ n:銅イオンが亜鉛 o:銅と亜鉛イオン p:亜鉛よりも銅

正解:●●●

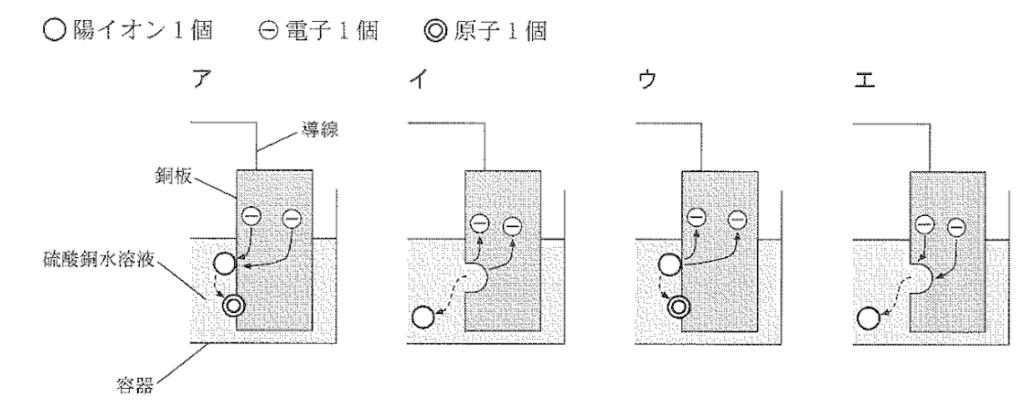

(2) 実験2で、プロペラが回転しているとき、図2の銅板の表面で起こる変化のようすをモデルで表すと、どのようになるか。最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

正解:●●●

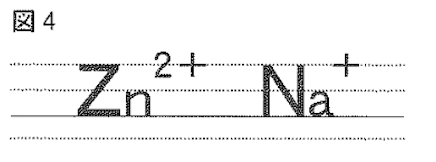

(3) 実験3で、硫酸マグネシウム水溶液中に存在する硫酸マグネシウムから生じる陽イオンをイオンを表す化学式で答えなさい。ただし、化学式の書き方は図4を参考に、文字、数字、記号について、それぞれ大きさや位置を区別して書くこと。

正解:ここをクリック

(4) 次の文章は、実験3について、プロペラが実験2と同じ向きに回転した理由を説明したものである。文章中のにあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、あとのア~クのうちから一つ選び、その待号を答えなさい。

実験2では、(x)がマイナス極となり、光電池用モーターに竜流が流れた。実験3では、(y)の方が、陽イオンになりやすい。そのため、(z)がマイナス極になり、光電池用モーターに、実験2と同じ向きに電流が流れたからである。

ア x:亜鉛板 y:マグネシウムよりも銅 z:マグネシウム板

イ x:亜鉛板 y:マグネシウムよりも銅 z:銅板

ウ x:亜鉛板 y:銅よりもマグネシウム z:マグネシウム板

エ x:亜鉛板 y:銅よりもマグネシウム z:銅板

オ x:銅板 y:マグネシウムよりも銅 z:マグネシウム板

カ x:銅板 y:マグネシウムよりも銅 z:銅板

キ x:銅板 y:銅よりもマグネシウム z:マグネシウム板

ク x:銅板 y:銅よりもマグネシウム z:銅板

正解:●●●

8

SさんとTさんは、葉の観察をしました。これに関する先生との会話文を読んで、あとの(1)~(3)の問いに答えなさい。

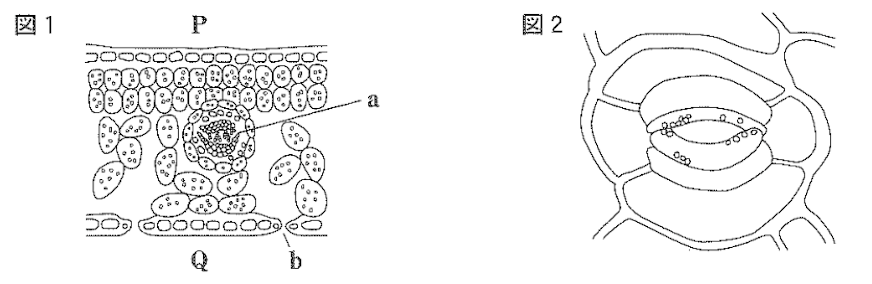

Sさん:図1は、ツバキの葉の断面を顕微鏡で観察してスケッチしたものです。

先生:葉の表側と裏側の違い、維管東や気孔がよくスケッチできていますね。

Tさん:私は、ツユクサの葉の表面を観察しました。図2のような気孔を、ツユクサの葉の裏側に見つけました。

先生:気孔は、植物の蒸散に関係している部分です。気孔からは、植物の体の中にある水が、水蒸気となって外へ出ていきます。

Sさん:蒸散が起こると、植物は枯れてしまうのですか。

先生:いいえ。蒸散した分、植物は水を吸い上げています。それでは、次の実験の結果をもとに、植物の蒸散量について考えてみましょう。

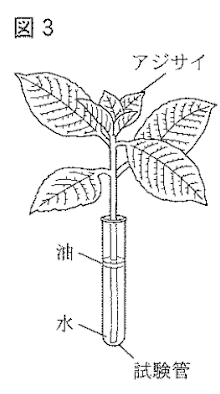

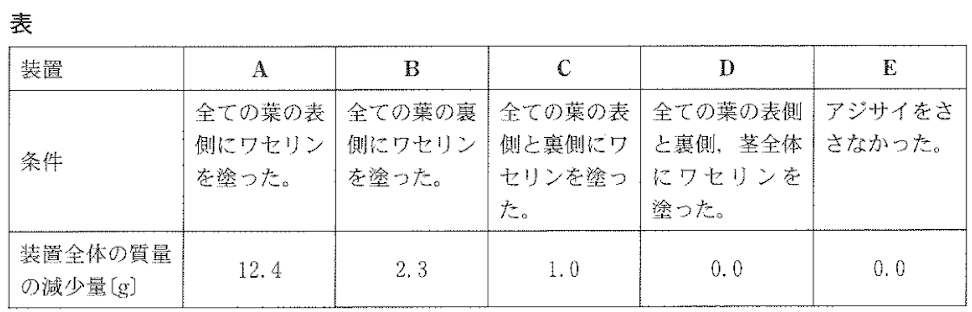

実験

① 葉や茎の色、葉の大きさや枚数、茎の太さがそろった4本のアジサイの枝を1つの株から切り取って用意し、茎の長さが全て同じになるように、水中で茎を切った。

② 図3のように、水を入れた試験管にアジサイをさして、水の蒸発を防ぐために、少量の油で水面をおおった装置をつくった。この装置を、水の量は同じにして、表のように条件を変えて装置A~Dとし、アジサイをささずに水と油だけを入れた装置も用意し、それぞれの装置全体の質量を測定した。

③ 装置A~Eを、明るく風通しのよい場所に置き、数時間後に、装置全体の質量の減少量を表にまとめた。

Sさん:装置全体の質量の減少量は、植物の蒸散量と考えてよいですか。

先生:そのとおりです。表にある装置全体の質量の減少量の違いは、ワセリンを塗った部分によって生じた違いです。それでは、蒸散量の違いを比べてみましょう。

(1) 次の文章は、図1について説明したものである。文章中の(x)〜(z)にあてはまるものの組み合わせとして最も適当なものを、あとのア〜クのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

(x)は雑管束を示している。維管束の中の(y)は、根から吸収した水の通り道になっている。吸収した水の一部は水蒸気となって、葉の(z)側にある気孔から出ている。

ア x:a y:道管 z:P イ x:b y:道管 z:P

ウ x:a y:師管 z:P エ x:b y:師管 z:P

オ x:a y:道管 z:Q カ x:b y:道管 z:Q

キ x:a y:師管 z:Q ク x:b y:師管 z:Q

正解:●●●

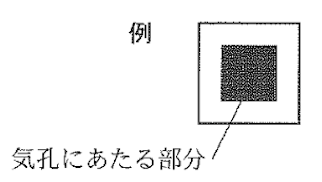

(2) 図2について、気孔にあたる部分を、解答用紙の図中に、例のように塗りつぶしなさい。

正解:ここをクリック

(3) 実験について、次の(a)、(b)の問いに答えなさい。ただし、葉や茎に塗ったワセリンは、塗った部分の蒸散をなくし、塗らなかった部分の蒸散には影響を与えなかったものとする。(a) 表にある装置全体の質量の減少量から、実験に用いたアジサイの蒸散について説明した文として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その特号を答えなさい。

ア 葉の表側よりも裏側での蒸散量が多く、葉以外からは蒸散していない。

イ 葉の表側よりも裏側での蒸散量が多く、葉以外からも蒸散している。

ウ 葉の裏側よりも表側での蒸散量が多く、葉以外からは蒸散していない。

エ 葉の裏側よりも表側での蒸散量が多く、葉以外からも蒸散している。

正解:●●●

(4) 表にある装置全体の質量の減少量から、葉の裏側の蒸散量は、葉の表側の蒸散量の何倍になるか、小数第2位を四捨五入して小数第1位まで答えなさい。

正解:●●●

9

仕事とエネルギーについて調べるため、次の実験1.2を行いました。これに関して、あとの(1)~(4)の問いに答えなさい。ただし、空気による抵抗、糸の質量、小球とレールの間の摩擦は考えないものとします。また、小球がもつ力学的エネルギーは、全て衝突によってものさしを動かす仕事に使われ、本からものさしにはたらく摩擦力の大きさは一定とします。

実験1

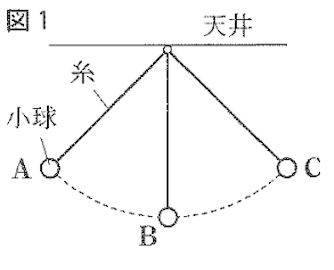

図のように小球に糸をとりつけて、天井からつるし、糸がたるまないようAの位置で小球を静止させ、この状態で静かに手を離したところ、小球は振り子の運動を行った。Bの位置を通る水平面から高さをはかると、小球は、Bの位置で高さが最も低くなり、Cの位置で高さがAの位置と同じになった。

実験2

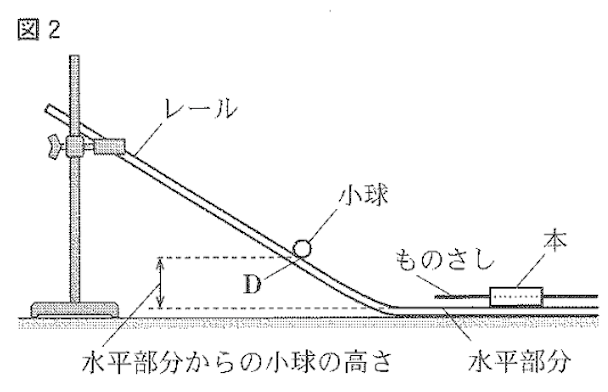

図2のように、レールを用いて、傾きが一定の斜面と水平部分がなめらかにつながった装置をつくり、レールの水平部分に、図3のように本にはさまれたものさしを置き、次の手順で実験を行った。

① Dの位置で小球から静かに手を離し、小球をものさしに衝突させる。

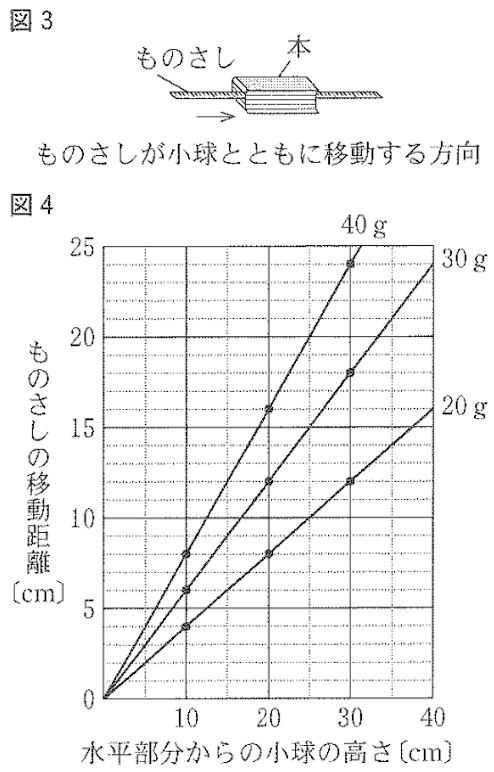

② 図3の矢印の方向にものさしが小球とともに移動し、やがて静止するまでの、ものさしの移動距離を測定する。

③ 質量が20g, 30g, 40gの小球を用い、Dの位置を水平部分から 10cm,20cm, 30cmの高さにした場合のそれぞれについて、①、②を行う。

図4は、小球の質量が20g,30g、40gのときの,水平部分からの小球の高さと、ものさしの移動距離との関係をグラフにまとめたものである。

(1) 実験1について、Aの位置の小球がもつ力学的エネルギーの大きさと等しいものを、次のア~エのうちから二つ選び、その符号を答えなさい。ただし、Bの位置を高さの基準とする。

ア Bの位置の小球がもつ運動エネルギー

イ Bの位員の小球がもつ位置エネルギー

ウ Cの位置の小球がもつ運動エネルギー

エ Cの位置の小球がもつ位置エネルギー

正解:●●●

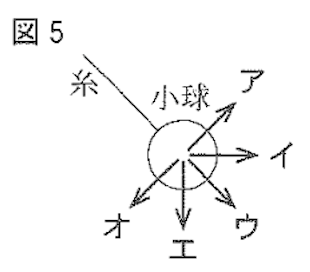

(2) 実験1の下線部について、小球がCの位置に達したときに糸を切ると、小球がある方向に運動した。小球が運動した方向を示す矢印として巖も適当なものを、図5のア~オのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。

正解:●●●

(3) 実験2について、仕事とエネルギーに関して述べた文として適当でないものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を答えなさい。ただし、レールの水平部分を高さの基準とする。

ア 小球が斜面上を運動しているとき、小球がもつ位置エネルギーが運動エネルギーに移り変わっている。

イ 小球がものさしとともに移動しているとき、小球がもつ位置エネルギーと運動エネルギーの和は一定に保たれている。

ウ 小球の質量が同じ場合、Dの位置が高いほど、小球がものさしにした仕事は大きい。

エ Dの位置が同じ場合、小球の質量が大きいほど、手を離す直前の小球がもつ位置エネルギーは大きい。

正解:●●●

(4) 実験2と同様に、図2の装置を用いて、水平部分からの高さが20cmとなる斜面上の位置で、質量のわからない小球Mから静かに手を離すと、ものさしの移動距離が 22cmになった。小球Mの質量は何か、図4をもとに答えなさい。ただし、図4で示した、小球の質量,水平部分からの小球の高さ、ものさしの移動距離。それぞれの間に成り立つ関係は、小球Mにも成り立っているものとする。

正解:●●●

千葉県教育委員会のホームページより、最新の情報が得られます。必要に応じて、見るようにしましょう!