最後に、傾向と対策・高校入試のしくみなどへのLINKがあります。

問1

次の各問いに答えなさい。

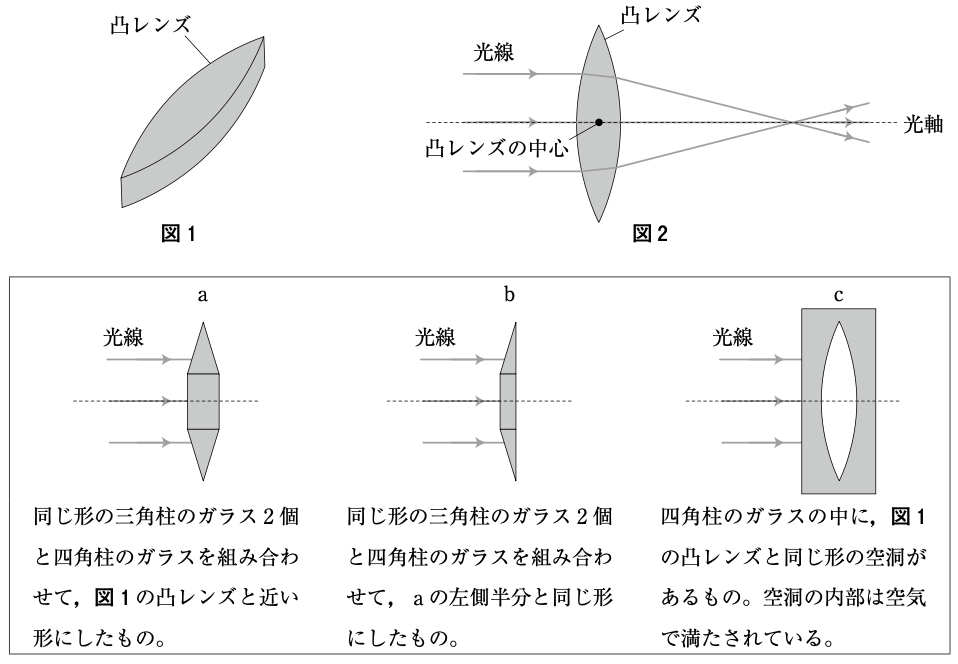

(ア)図1のようなガラスでできた凸レンズを水平な台に置き,図 2 のように,光軸に平行で等間隔な 3本の光線を入射すると,光線が 1 点に集まった。なお,3 本の光線のうち中央の光線は,凸レンズの中心を通るように入射した。同様の実験を,凸レンズの代わりにあとの 中のa~cのガラスを用いて行ったとすると,3 本の光線が 1 点に集まると考えられるものはどれか。最も適するものを 1 ~6 の中から一つ選び,その番号を答えなさい。ただし,光の反射は考えないものとする。

1 . aのみ 2 . bのみ 3. cのみ 4 . aとb 5. aとc 6. bとc

正解:●●●

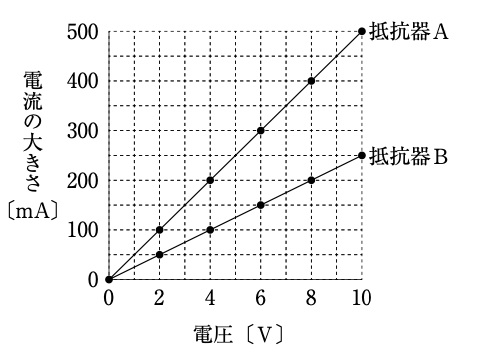

(イ)抵抗器Aを電源装置につなぎ,電源装置の電圧を変えながら,抵抗器Aにかかる電圧と流れる電流の大きさを測定した。次に,抵抗器Aを抵抗器Bにかえて同様の実験を行った。右の図は,その結果をまとめたものである。次の(ⅰ),(ⅱ)の問いに対する答えとして最も適するものをそれぞれの選択肢の中から一つずつ選び,その番号を答えなさい。

(ⅰ) 抵抗の大きさが大きい抵抗器はどちらか。

1 . 抵抗器A 2 . 抵抗器B

正解:●●●

(ⅱ) 抵抗器Aの抵抗の大きさはいくらか。

1 . 0.020 Ω 2 . 0.050 Ω 3. 20 Ω 4 . 50 Ω

正解:●●●

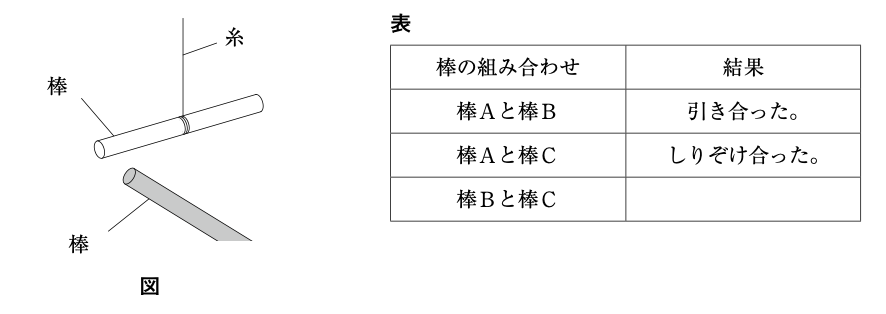

(ウ) 異なる絶縁体でできた 3 本の棒A~Cを布でこすり,棒に静電気をためた。これらの棒を用いて,図のように,1 本の棒を糸でつり下げ,別の 1 本の棒を近づけて,静電気を帯びた棒どうしが引き合うかしりぞけ合うかを棒の組み合わせを変えて調べた。表は,その結果をまとめている途中のものである。表中の,棒Bと棒Cを近づけたときの結果と,棒Bと棒Cが帯びている電気の種類についての説明の組み合わせとして最も適するものをあとの 1 ~ 4 の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

1 . 結果:引き合った。 説明:棒Bと棒Cは同じ種類の電気を帯びている。

2 . 結果:しりぞけ合った。 説明:棒Bと棒Cは同じ種類の電気を帯びている。

3. 結果:引き合った。 説明:棒Bと棒Cは異なる種類の電気を帯びている。

4 . 結果:しりぞけ合った。 説明:棒Bと棒Cは異なる種類の電気を帯びている。

正解:●●●

問 2

次の各問いに答えなさい。

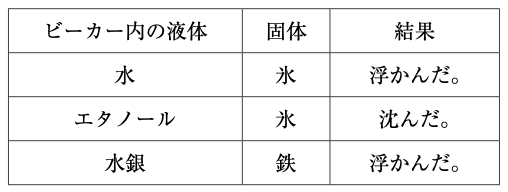

(ア)ビーカー内の液体に固体を入れ,固体が液体に浮かぶか沈むかを調べる実験を行った。次の表は,その結果をまとめたものである。a~cのうち,この実験結果と合う記述はどれか。最も適するものを 1 ~6 の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

a 氷は水よりも密度が小さい。

b 同じ体積のエタノールと氷を比べると,エタノールの方が質量が大きい。

c 同じ質量の水銀と鉄を比べると,鉄の方が体積が大きい。

1 . aのみ 2 . bのみ 3. cのみ 4 . aとb 5. aとc 6. bとc

正解:●●●

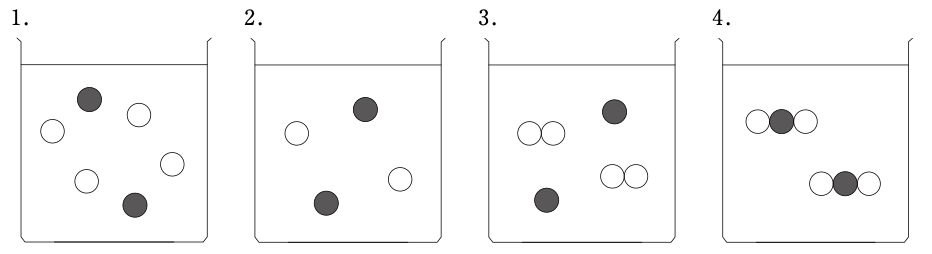

(イ)ビーカーに塩化銅水溶液が入っている。塩化銅 CuCl2 が水溶液中で電離しているようすを表すモデルとして最も適するものを次の中から一つ選び,その番号を答えなさい。ただし, ⚫︎は銅イオンを,⚪︎は塩化物イオンを表している。

正解:●●●

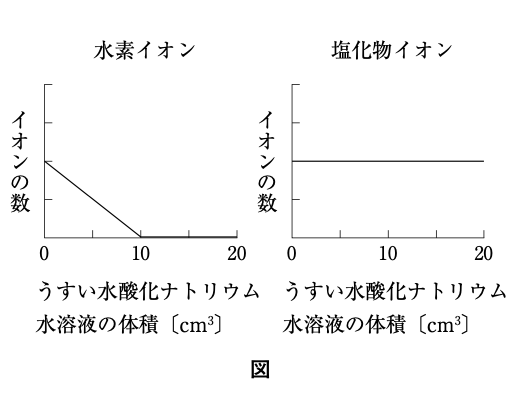

(ウ)右の図は,ビーカーに入れたうすい塩酸 20 ㎤ に,うすい水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加えていったときの,ビーカー内にある水素イオンと塩化物イオンの数の変化を示したものである。このとき,次のⅰ,ⅱを表す図として最も適するものをあとの 1 ~6 の中からそれぞれ一つずつ選び,その番号を答えなさい。ただし,1 ~6 の 1 目盛りの値は,図と同じであるものとする。また,ⅰ,ⅱで同じ番号を選んでもよい。

(ⅰ)ビーカー内にある陽イオンの数の和の変化

(ⅱ)ビーカー内にある陰イオンの数の和の変化

正解:(ⅰ)●●●(ⅱ)●●●

問 3

次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の文は,ある植物の細胞をKさんが顕微鏡で観察したときのメモである。文中の( X ) ,( Y )にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの 1 ~ 4 の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

はじめに,顕微鏡の倍率を( X )倍(接眼レンズの倍率を 10 倍,対物レンズの倍率を 4 倍にしてピントを合わせた。次に,細胞をくわしく観察するために高倍率にすると,視野が( Y )なりすぎたため,光源を調節して観察しやすい明るさにした。

1 . X:14 Y:明るく 2 . X:14 Y:暗く

3 . X:40 Y:明るく 4 . X:40 Y:暗く

正解:●●●

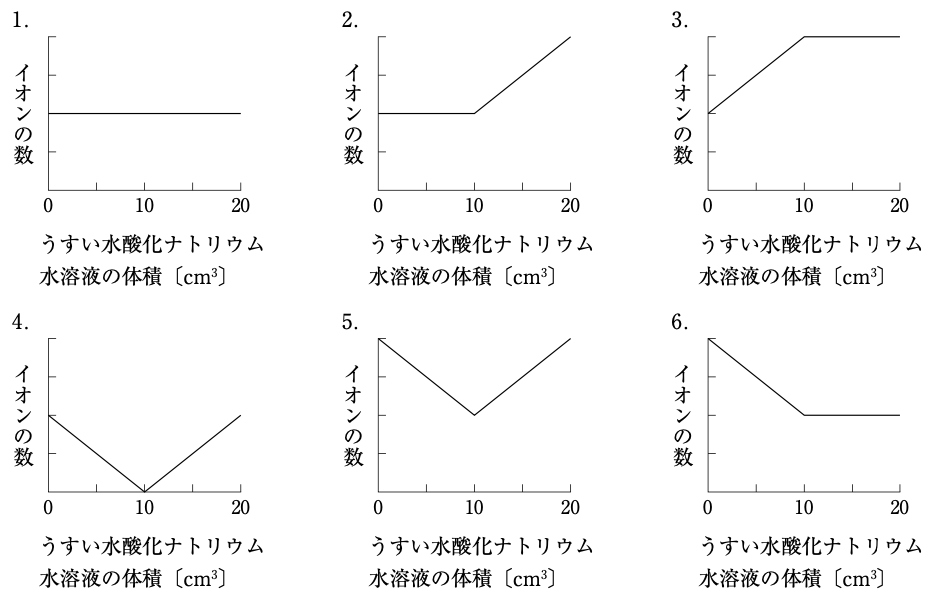

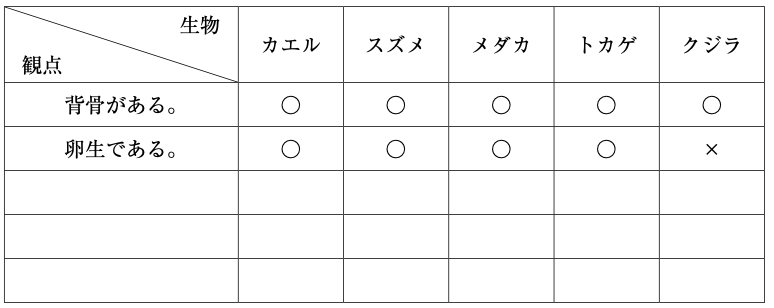

(イ) Kさんは,カエル,スズメ,メダカ,トカゲ,クジラを 5 つの異なるグループに分類することにした。次の表は,そのための観点をまとめている途中のものである。なお,表中の○は観点にあてはまることを,×はあてはまらないことを示している。これらの生物をそれぞれ異なるグループに分類するためには,あとのa~cの観点のうち,少なくともどの観点を追加する必要があるか。最も適するものを 1 ~6 の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

a 体表がうろこで覆われている。

b 子はえらと皮ふで,親は肺と皮ふで呼吸する。

c 卵は殻をもつ。

1 . aのみ 2 . bのみ 3. cのみ

4 . aとb 5. aとc 6. bとc

正解:●●●

(ウ)ヒトにおける全身の細胞への酸素の運搬についての説明として最も適するものを次の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

1 . 細胞への酸素の運搬は主に,細胞の近くにある動脈の血管からしみ出した赤血球から酸素がはなれることによって行われる。

2 . 細胞への酸素の運搬は主に,細胞の近くにある動脈を流れる赤血球からはなれた酸素が,血しょうに溶けて動脈からしみ出すことによって行われる。

3. 細胞への酸素の運搬は主に,細胞の近くにある毛細血管からしみ出した赤血球から酸素がはなれることによって行われる。

4 . 細胞への酸素の運搬は主に,細胞の近くにある毛細血管を流れる赤血球からはなれた酸素が,血しょうに溶けて毛細血管からしみ出すことによって行われる。

正解:●●●

問 4

次の各問いに答えなさい。

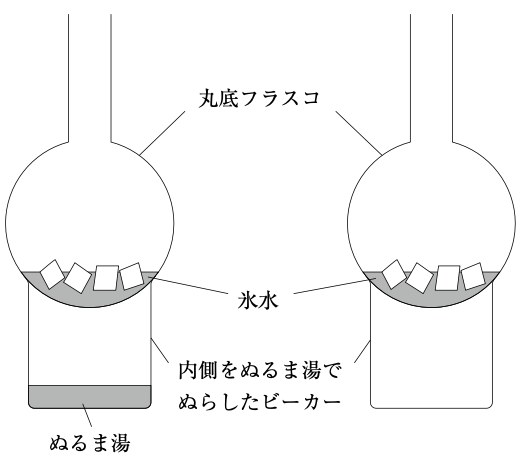

(ア) 右の図のように,内側をぬるま湯でぬらした 2 つのビーカーを用意し,片方のビーカーにだけぬるま湯を入れた後,両方のビーカーの内部に線香の煙を入れた。

次に,両方のビーカーの上に氷水を入れた丸底フラスコをのせて,ビーカー内に霧ができるかどうかを調べた。次の文章は,この実験の結果についてKさんがまとめたものである。文中の( X ) ,( Y ),( Z )にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの 1 ~ 8 の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

実験の結果,ぬるま湯を( X )ビーカー内により濃い霧ができた。この理由は,ぬるま湯を( X )ビーカー内の空気に含まれる水蒸気量がもう一方のビーカー内の空気よりも( Y ) ,露点が( Z )ために,丸底フラスコの氷水によって空気が冷やされたときに多くの水滴が生じたからだと考えられる。

1 .X:入れた Y:多く Z:高い 2 . X:入れた Y:多く Z:低い

3. X:入れた Y:少なく Z:高い 4 . X:入れた Y:少なく Z:低い

5. X:入れない Y:多く Z:高い 6. X:入れない Y:多く Z:低い

7. X:入れない Y:少なく Z:高い 8. X:入れない Y:少なく Z:低い

正解:●●●

(イ)次の 中のa~dのうち,太陽系の惑星についての説明の組み合わせとして最も適するものをあとの 1 ~6 の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

a 地球型惑星の平均密度は,木星型惑星よりも大きい。

b 水星は太陽に最も近い位置にあるため,水星の表面温度は昼夜を通して他のどの惑星よりも高い。

c 金星と火星の大気の主成分は二酸化炭素であり,木星と土星の大気の主成分は水素やヘリウムである。

d 海王星は,自ら青い光を出して輝いている。

1 . aとb 2 . aとc 3. aとd 4 . bとc 5. bとd 6. cとd

正解:●●●

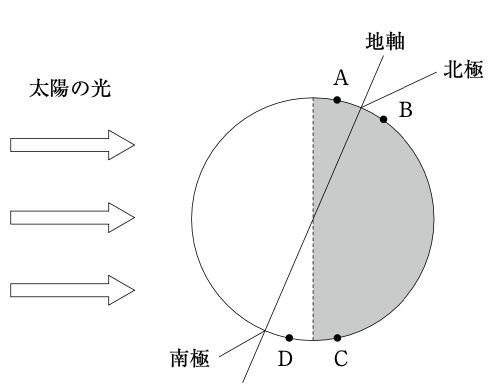

(ウ)地球上のある地域では,時期によって一日中太陽がのぼらないことがあり,このような現象を極夜という。右の図は,日本が冬至であるときの地球と地軸のようす,および太陽の光が当たっている部分を模式的に示したものである。図中の地点A~Dのうち,1 年の間に極夜があると考えられる地点をすべて選んだものとして最も適するものを次の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

1 . A 2 . B 3. C 4 . D

5. A,B 6. A,D 7. B,C 8. A,B,C 9. A,B,D

正解:●●●

問 5

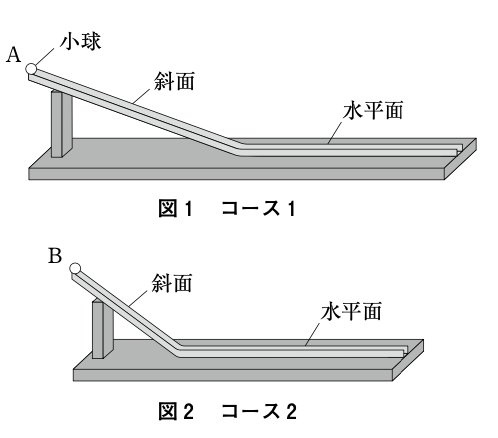

Kさんは,小球の運動について調べるために,次のような実験を行った。これらの実験とその結果について,あとの各問いに答えなさい。ただし,小球はコースに接したまま運動するものとし,小球にはたらく摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。

〔実験 1 〕

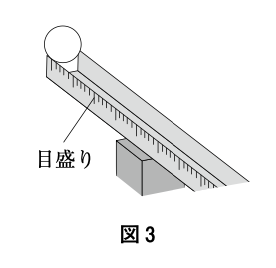

図 1 と図 2 のように,斜面と水平面を組み合わせて,斜面の角度が小さいコース 1 と角度が大きいコース 2 を作り,水平な机の上に固定した。それぞれのコースの左端の点Aと点Bは,水平面からの高さが等しい。なお,図 3 のように,それぞれのコースには目盛りがついており,コースの左端の点を 0 cm として小球の位置を測定することができる。

まず,コース 1 の点Aに小球を置き,静かに手をはなし後,1 秒あたり 10 回,同じ時間間隔で小球を撮影した。撮影した画像から,撮影 1 回ごとの小球の位置を読みとり,撮影から次の撮影までの移動距離および平均の速さを求めた。

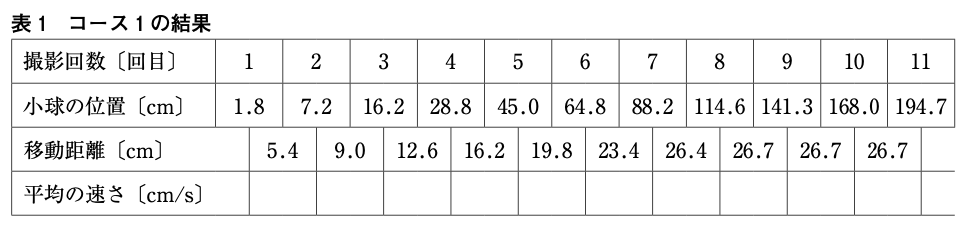

次に,コース 2 の点Bに小球を置き,静かに手をはなした後の小球の運動を同様に調べた。表 1 は,コース 1 の結果をまとめている途中のものである。

〔実験 2 〕

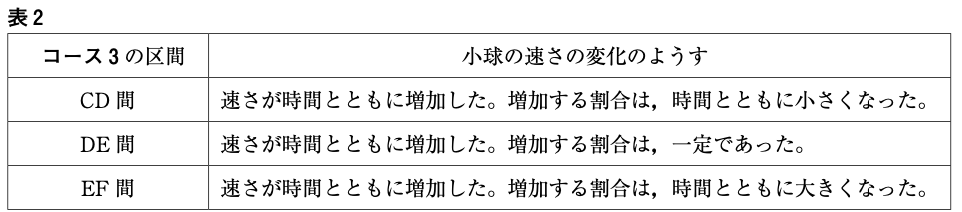

斜面と水平面の他に,曲面も自由に組み合わせて新たに複数のコースを作り, 〔実験 1 〕と同様の実験を行った。表 2 は,それらのコースのうちコース 3 について,左端の点 C から運動を始めた小球が,コース 3 上の点D,点Eを通過したのち,右端の点Fに達するまでの小球の速さの変化のようすを,コース 3 の区間ごとにまとめたものである。

(ア) 〔実験 1 〕において小球がコース 1 の斜面を運動しているときの,小球にはたらく力についての説明として最も適するものを次の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

1 . 小球の運動の向きにはたらく力の大きさは,時間とともに大きくなる。

2 . 重力と垂直抗力の合力の大きさは,0Nである。

3. 重力の斜面に平行な分力と,斜面に垂直な分力は,同じ大きさである。

4 . 重力の斜面に垂直な分力は,垂直抗力とつり合っている。

正解:●●●

(イ) 〔実験 1 〕において小球がコース 1 を運動しているとき,3 回目の撮影から 4 回目の撮影までの小球の平均の速さとして最も適するものを次の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

1 . 3.6 cm/s 2 . 9.0 cm/s 3. 12.6 cm/s

4 . 36 cm/s 5. 90 cm/s 6. 126 cm/s

正解:●●●

(ウ)表 1 から,コース 1 の斜面を運動する小球が水平面に達したのは,何回目と何回目の撮影の間と考えられるか。最も適するものを次の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

1 . 5 回目と6 回目の間 2 . 6 回目と 7 回目の間

3. 7 回目と 8 回目の間 4 . 8 回目と 9 回目の間

正解:●●●

(エ)〔実験 1 〕において,コース 2 における次のⅰ,ⅱは,コース 1 のときと比べてどのようになるか。最も適するものをあとの 1 ~ 3 の中からそれぞれ一つずつ選び,その番号を答えなさい。

(ⅰ) 小球が斜面を運動するときの,小球の速さが時間とともに増加する割合

(ⅱ) 小球が水平面を運動するときの速さ

1 . 大きくなる 2 . 小さくなる 3. 同じになる

正解:(ⅰ)●●●(ⅱ)●●●

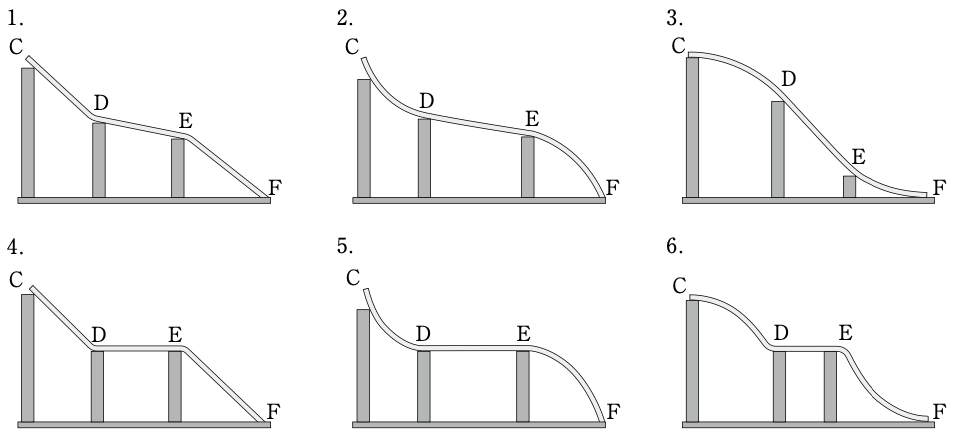

(オ)次の 1 ~6 は,〔実験 2 〕で作った複数のコースを真横から見て示したものである。表 2 から,コース 3 を示す図として最も適するものを 1 ~6 の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

正解:●●●

問 6

Kさんは,お湯に入れるとシュワシュワと泡を出しながら溶ける入浴剤(発泡入浴剤)を手作りできることを知り,その成分となる炭酸水素ナトリウムとクエン酸の反応について調べるために,次のような実験を行った。これらの実験とその結果について,あとの各問いに答えなさい。

〔実験 1 〕

水 50 cm3 を入れた三角フラスコに炭酸水素ナトリウムとクエン酸を少量ずつ加えたところ,気体が発生した。この気体を集めて確認したところ,二酸化炭素であることがわかった。

〔実験 2 〕

手のひらに炭酸水素ナトリウムとクエン酸を混ぜ合わせたものをのせて,少量の水をかけたところ,化学変化が起こり,手のひらが冷たく感じた。

〔実験 3 〕

次の①~④の順に操作を行った。

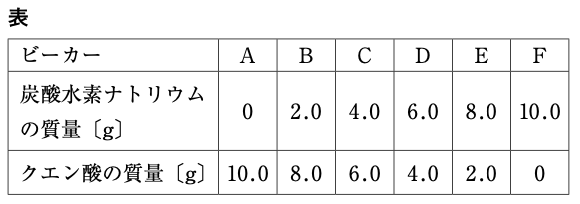

① 表のように,炭酸水素ナトリウムとクエン酸を合計 10.0 g になるようにはかり取ってビーカーA~Fに入れた。

② 水 50 cm3 を入れたビーカーと,表のビーカーのうち 1 つを一緒に電子てんびんにのせ,全体の質量を測定した。

③ ビーカー内の水50㎤をもう一方のビーカーに加えた。二酸化炭素が発生した場合は,反応が完全に終わるまで待った。その後,再び全体の質量を測定し,質量保存の法則により,発生した二酸化炭素の質量を求めた。

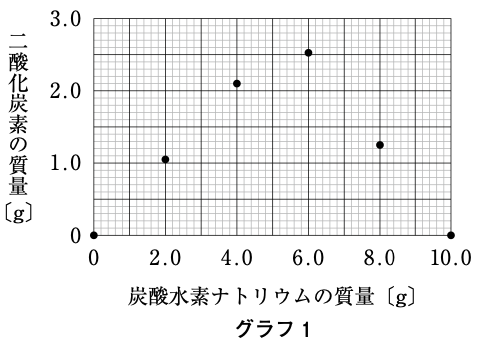

④ 表のすべてのビーカーについて同様の操作を行った。グラフ 1 は,ビーカーA~Fに入れた炭酸水素ナトリウムの質量と,発生した二酸化炭素の質量の関係をまとめたものである。

〔実験 4 〕

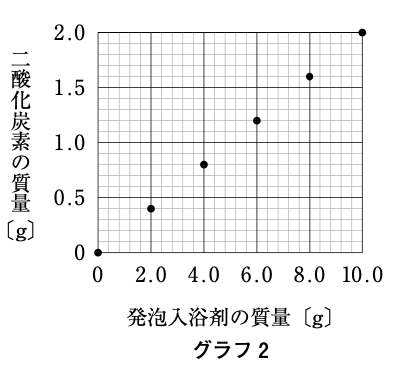

含まれる炭酸水素ナトリウムとクエン酸の質量がわからない発泡入浴剤を用いて,次の①~③の順に操作を行った。

① 水 50 cm3 を入れたビーカーと,発泡入浴剤 2.0 gを入れたビーカーを一緒に電子てんびんにのせ,全体の質量を測定した。

② ビーカー内の水 50 cm3 をもう一方のビーカーに加えたところ,二酸化炭素が発生した。反応が完全に終わった後,再び全体の質量を測定し,質量保存の法則により,発生した二酸化炭素の質量を求めた。

③ 発泡入浴剤の質量を 4.0 g,6.0 g,8.0 g,10.0 gと変えて同様の操作を行った。グラフ 2 は,その結果をまとめたものである。

(ア) 〔実験 1 〕について,二酸化炭素のⅰ集め方,ⅱ色やにおい,ⅲ確認方法をそれぞれa,bから選んだ組み合わせとして最も適するものをあとの 1 ~ 8 の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

ⅰ 集め方

a 上方置換法 b 下方置換法

ⅱ 色やにおい

a 無色,無臭 b 無色,特有のにおい

ⅲ 確認方法

a 空気中で気体に火をつけると,音を立てて燃えて,水ができる

b 気体を石灰水に通すと,石灰水が白くにごる

1 . ⅰa ⅱa ⅲa 2 . ⅰa ⅱa ⅲb 3. ⅰa ⅱb ⅲa

4 . ⅰa ⅱb ⅲb 5. ⅰb ⅱa ⅲa 6. ⅰb ⅱa ⅲb

7. ⅰb ⅱb ⅲa 8. ⅰb ⅱb ⅲb

正解:●●●

(イ)次の文章は,〔実験 2 〕の化学変化についてまとめたものである。文中の( X ),( Y ),( Z )にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの 1 ~ 4 の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

〔実験 2 〕において手のひらが冷たく感じたことから,この化学変化は( X )反応だと考えられる。この化学変化では, ( Y )エネルギーが( Z )エネルギーに変換されている。

1. X:発熱 Y:化学 Z:熱 2 . X:発熱 Y:熱 Z:化学

3. X:吸熱 Y:化学 Z:熱 4 . X:吸熱 Y:熱 Z:化学

正解:●●●

(ウ) 〔実験 3〕と同様の実験を,炭酸水素ナトリウムとクエン酸の質量の合計を 10.0g に保ったまま,ビーカーA~Fとは異なる質量の組み合わせにして行うとすると,発生する二酸化炭素の質量が最も大きくなるときの炭酸水素ナトリウムとクエン酸の質量はそれぞれ何 g だと考えられるか。最も適するものを次の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

1 . 炭酸水素ナトリウム 4.0 g,クエン酸6.0 g 2 . 炭酸水素ナトリウム 4.8 g,クエン酸 5.2 g

3. 炭酸水素ナトリウム 5.5 g,クエン酸 4.5 g 4 . 炭酸水素ナトリウム6.0 g,クエン酸 4.0 g

正解:●●●

(エ) グラフ 1 とグラフ 2 から, 〔実験 4 〕で用いた発泡入浴剤に含まれる炭酸水素ナトリウムの質量の割合として最も適するものを次の中から一つ選び,その番号を答えなさい。ただし,この発泡入浴剤に含まれる炭酸水素ナトリウムの質量の割合は 50%以下であり,炭酸水素ナトリウムはすべてクエン酸と反応したものとする。

1 . 23% 2 . 28% 3. 33% 4 . 38% 5. 43%

正解:●●●

問 7

Kさんは,土の中の微生物のはたらきについて調べるために,次のような実験を行った。これらの実験とその結果について,あとの各問いに答えなさい。

〔実験〕

次の①~③の順に操作を行った。

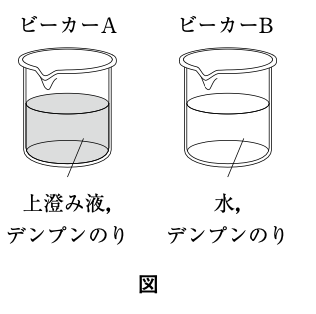

① 落ち葉の下にある土を採取し,水を加えてよく混ぜ,しばらく放置して上澄み液を作った。

② 図のように,ビーカーAには上澄み液を入れ,ビーカーBにはAと同じ体積の水を入れた後,ビーカーA,Bにデンプンのりを同じ体積ずつ加えて混ぜた。

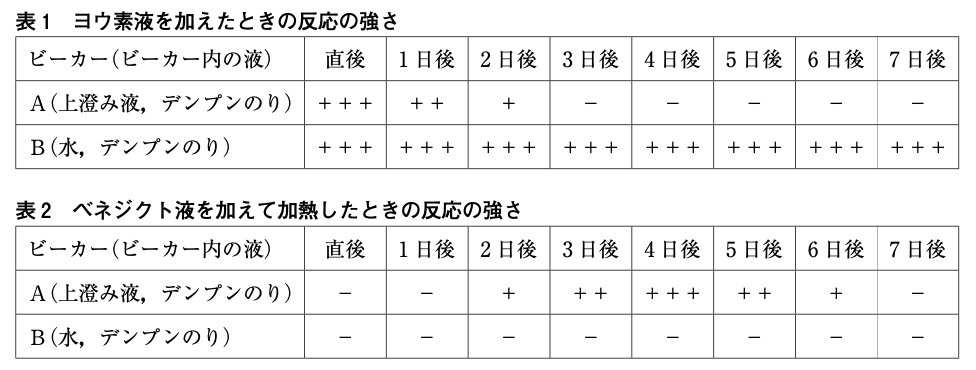

③ ビーカーA,Bにアルミニウムはくでふたをして 7 日間放置した。放置し始めた直後と,1 日後から 7 日後まで 1 日ごとに,ビーカーA,B内の液をそれぞれ 2 本ずつの試験管に取り,次の 中の操作ア,操作イを行った。

操作ア:試験管にヨウ素液を数滴加えて,色の変化を観察する。

操作イ:試験管にベネジクト液を数滴加えて加熱し,色の変化を観察する。

表 1 と表 2 はそれぞれ,操作アと操作イの結果をまとめたものである。なお,表 1 と表 2では,試験管内の液の色の変化の大きさから,ヨウ素液やベネジクト液による反応の強さを「+++」(とても強い) , 「++」(強い) , 「+」(弱い) , 「-」(反応なし)の 4 段階で記録した。

ア 〔実験〕の③において,ビーカーA,Bにアルミニウムはくでふたをした理由として最も適するものを次の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

1 . ビーカー内の明るさを一定に保つため。

2 . ビーカー内に空気中の微生物が入らないようにするため。

3. ビーカー内の温度を一定に保つため。

4 . ビーカー内の酸素と二酸化炭素の濃度を一定に保つため。

正解:●●●

(イ)次の文章は,〔実験〕の操作アに関するKさんと先生の会話である。これについて,あとのⅰ,ⅱの問いに対する答えとして最も適するものをそれぞれの選択肢の中から一つずつ選び,その番号を答えなさい。

Kさん 「表 1 から,土の中の微生物がデンプンのりを分解したと考えられます。」

先 生 「本当にそうでしょうか。土には微生物の他にも様々な成分が含まれています。ビーカーAとBの比較からは, ( X )ことはわかりますが,土の中の微生物がデンプンのりを分解したかどうかまではわかりません。」

Kさん 「なるほど。それでは,微生物がデンプンのりを分解したことを確かめるために, 〔実験〕の①,②において,採取した土をよく加熱してから作った上澄み液を入れたビーカーCを用意し,ビーカーA,Bと同じ体積のデンプンのりを加え,同様の実験を行います。ビーカーC内の液に対して,ビーカーを放置してから 7 日後まで操作アを行い, ( Y )という結果になれば,この結果をビーカーAと比較することによって,土の中の微生物がデンプンのりを分解したことが確かめられますね。」

先 生 「そうですね。土に含まれる微生物は熱に弱く,微生物以外の成分は熱に強いことを利用した実験ですね。」

(ⅰ) ( X )にあてはまるものはどれか。

1 . 水がデンプンのりを分解した 2 . 水も土の中の微生物も,デンプンのりを分解した

3. 上澄み液がデンプンのりを分解した 4 . 上澄み液はデンプンのりを分解しない

正解:●●●

(ⅱ) ( Y )にあてはまるものはどれか。

1 . すべて「+++」 2 . 「+++」から「-」にしだいに変化する

3. すべて「-」 4 . 「-」から「+++」にしだいに変化する

正解:●●●

(ウ)Kさんは, 〔実験〕の後,イで考えた実験を行い,土の中の微生物がデンプンのりを分解したことを確かめた。またその際,ビーカーC内の液に対して,ビーカーを放置してから 7 日後まで操作イもあわせて行ったところ,その結果はビーカーBと同じであった。これらの実験の結果から考えられることとして最も適するものを次の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

1 . 土の中の微生物がデンプンおよび土の中に含まれていた糖を分解した。

2 . 土の中の微生物がデンプンを分解して糖ができたが,やがて糖も分解された。

3. 土の中の微生物がデンプンを分解し,やがてデンプンが尽きると,微生物は死滅した。

4 . 土の中の微生物がデンプンを分解して糖ができたが,やがて糖から再びデンプンが合成された。

正解:●●●

(エ)Kさんは, 〔実験〕の後,土の中の微生物が分解者としてはたらくことを学んだ。次の 中のa~dの生物のうち,分解者としてはたらくものの組み合わせとして最も適するものをあとの 1 ~6の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

a イヌワラビ b シイタケ c ミミズ d モグラ

1 . aとb 2 . aとc 3. aとd

4 . bとc 5. bとd 6. cとd

正解:●●●

問8

次の文章は,Kさんが日本付近で起こる地震について調べたことをまとめたメモである。これについて,あとの各問いに答えなさい。

1 日本付近にあるプレートについて

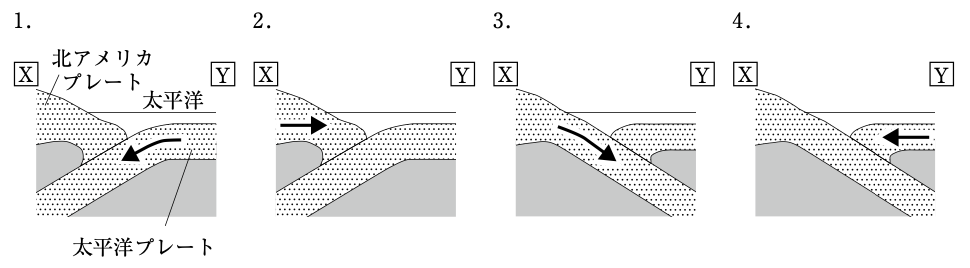

図 1 のように,日本付近には 4 枚のプレートがあり,これらの境界付近で地震が多く発生する。

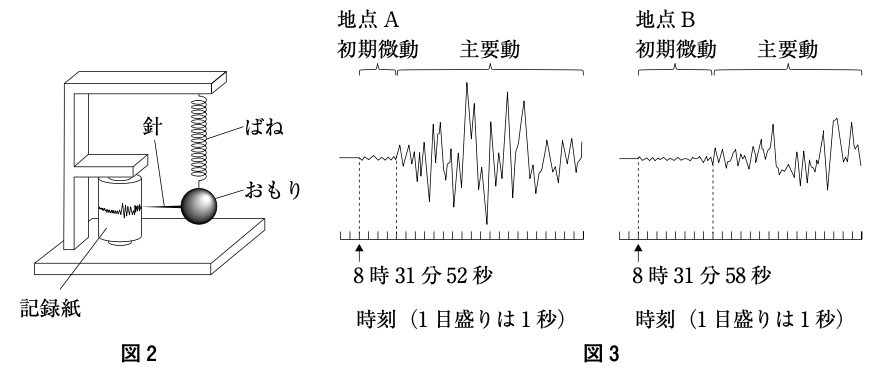

2 地震計による地面のゆれの記録について

図 2 は,地震計を模式的に示したものである。この地震計は,地震によって地面が上下にゆれたとき,( )ために,地面のゆれが記録紙に記録されるしくみになっている。

図 3 は,ある地震における,震源からの距離が異なる 2 つの地点A,Bでの地震計の記録である。これらの記録から,地点Aでも地点Bでも,最初に小さなゆれ(初期微動)が始まり,続いて大きなゆれ(主要動)が始まったことがわかる。これらのゆれが始まった時刻を読みとると,地点A,Bと震央との距離の比がわかる。

(ア)図 1 中の断面 X Y におけるプレートのようすと,プレートが動く向きを矢印で示した模式図として最も適するものを次の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

正解:●●●

(イ) 文中の( )にあてはまるものとして最も適するものを次の中から一つ選び,その番号を答えなさい。

1 . おもりと記録紙が,地面のゆれとともに動く

2 . おもりと記録紙が,地面のゆれに対してほぼ動かない

3. おもりは地面のゆれとともに動くが,記録紙はほぼ動かない

4 . 記録紙は地面のゆれとともに動くが,おもりはほぼ動かない

正解:●●●

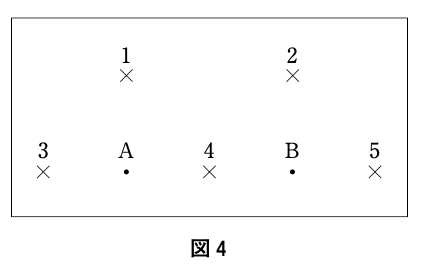

(ウ)図4 は,文中の下線部における地点Aと地点Bの地図上の位置関係を模式的に示したものである。図 4 中の 1~ 5 の地点のうちいずれかがこの地震の震央であるとすると,どの地点が震央と考えられるか。最も適するものを一つ選び,その番号を答えなさい。ただし,この地震は震源が浅いものとし,この地震におけるP波とS波の伝わる速さはそれぞれ一定であるものとする。また,図 4に示した地点の標高はすべて 0m であるものとする。

正解:●●●

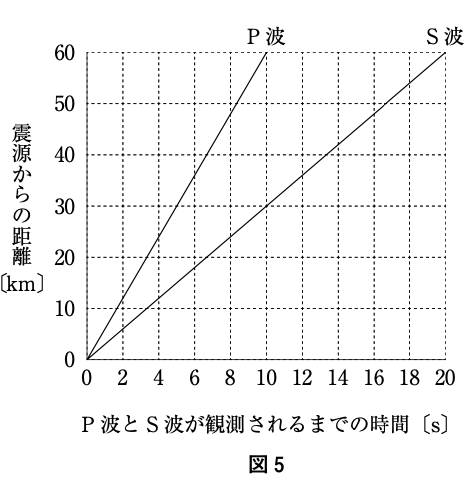

(エ)図 5 は,図 3 の地震とは別の地震について,地震が震源で発生してから,様々な地点でP波とS波が観測されるまでの時間を示したものである。この地震では,震源からの距離が 12 kmである地点CでP波を観測してから 5 秒後に,各地に緊急地震速報が出された。

この地震について,次のⅰ,ⅱの問いに対する答えとして最も適するものをそれぞれの選択肢の中から一つずつ選び,その番号を答えなさい。ただし,緊急地震速報は各地に瞬時に伝わるものとする。

(ⅰ) 震源からの距離がそれぞれ 15 km,25 km,35 km,45 km である 4 つの地点のうち,緊急地震速報が出された後にS波が届く地点はいくつあるか。

1 . 1 つ 2 . 2 つ 3. 3 つ 4 . 4 つ

正解:●●●

(ⅱ)図 5 から,震源からの距離が 120 km である地点DにS波が届くのは,緊急地震速報が出されてから何秒後と考えられるか。ただし,この地震におけるP波とS波の伝わる速さはそれぞれ一定であるものとする。

1 . 13 秒後 2 . 20 秒後 3. 33 秒後 4 . 40 秒後

正解:●●●

神奈川県教育委員会のホームページより、最新の情報が得られます。必要に応じて、見るようにしましょう!