最後に、傾向と対策・高校入試のしくみなどへのLINKがあります。

【一】

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

イメージではない「事物」、「一つしかないもの」とは、人間にとってどういう存在なのでしょうか。

やや哲学的になりますが、①情報、観念、イメージといった頭脳の産物は、すべて「裏側を持たない存在」であり、「滲(にじ)みや揺(ゆ)らぎをできるだけ排除した存在」だと定義することができます。テレビ画面に映った一つの風景のイメージには、どこをどう探しても裏側というものはありません。一つのアスペクト(視点)から眺められた唯一の見かけが、映像というもののすべてです。また情報、あるいはイメージは、それを提示した人の意思にしたがってわれわれの印象を形成します。それをつくった人の意思を裏切ったり、意図からはみ出したりする要素を、可能な限り抑制したものがイメージなのです。

それにたいして、私たちの身辺にある「もの」には必ず裏側があり、陰影と滲みがA含まれています。一つの存在でありながら、それを見る視点を変えることによって、自由に、多彩な、ほとんど無限に近いイメージを取り出すことができます。さらに、現実の事物は、それをBつくった人の意思に反して、あるいはそれをC超えて、いわばイメージの余白とか周縁といったものを差し出してDきます。

( ② )、合成脂でつくられたテーブルは、限りなく一つのイメージ、一つの印象を限定してわれわれに示されます。表面には木目が見えても、裏側は木屑の塊です。( ③ )、自然な木材でつくられたテーブルは、作者の思いがけない傷や汚れを帯びているだけではなくて、風合(ふうあい)とか肌理(きめ)などと呼ばれる、名状しがたい要素を含んでいます。合成構脂のテーブルは、分析していけばそのすべての要素を数えることができますが、自然の木材の内容は、いくら分析してもまだ残りが出てきます。そこには、つくった人の意識、あるいはそのときどきの見る人の意識を超えた、不思議な雰囲気が備わっているものです。

情報としてつくられたイメージは、それがどんなに精巧につくられ、バーチャル・リアリティ(仮想現実)と呼ばれるようになっても、なおそれを提示した人の意図を忠実に表現しています。いいかえれば、受け取る側は、それを提示した人の意図に従い、その通りに「もの」を見ざるをえないということです。

たとえばここに、ある一定の角度からカメラを構え、一定のフレームの中に「もの」をとらえた写真があるとします。すると、この写真の、その特定の視線の角度は、見る人を強制し、作者が意図した明確な一点に関心を集中させます。

こうした強制は、もちろん文明の重要な機能であって、情報の限定、分析的な正確さということなしに、人間の精神は成立しません。しかし一方で、人間は本来的に、自分が自由に読み取ることのできる事物、あるいは表現者の意図を超えるような陰影、ニュアンスというものを味わいたいという願いを持っています。限定された、あるいは強制された情報だけでは、心が不安になり、どこか満ち足りないものを感じるものです。その意味では、情報化とは、人間の本来の願望に背き、情報の受け手の自由を制約するものだといえるでしょう。事物のイメージ化、すなわち情報化には、そういう側面があることを、われわれは心して見抜いておく必要があるわけです。

(山崎正和『二十一世紀の遠景』による)

1 本文中のA~Dのーを付けた語のうち、一つだけ他と活用形の異なるものがある。その記号選びなさい。

解答:●●●

2 ①情報、観念、イメージといった頭脳の産物とあるが、次のうち、情報、観念、イメージなどの「頭脳の産物」について、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選びなさい。

ア ーつのアスペクトから眺められた唯一の見かけであるテレビ画面の映像は、一つの存在でありながら、それを見る視点を変えることで、自由で多彩な、無限に近いイメージを取り出すことができるものである。

イ 情報あるいはイメージは、裏側を持たず滲みや揺らぎをできるだけ排除した存在だと定義することができ、提示した人の意思に反したりそれを超えたりする余白や周縁は可能な限り抑制されている。

ウ 情報として精巧につくられ、バーチャル・リアリティと呼ばれるようになったイメージには、提示した人の意図が忠実に表現されており、作者や受け手の意識を超えた名状しがたい不思議な雰囲気が備わっている。

エ 一定の角度から一定のフレームの中に「もの」をとらえた写真は、見る人を強制して明確な一点に関心を集中させることによって、人間の精神が情報の限定、分析的な正確さなしに成立しないということを示している。

解答:●●●

3 次のうち、本文中の( ② )、( ③ )に入れることばの組み合わせとして最も適しているものはどれか。一つ選びなさい。

ア ② たとえば ③ つまり

イ ② したがって ③ つまり

ウ ② たとえば ③ しかし

エ ② したがって ③ しかし

解答:●●●

4 本文中で筆者は、情報化とはどのようなものだといえると述べているか。本文中のことばを使って七十五字以上、九十字以内で書きなさい。

解答:●●●

【二】

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

①秀逸の発句といへるは、打ちきこゆる所、何とらへておもしろき事も

見えず、只(ただ)詞(ことば)すなをにたけ高くして、其の意味口をして述ぶる事かたき

をこそいひ待れ。是は常に詞を巧みよせたる句をのみ面白き事に覚え

てもてあそぶ人の耳には、聊(いささ)かかよふべからず。世に殿ねく人のゆるし

たる作者の秀逸と名にたてる発句を聞きて、その底の聞こえざる輩は、

我が心にうたがひをおこして、修し入りて見侍らば、自然とおもしろき

終行した後に意味をもしる事あらん。その分上に至らば、②自句に秀逸をまうけぬべし。

(注)発句 = ここでは、五・七・五の十七音からなる句のこと。

1 ①秀逸の発句とあるが、次のうち、秀逸の発句について、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選びなさい。

ア 秀逸の発句は、どこといっておもしろさがわからないが、その意味を正確に述べることはできる。

イ 秀逸の発句は、どこをとってもおもしろさがすぐに伝わり、詞が素直で格調が高いものである。

ウ 秀逸の発句は、詞が素直で格調が高く、その意味を口で述べることが難しいものである。

エ 秀逸の発句は、常に詞によって技巧を凝らしているため、その意味を述べることは難しい。

解答:●●●

2 本文において「興じ楽しむ」という意味を表すことばとして最も適していることばを、本文中から五字で抜き出しなさい。

解答:●●●

3 ②自句に秀逸をまうけぬべしとあるが、秀逸の句を自作することについて、本文中で筆者が述べている内容を次のようにまとめた。( a )に入れるのに最も適していることばをあとから一つ選びなさい。また、( b )に入る内容を本文中から読み取って、現代のことばで二十字以上、三十五字以内で書きなさい。

世の中で( a )の、秀逸であると言われている発句を聞いて、その奥深いところにあるものを理解できない者は、自分の( b )ようになれば、秀逸の句を自作することができる。

ア 一部の人から信頼されている作者

イ 知り合いの人から許可を得た作者

ウ 周囲の人々とうちとけている作者

エ 広く人々から認められている作者

解答:

●●●

●●●

【三】

次の問いに答えなさい。

1 次の(1)~(3)の文中の色を付けた漢字の読み方を書きなさい。また、(4)~(6)の文中の色を付けたカタカナを漢字になおし、解答欄の枠内に書きなさい。ただし、漢字は楷書で、大きくていねいに書くこと。

(1) 車掌がアナウンスをする。

(2) 曖昧な返事をする。

(3) 物流が滞る。

(4) 地元の企業にシュウショクする。

(5) 換気のためにマドを開ける。

(6) 地図のシュクシャクを確認する。

解答

(1):●●●

(2):●●●

(3):●●●

(4):●●●

(5):●●●

(6):●●●

2 「人に数ふるに善を比てする、之を忠と謂ふ」の読み方になるように、次の文に返り点を付けなさい。

解答:●●●

【四】

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

①美しいものに接する時、われわれはそれを何等かの形でいつまでも残しておきたいと思う。例えば庭先の平凡な木の鮮やかな緑、道端の水たまりの上を吹き過ぎる風、また刻々に姿を変える雲のたたずまい、これらをわれわれは日々見馴れているが、美しいこれらがどうして一瞬毎に消滅していいであろうか。美しいものはしばしばはかないけれども、まさにそれ故に美しいものは永遠に残らなければならない。永遠に残らなければならないからこそ、はかないという感じをそれは人に与えるのである。もしも美を定義するとすれば、それは永遠的なものに参画する行為であると言い得よう。

永遠的なもの。 ーー単に美しいと思うだけではまだ芸術ではない。われわれは美しいものに触れた時、それを永遠にとどめたいと願い、その意味でそれは既に永遠的なものに参画していることだが、この願いは当然自分自身の手によってそれを永遠の中に移そうとする願いになる。このようにして築かれた作品は単に自然或は現実の模倣ではなく、かえって自然や現実を成りたたせる根拠であり、そうであればこそ②それは永遠的なものの実現なのである。人は一体何によって何のために生きているのか。われわれが本当に生きていると思うことができるのは、何等かの意味で永遠的なものに支えられ結びついている時である。むろん永遠的なものは必ずしも芸術としてのみあらわれるとは限らない。ただ芸術はそれを眼で見、耳で聞き、手で触れ得る「もの」の中に実現するのである。③感覚的なものと永遠的なものとの一致が芸術の本質だと言ってもよい。この意味で芸術家は一方においては技術家であり、他方においては宗教家である。彼は創造するが、創造とは単に新しいものを作り出すことではない。新しいものを作り出すだけならば流行製造業者の方がうまいかもしれない。創造とは根底から新しいものを作り出すこと、虚無からの創造、つまり永遠的なものの発見である。永遠的なものを作ることはできない。作られたものは滅びる。新しい流行はすぐに古くなる。芸術家は眼に見えるものの背後に眼に見えぬ永遠的なものを見出し、それを眼に見えるものにするのである。芸術は永遠に新しい。

芸術は「もの」である。ーーとは言え、芸術家は先ず永遠的なものを見出し、然る後それを眼に見える形にもたらすのではない。永遠的なものは感覚的素材を通してのみ実現されるのであり、素材との格闘自体が理想の実現なのである。着想がどんなに面白くても、思想がどんなに深くても、それだけでは芸術にならない。絵画は思想で描かれるのではなく絵具と筆とで描かれるのであり、音楽は感情で生み出されるのではなく作曲法とピアノとで生み出されるのである。哲学者は頭の中で考えてから文章を善く。しかし芸術家は眼で考え、手で歌う。素材との長い格闘、忍耐強い技術の錬磨の中で始めて、感情と思想とが確平としたもの、揺がないもの、永遠的なものとなるのである。芸術はそれによって永遠的なものをあらわしているといったものではない。それは何よりも先ず、色であり、形であり、音であり、それによって永遠自体である。

(矢内原伊作『芸術への招待」による)

1 ①美しいものとあるが、次のうち、美しいものとはどのようなものかということについて、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選びなさい。

ア 庭先の木や道端の水たまりや雲など、日々見馴れている平凡なもの。

イ しばしばはかないけれども、それ故に永遠に残らなければならないもの。

ウ 一瞬毎に消滅していいと思えるほど、鮮やかで刻々に変化していくもの。

エ それを定義することにより、永遠的なものに参画することができるもの。

解答:●●●

2 ②それのさしている内容を次のようにまとめた。( a )、( b )に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、( a )は五字、( b )は十三字で抜き出すこと。

( a )を自分の手で( b )によって築かれた作品。

解答:

a:●●●

b:●●●

3 ③感覚的なものと永遠的なものとの一致が芸術の本質だとあるが、本文中で筆者は、芸術家がどのようにすることで、感覚的なものと永遠的なものとが一致すると説明しているか。その内容についてまとめた次の文の( )に入る内容を、本文中のことばを使って四十五字以上、五十五字以内で書きなさい。

芸術家が素材との( )ことで、感覚的なものと永遠的なもの。

解答:●●●

4 次のうち、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選びなさい。

ア われわれが本当に生きていると思うことができるのは、何等かの意味で永遠的なものに支えられ結びついている時であり、永遠的なものは必ず芸術によってあらわれる。

イ 流行製造業者が得意とするような根底から新しいものを作り出す行為とは違い、作られたものが滅び流行が古くなる中で、永遠的なものを発見することを創造という。

ウ 哲学者が頭の中で考えてから文章を書くことと同じように、芸術家は眼に見えるものの背後に眼に見えないものを見出してからそれを眼に見える形にもたらしている。

エ 芸術は何よりも先ず、色であり、形であり、音であることによって永遠自体であり、芸術そのものによって永遠的なものをあらわしているといったものではない。

解答:●●●

【五】

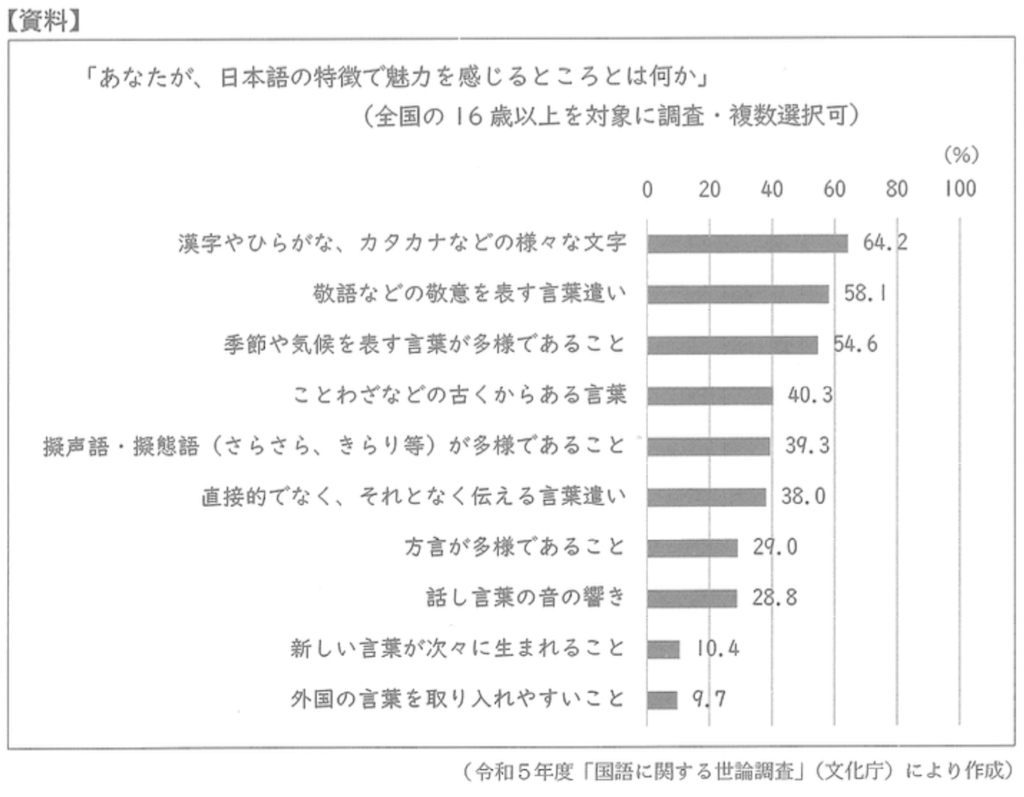

次の【資料】は、「あなたが、日本語の特徴で魅力を感じるところとは何か」、という質問に対する回答結果を示したものです。【資料】からわかることにもふれながら、「日本語の特徴」についてのあなたの考えを、別の原稿用紙に三百字以内で書きなさい。

大阪府教育委員会のホームページより、最新の情報が得られます。必要に応じて、見るようにしましょう!