最後に、傾向と対策・高校入試のしくみなどへのLINKがあります。

【一】

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

①一般に哲学は、昔の偉い人が書いた難しい本を分析する学問だと思われているようです。でも、それは哲学研究であって、哲学そのものではありません。

本当の哲学とは、知を求め続けることなのです。哲学は古代ギリシアで誕生したといわれます。たとえば、哲学の父ソクラテスにいわせると、それは知を意味する「ソフィア」を「フィレイン」、つまり愛することなのです。これが英語のフィロソフィー、あるいはドイツ語のフィロゾフィー等の語源であり、その和訳である哲学の意味です。( ア )

ソクラテスは、なんでも知ったかぶりをするより、正直に知らないといって、その知らないことを探究する方が賢いといいました。これがいわゆる「無知の知」と呼ばれるものです。( イ )哲学はまさにそれを実践するものなのです。

知らないから探究し続ける。私たちは日ごろ、自由や愛といった言葉を使いますよね。( ウ )でも、本当にそうでしょうか?自由の意味、愛の意味とはいったい何なのでしょうか?

改めて問われると、答えに困るのではないでしょうか。( エ )つまり普段私たちは、自分が使う言葉をわかったつもりでいるだけなのです。それはソクラテスがいう無知の知とは正反対の態度だといえるのではないでしょうか。だからわかっていると思い込んでいる言葉を、あえて問いに付すことで初めて、哲学という営みが始まるのです。

現に、「自由とは何か?」、「愛とは何か?」といった問いは、数千年前から問われ続けてきた哲学的問いです。そしてその問いは、今なお探究され続けています。そんな単純な問いが、いまだに解明されていないことに驚くかもしれませんが、そこがまた哲学の面白いところなのです。

ここですでに、他の学問とは異なる哲学の②二つの特徴が明らかになったことと思います。一つは、当たり前のわかりきったことを問うという点。もう一つは、いつまでも問い続けるという点です。

・一見馬鹿げているようで、これらはいずれもとても大事なことです。そもそも、当たり前のわかりきったことを問う学問はほかにありません。でも、もし誰もが勘違いをしていたとしたらどうでしょう?いつまでたってもその勘違いは正されることはありません。歴史を見ると、そういうことは何度もありました。だから当たり前のことをあえて問う学問が必要なのです。

だとしても、一度きちんと議論すれば、そう何度もやらなくてもいいように思うかもしれません。ただ、時代は変わります。自由の意味も、時代が変われば変わってくるのです。だから何度でも問い直す必要があるわけです。そうやって同じ問いをずっと続けるのも、哲学ならではの特徴なのです。

では、その哲学はいったいどのようにやればいいのか?これも色んな立場や説明の仕方がありますが、私は誰にでもできるように可能な限りシンプルに説明しています。それは、「物事を疑い、様々な視点で捉え直して、再構成し、それを言語化する」というものです。

当たり前のことを改めて考えるためには、まず疑う必要があるのです。日ごろ使っている自由という言葉の意味についてあえて考えるには、自分が持っている思い込みを疑わなければなりません。

わかってるつもりで使っているなら、それが間違っているかどうかにかかわらず、なんらかの意味を与えているはずです。それを思い込みと呼ぶこともできるでしょう。その思い込みを疑わないことには、本当の意味を考えるのは不可能です。だから③哲学の第一歩は当たり前を疑うことなのです。

(小川仁志『中高生のための哲学入門』による)

〔注〕ソクラテス=古代ギリシャの哲学者。

1 ①一般にとあるが、このことばが修飾している部分を次から一つ選びなさい。

ア 哲学は イ 難しい

ウ 分析する エ 思われているようです

正解:●●●

2 本文中には次の一文が入る。入る場所として最も適しているものを本文中ア〜エから一つ選びなさい。

そうした言葉を使うということは、その意味がわかっているつもりだからです。

正解:●●●

3 ②哲学の二つの特徴とあるが、本文中で筆者は、哲学において、当たり前のわかりきったことを問うことといつまでも問い続けることの二点が必要なのは、どのようなことがあるからだと述べているか。その内容についてまとめた次の文の【 】に入る内容を、本文中のことばを使って四十字以上、五十字以内で書きなさい。

当たり前のわかりきったことをもし誰もが勘違いをしていたとしたら、【 】ことがあるから。

正解:●●●

4 ③哲学の第一歩は当たり前を疑うことなのですとあるが、本文中で筆者がこのように述べる理由を次のようにまとめた。( a )( b )に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、( a )は十二字、( b )は九字で抜き出すこと。

当たり前のことを改めて考えるためには、まず疑う必要があり、( a )を疑わないことには、物事の( b )ことはできないから。

正解:

( a )●●●

( b )●●●

【二】

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

春の比、式公大きなる金の鉢に水を入れて、床になをさせ、僕に紅梅一えだ置かせられ、宗易に、「花①つかうまつれ」と仰せらる。御近習の人々、「難題かな」と嘘かれけるを、宗易、紅梅の枝さか手に取り、水鉢にさらりとこき入れたれば、開きたると蕾とうちまじり、水上に浮かみたるが、②えもいはぬ風流にてぞ有りける。公、「何とぞして利休めをこまらせうとすれども、こまらぬやつじゃ」との上意、御感斜めならず。

〔注〕

宗易 = 千利休

つかうまつれ = 生けてみよ

こき入れたれば = 手でしごきとっていれた

御感斜めならず = ご機嫌が一段とよかった

1 ①つかうまつれを現代かなづかいになおして、すべてひらがなで書きなさい。

正解:●●●

2 次は、Aさんがこの文章を読んだ後に書いた【鑑賞文の一部】です。【鑑賞文の一部】中の( a )、( b )に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、( a )は二字、( b )は七字で抜き出すこと。

【鑑賞文の一部】

この話は、秀吉が利休を困らせようと( a )を出しましたが、利休は機転をきかせてうまくきりぬけたところに面白さがあると思います。たった一本の紅梅を、水の入った( b )に生けるという、お付きの人々も( a )だと思うような要求に、利休は手でしごきとって入れるという行動で応えました。

正解:

( a )●●●

( b )●●●

3 ②えもいはぬ風流にてぞ有りけるとあるが、本文中で筆者は、利休が鉢に入れた紅梅のどのような様子について「何とも言えないくらい風情がある」と述べているか。その内容についてまとめた次の文の【 】に入る内容を本文中から読み取って、現代のことばで十五字以上、二十五字以内で書きなさい。

利休が鉢に入れた紅梅の【 】様子。

正解:●●●

【三】

次の問いに答えなさい。

1 次の(1)~(4)の文中の傍線を付けた漢字の読み方を書きなさい。また、(5)~(8)の文中の傍線を付けたカタカナを漢字になおし、解答欄の枠内に書きなさい。ただし、漢字は精書で、大きくていねいに書くこと。

(1)機械のねじを締める。

正解:●●●

(2)荷物を抱える。

正解:●●●

(3)架橋工事が始まる。

正解:●●●

(4)自然への畏怖の念。

正解:●●●

(5)地元の企業にシュウショクする。

正解:●●●

(6)テツボウで逆上がりの練習をする。

正解:●●●

(7)換気のためにマドを開ける。

正解:●●●

(8)地図のシュクシャクを確認する。

正解:●●●

2 次の文の「私」は中学生である。( )に入れる敬語表現として適切なものを、あとのア~エから一つ選びなさい。

私は、先生に自分の考えを( )。

ア お話しになった イ お話しした

ウ お話しなさった エ 話された

正解:●●●

【四】

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

日本の伝統的な建築様式において最も特徴的なのはその開放性である。そのことは人の住まい方や人間関係、行動様式にも大きな影響を及ぼし、日本の文化のかたちをも決定付けている。外部に対して内を壁で囲い込む西洋の建築に対し、内と外が曖味につながる①日本の建築。その内外定かならぬ空間に存在する「中間領域」という概念から日本の住まいを紐解いていくと、現代の住まいに緊張感を取り戻すことができるであろう。

・座敷は本来、庭と一対になっており、戸や障子を開け放って庭の眺めを楽しむというのが日本人の伝統的な住まい方であった。住居の開放性は、自然との親密な接触を大切にする日本人の感性にも由来しているのであろう。構造的に見ても自然に向かって開かれており、内部と外部が連続しているため、しばしばその境界は曖昧なものとなる。そこに内と外の空間が混じり合う「中間領域」が生み出される。たとえば、農家の濡れ縁や町家の通り庭あるいは軒下の空間や渡り廊下など、日本建築には内部とも外部ともつかない曖昧な空間が、必ず意識的に設けられている。そこには風土や気候によって様々な創意工夫が見られるのである。

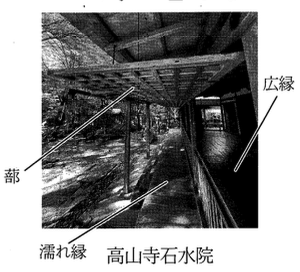

開放的な日本建築において、建具は内外を仕切る装置として重要な意味をもつ。建具は開け閉めによって内外をつなげたり分けたりすることができる可変装置である。京都の根尾にある②高山寺石水院の広縁には突き上げ式の蔀(しとみ)と呼ばれる建具が入っている。蔀は極めて単純な開閉方式であるが、それゆえに引き起こされる空間の変化も大きい。建物の底部分に当たる広縁は、蔀が閉まっている状態では部屋の「内」である。しかし格子状の部は風や光を通し、半ば「外」のようにも感じられる。そして蔀を開け放った途端、広縁は外側にある濡れ縁と一体化し、さらに「外」に近付いていく。広縁や濡れ縁そのものが中間領域であるが、蔀というひとつの仕掛けによって中間領域に内外の段階的な浸透性が生じるのである。

また敷居に二本溝が切られるようになると、それまで開くか閉じるかしか選べなかった建具を引き違うことができるようになった。建具は内外を自在に操作し始め、中間領域はより一層曖昧さを増す。さらに板戸、障子、格子など透過性の異なる建具が幾重にも重ねられ、中間領域そのものが幾通りにも変幻していくと、内外の関係性はより一層複雑さを帯びるのである。

日本建築における「内」「外」の境界は、必ずしも一義的に定められるものではない。一般には壁などの垂直面が、内外を区別する境界と考えられることが多い。しかし、敷居や門・鳥居などは、「またぐ」「くぐる」という行為によって内外の領域を③画す象徴的な境界と言える。また開閉自在の建具、人の出入りは拒むが光と風を通す格子、さらには壁面がなく、屋根の有無つまり雨が当たるかどうか、床面のレベル差や仕上げ材の違い、あるいは上下足の区別によって、内外の別が示唆されることも少なくない。

このように境界を幾重にも重ねることによって、曖昧な中間領域がつくり出される。そして厚みのある境界は、空間を多義的で奥行きの深いものへと変えていく。

そこを訪れた人は、内外定かならぬ様相に戸惑い足を止め、どこで靴を脱ぐべきか、あるいはどこまでが自分の家なのかと思いを巡らせるであろう。その瞬間、家というものの意識に変化がもたらされるのである。

(竹原義二『無有』による)

〔注〕

縁 = 和風建築で、座敷の外部に設けた庭につながる板敷きの部分。建物の内側にあるものを「広縁」、外側にあるものを「濡れ縁」という。

蔀 = 一般的に、光や雨風をさえぎるために格子に板を張り付けた戸。高山寺石水院の部は、板を張り付けていないため光や風を通す。

1 日本の建築とあるが、日本の建築の特徴について、本文中で筆者が述べている内容を次のようにまとめた。( a )、( b )に入れるのに最も適しているひとつづきのことばを、それぞれ本文中から抜き出しなさい。ただし、( a )は十八字、( b )は十六字で抜き出し、それぞれ初めの五字を書きなさい。

日本の建築は内と外が曖昧につながっており、その曖昧な境界には( a )が生み出され、そこには( b )が見られる。

正解:

( a )●●●

( b )●●●

2 ②高山寺石水院の広縁とあるが、本文中で筆者は、高山寺石水院の広縁は、部の開閉によってどのように変化すると述べているか。その内容についてまとめた次の文の【 】に入る内容を、本文中のことばを使って四十五字以上、五十五字以内で書きなさい。

•高山寺石水院の広縁は、格子状の部が風や光を通すため、部が閉まっている状態では【 】ことで、さらに「外」に近付いていく。

正解:●●●

3 ③画すとあるが、次のうち、このことばの本文中での意味として最も適しているものはどれか。一つ選び、記号を•で囲みなさい。

ア 区別する イ 計画する

ウ 描写する エ 比較する

正解:●●●

4 次のうち、本文中で述べられていることがらと内容の合うものはどれか。最も適しているものを一つ選びなさい。

ア 開放性は、日本の伝統的な建築様式における最大の特徴であり、開放的な日本建築は、日本人の住まい方や人間関係、行動様式にも大きな影響を与えるだけでなく、西洋の文化にも影響を与えた。

イ 座敷は、自然に向かって開かれた構造をもつものであり、自然と親密に接することを大切にしてきた日本人は、戸や障子を開放して庭の眺めを楽しんできた。

ウ 敷居に二本溝が切られるようになると、それまで開くか閉じるかしか選べなかった建具を引き違うことができるようになり、建具は内外を明確に仕切ることができるようになった。

エ 日本建築には、壁などの垂直面のほか、「またぐ」「くぐる」という行為、建具の開閉や性質、屋根の有無、床面のレベル差や仕上げ材の違い、上下足の区別など、内外を一義的に定める様々な境界がみられる。

正解:●●●

【五】

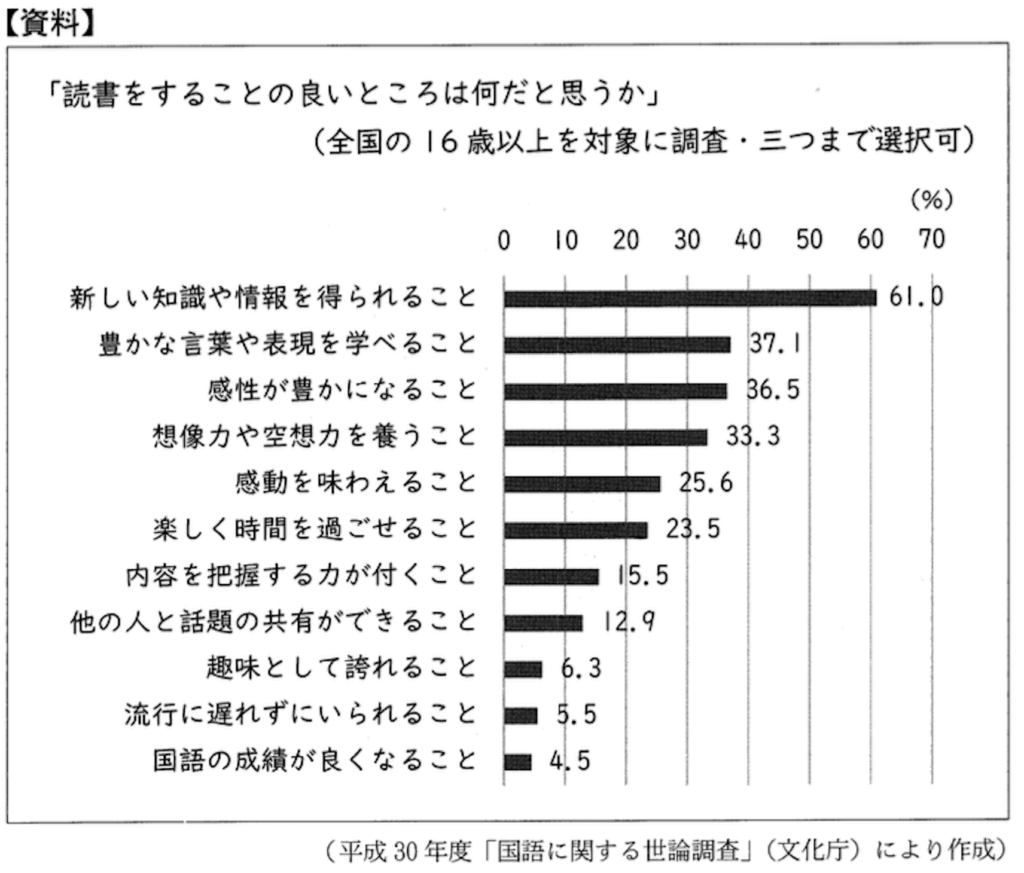

次の【資料】は、「読書をすることの良いところは何だと思うか」という質問に対する回答結果をまとめたものです。あなたは、読書をすることの良いところはどのようなところだと考えますか。あなたの考えを、【資料】の内容にもふれながら、なぜそのように考えたのかも含めて、別の原稿用紙に二百六十字以内で書きなさい。

大阪府教育委員会のホームページより、最新の情報が得られます。必要に応じて、見るようにしましょう!