東京都教育委員会のページで必要に応じて最新の情報を確認しましょう!

【1】

放課後、太郎さんと花子さんは、お楽しみ会で行う人形劇の準備をしています。

太郎:人形劇に使う小道具で、まだ用意できていないものはあるかな。

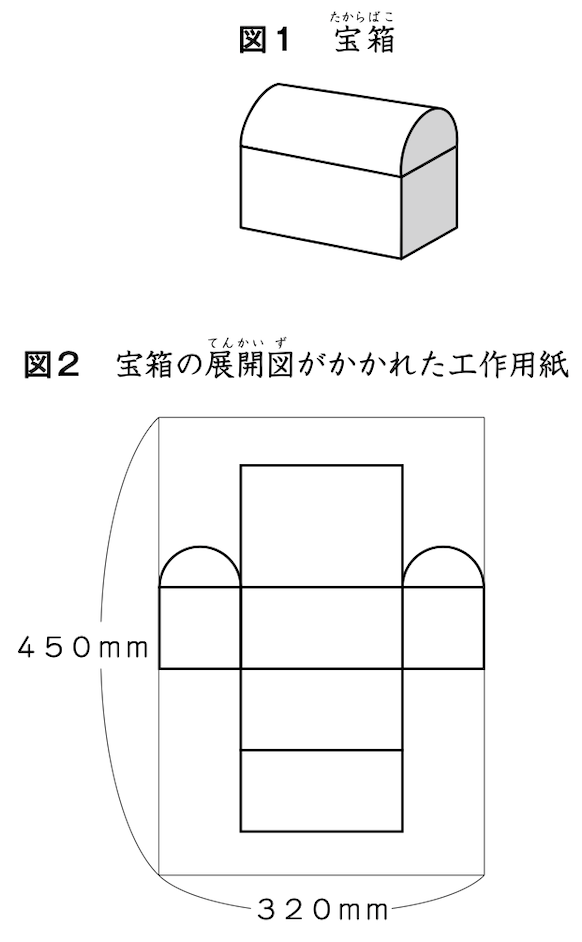

花子:いろいろ用意してきたけれど、宝箱はまだできていないよ。(図1)

太郎:では、工作用紙で宝箱を作ろうか。

花子:ここにある工作用紙は、長い辺が450mmで短い辺が320mmの長方形だよ。

太郎:工作用紙に展開図をかいてみたよ。(図2)

花子:展開図は、工作用紙の短い辺の長さをちょうど使っているね。それに、いろいろな図形からできているね。

太郎:宝箱の底になる面は長方形なんだよ。底になる面の長方形の長い辺の長さは、短い辺の長さの2倍にしたよ。

花子:正方形と半円が2個ずつあるね。正方形の1辺の長さと、半円の直径の長さは等しくなっているね。

太郎:そうだよ。この展開図はどれくらいの大きさなのかな。

花子:では、展開図の面積を計算してみようか。

〔問題1〕

花子さんは「展開図の面積を計算してみようか。」と言っています。図2の展開図の面積を答えなさい。解答らんには答えだけでなく、求めるものは何かを言葉や図で説明し、その式をかきなさい。なお、解答のかき方は、解答のかき方の例を参考にしなさい。ただし、円周率を3.14として計算し、答えの単位は㎠としなさい。のりしろは考えないものとします。

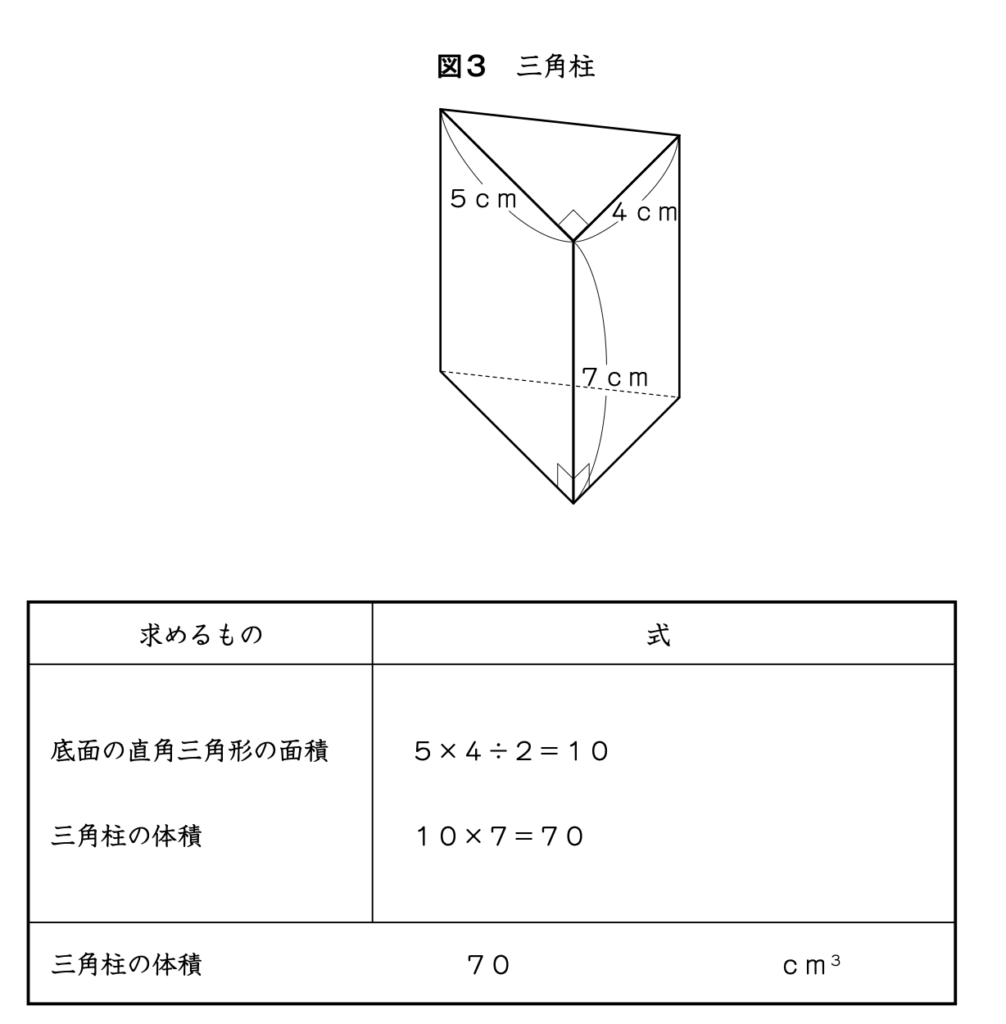

次の三角柱(図3)の体積を求める場合の、解答のかき方の例

太郎:これで宝箱を作れるね。

花子:次は、大道具の準備をしていこう。

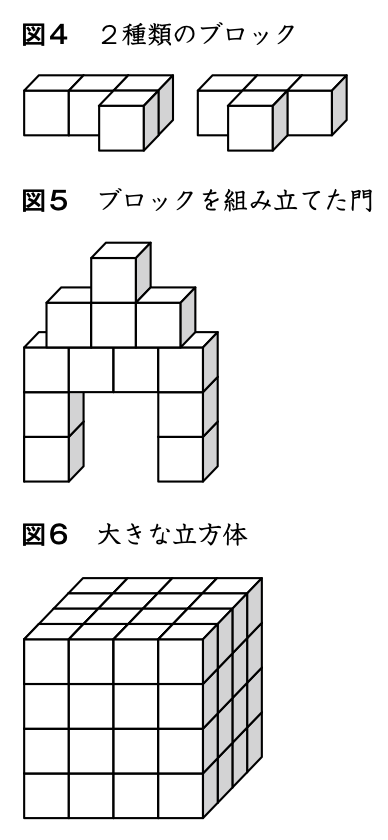

太郎:大道具は、2種類のブロックを組み立てて作るんだね。(図4)

花子:2種類のブロックは、同じ大きさの4個の立方体の面どうしをはり合わせてできているんだね。

太郎:2種類のブロックを組み立てて、門はできたよ。(図5)

花子:あとは、2種類のブロックを組み立てて、人形がおどるステージを作らなくてはいけないね。

太郎:ステージは、大きな立方体になるようにしよう。(図6)

花子:2種類のブロックを、すき間なく組み立てていこう。

太郎:2種類のブロックは、たくさんあるね。試しに、組み立ててみるよ。

太郎さんは、2種類のブロックを図6の大きな立方体になるように組み立てていきました。

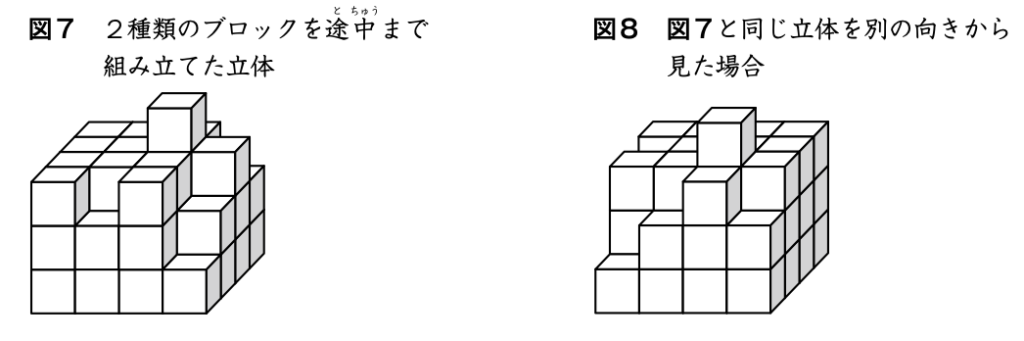

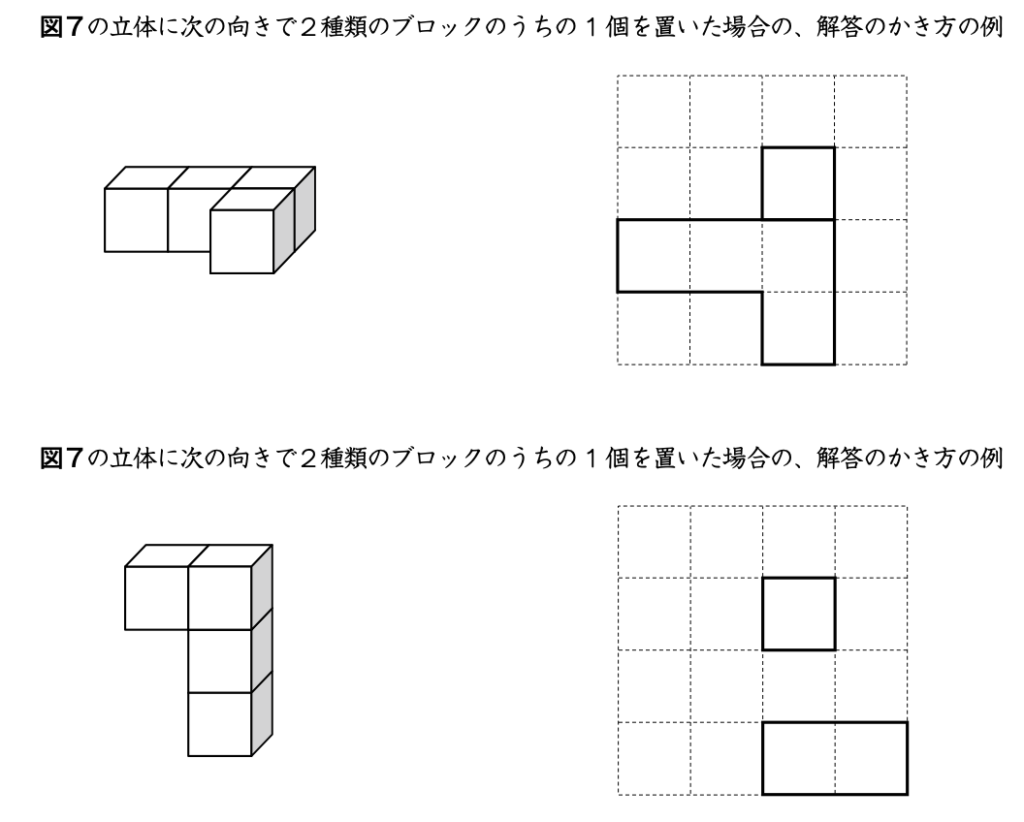

太郎:2種類のブロックを途中まではすき間なく組み立てたよ。(図7)

花子:ブロックが飛び出ていたり、へこんでいたりするね。別の向きから見ると、見え方が変わるね。(図8)

太郎:そうだね。2種類のブロックをさらに組み立てると、大きな立方体ができるよ。

〔問題2〕

太郎さんは「2種類のブロックをさらに組み立てると、大きな立方体ができるよ。」と言っています。図7の立体に図4の2種類のブロックをいくつか組み立てて、図6の大きな立方体になったときの、一番上の段にある2種類のブロックの境界線を解答らんにかきなさい。なお、解答のかき方は、解答のかき方の例を参考にしなさい。

【2】

学校でごみについて学んだあさこさんとけんじさんは、より深く調べたいと思い、たくさんの資料を持っているおじいさんの家を訪れました。

あさこ:学校で、ごみの収集と処理についてや、地域の人々の取り組みについて学んだね。

けんじ:社会での取り組みや私たちがやるべきこと、いろいろと考えなければいけないことが分かったね。もっと他にも調べてみたくなったね。

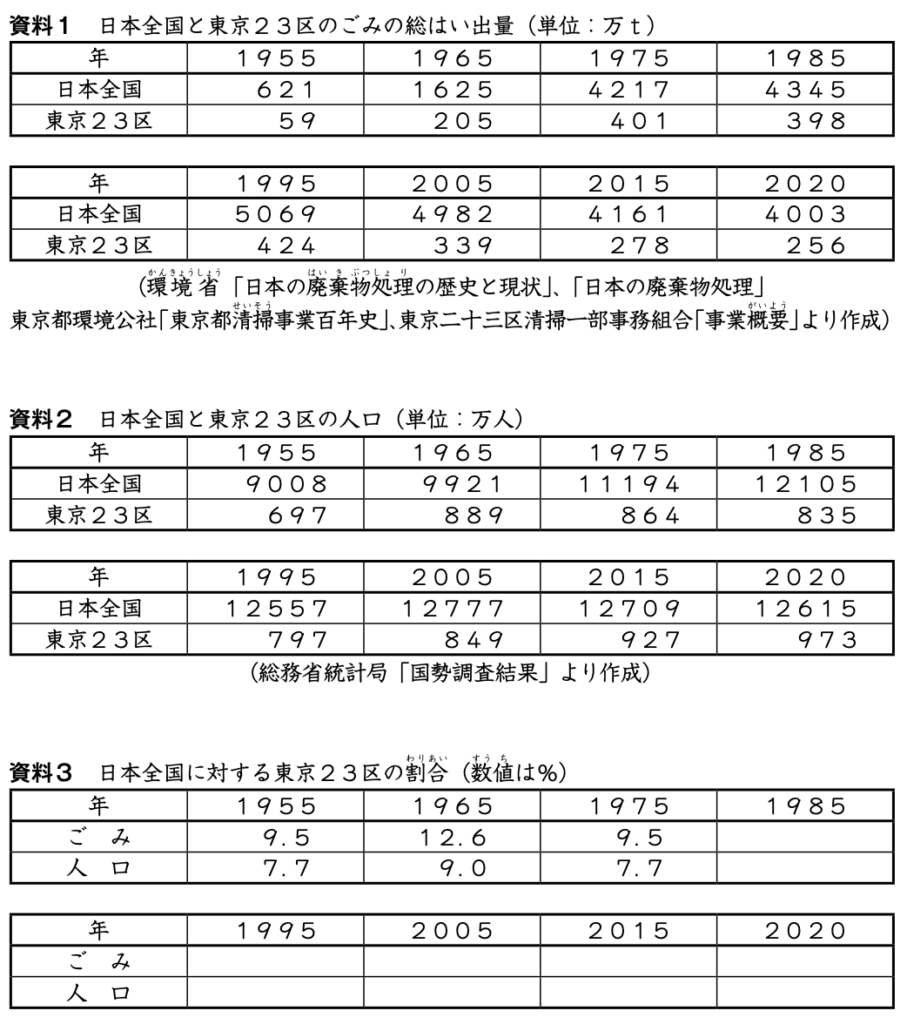

おじいさん:日本全国と東京23区についてならば、長い期間でのゴミの総はい出量の統計があるので、移り変わりを考えることができるよ。資料1を見てごらん。

けんじ:ごみの総はい出量とはなんのことかな。

おじいさん:区や市町村などによって収集された燃やすごみ、燃やさないごみ、粗ごみと、清掃工場などに直接に持ちこまれたごみの量を合計したものだよ。

あさこ:ごみの総はい出量は、いったんはとても増えたけれど、最近はかなり減ってきているんだね。

けんじ:みんなのごみを減らす努力が実を結んだんだね。

あさこ:そうだね。でも、東京23区では、ずいぶんとごみが出ているね。

けんじ:東京23区は人口が多いのだから、それだけごみが多く出るのではないかな。人口についての資料はないかな。

おじいさん:日本全国と東京23区の人口についての資料2があるよ。これらから何が分かるかな。

けんじ:このままでは、東京23区のごみの量や人口が、どれほど多いかは分からないね。

あさこ:東京23区のごみの量や人口が、日本全国に対して、どれくらいの割答かを計算したらどうだろう。

けんじ:なるほど。では、計算してみよう。資料3を3年分作ってみたよ。

あさこ:グラフにすると、数値だけよりも増え方や減り方の持ちょうが分かりやすくなりそうだよね。残りの年も計算して、二つのグラフを比べてみようよ。

〔問題1〕

(1) 資料1、資料2の数値を用いて、解答用紙の表を完成させなさい。答えは、表に書かれている数値と同じように、小数第二位を四捨五入した小数第一位までの数値で書きなさい。

(2)(1)の結果を使って、解答用紙に折れ線グラフを作りなさい。なお、どの線が、ごみの割合、人口の割合を表しているかが分かるような工夫をしなさい。

(3)あさこさんは「グラフにすると、数値だけよりも増え方や減り方の特ちょうが分かりやすくなりそうだよね。」と言っています。(2)で作った2本のグラフの増え方や減り方の様子を比かくして、1955年から2020年までを二つの時代に分け、それぞれの時代の、増え方や減り方の特ちょうを書きなさい。時代は、「1955年から(ア)年まで」「(ア)年から2020年まで」のように分け、(ア)に当てはまる年の数字を書きなさい。

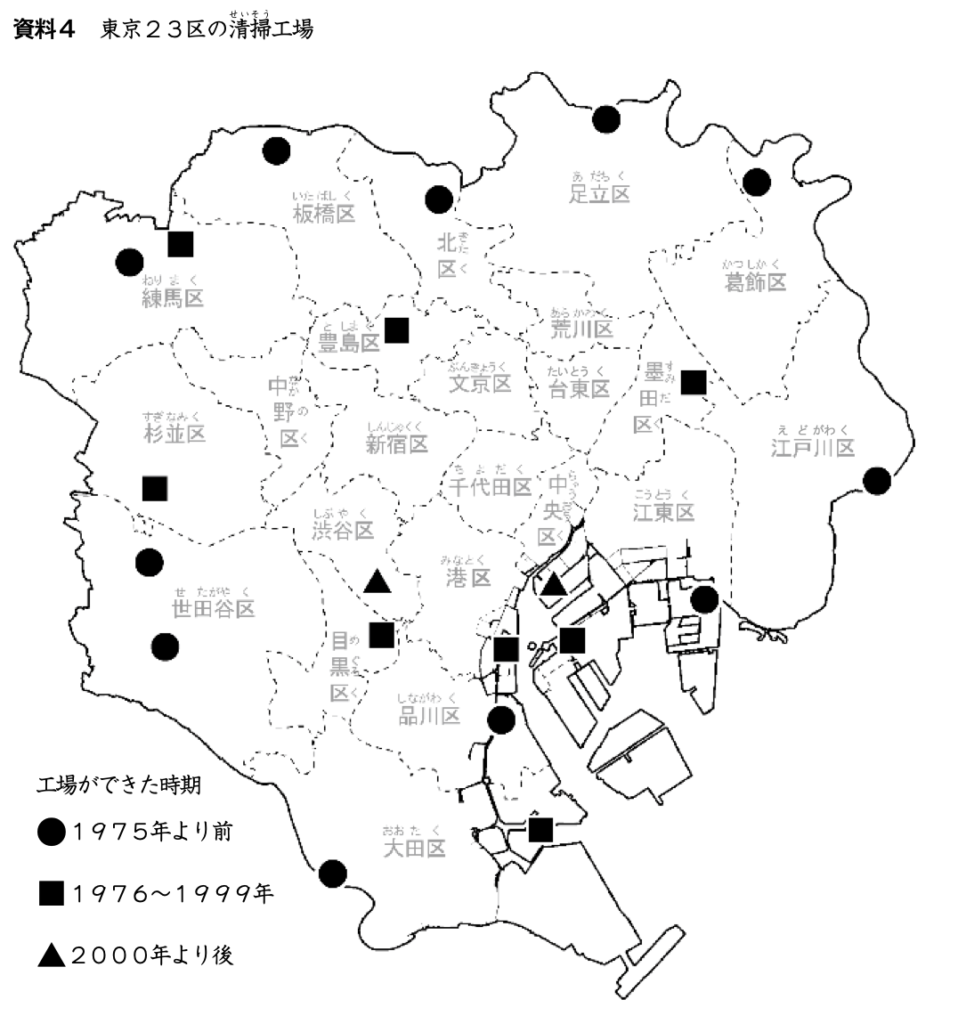

あさこ:ごみの処理は、清掃工場で燃やすことが多いことを習ったね。

けんじ:東京23区には、清掃工場がいくつあるのかな。

おじいさん:では、資料4を見てごらん。

けんじ:21か所もあるんだね。

あさこ:できた時期に注目すると、何か持ちょうがあるような気がするよ。

〔問題2〕

あさこさんは「できた時期に注目すると、何か持ちょうがあるような気がするよ。」と言っています。資料4を見て、あなたが気付いたことを書きなさい。

あさこ:最近は、東京23区のごみの総はい出量は減っているけれども、東京23区の人口は増えているので、これから、ごみの総はい出量が増えるかもしれないね。

けんじ:そうすると、清掃工場が足りなくなって、新しい工場を建てなければならなくなるかもしれないね。

おじいさん:過去には、清掃工場を建てる時に、いろいろな意見が出て、その中には建設に反対する意見が出たこともあるよ。

けんじ:でも、清掃工場は必要だよね。なぜ、反対したのだろう。

あさこ:反対した人たちは、清掃工場が建てられることで、地域に何か課題が生まれるのではないかと考えたのかもしれないね。

けんじ:それなら、多数決で決めてしまえばいいんじゃないかな。

おじいさん:多数決で、意見のちがいをまとめることができるのかな。課題が生まれるのではないかと心配している人を安心させることができるのかな。

あさこ:いろいろな意見をもつ人たちが集まって、課題について話し合うことが大切だね。

けんじ:話し合うことで、心配している人にも安心してもらえたり、ちがう意見を聞くことで、新しい見方ができるようになったりするかもしれないね。

〔問題3〕

(1) あさこさんは「反対した人たちは、清掃工場が建てられることで、地域に何か課題が生まれるのではないかと考えたのかもしれないね。」と言っています。どのような課題が生まれると考えたのでしょう。あなたの考えを書きなさい。

(2) 清掃工場が建てられることで、地域に何か課題が生まれると考えた人に安心してもらうための対策と、新しい見方ができるようになるための提案について、(1)をふまえて、あなたの考えを具体的に121字以上150字以内で書きなさい。

なお、解答らんには、段落をかえずに書きなさい。「・」や「。」もそれぞれ字数に数えます。

※ 北区と江芦別区の清掃工場は、現在建てかえ工事中。

※ 建てかえで少し位置が変わったり、名前が変わったりした工場もある。

(東京都環境公社「東京都清掃事業百年史」、東京二十三区清掃部事務組合「事業概要」などより作成

【3】

花子さん、太郎さん、先生がシャボン玉について話をしています。

花子:食器用せんざいを使ってシャボン玉を作ってみようよ。

図1

太郎:大きなシャボン玉を作るためには、どのような液を作ったらよいのかな。

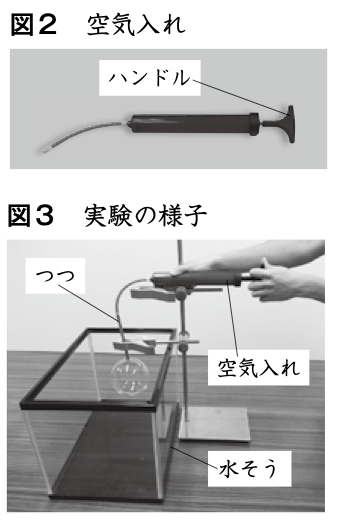

先生:さとう水に食器用せんざいを入れた液を作るとよいです。食器用せんざいを入れるには、図1のようなスポイトを用いましょう。このスポイトから食器用せんざいをたらすと、1てきの重さはどれも同じです。

花子:さとう水を作るとき、さとうの重さをどれくらいにするとよいのかな。

二人は、先生のアドバイスを受けながら、次のような実験1を行いました。

実験1

手順1 ビーカーを7個用意し、そのうち一つのビーカーには水10gを入れ、液体Aとする。

さらにもう一つのビーカーにはさとう1gと水9gを入れ、よくかき混ぜて10gのさとう水を作り、液体Bとする。同様に、残りのビーカーに、それぞれさとう2g.3g. 4g. 5g. 6gを入れてから水を加え、それぞれよくかき混ぜて10gのさとう水を作り、液体C~液体Gとする。

手順2 シャボン玉を作るために、図2のような、ボールをふくらませる空気入れを用意する。この空気入れは、ハンドルを引いた状態から最後まで1回おすごとに同じ体積の空気がシャボン玉の中に入り、ハンドルを引くときにはシャボン玉の中の空気はもとにもどらないようになっている。

手順3 空気入れの先につつをつけ、図3のように固定する。つつの空気が出る部分を空の水そうの中央に置き、つつの先にできたシャボン玉がまわりの空気の動きにえいきょうを受けないようにする。

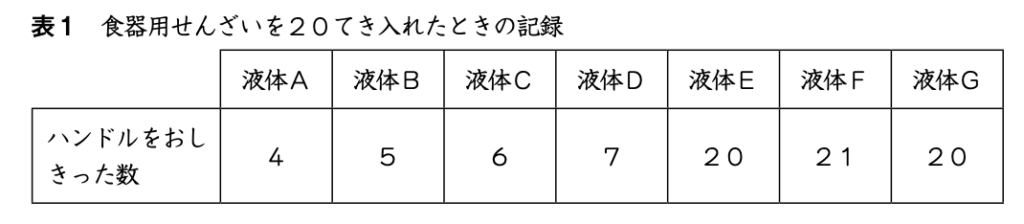

手順4 液体A~液体Gにそれぞれ食器用せんざいを20てき入れ、よくかき混ぜる

手順5 食器用せんざいを入れた液体Aを図3のつつの先につけた後、空気入れのハンドルを引いた状態から一定の速さで最後までおす。シャボン玉が割れていない場合は、ハンドルを引いた後、再びハンドルをおす。それを、ハンドルをおした回数を数えながら、シャボン玉が割れるまでくり返す。シャボン玉が割れた場合は、それまでにハンドルをおした回数から1少ない数を、ハンドルをおしきった数として記録する。

手順6 食器用せんざいを入れた液体B~液体Gについても、手順5を同様に行う。

実験1で食器用せんざいを20き入れた液体A~液体Gの記録は、表1のようになりました。ただし、シャボン玉が割れたのは、いずれもハンドルをおしている動作の、ハンドルをおし始めた後からおし終える前までの間でした。

太郎:さとうを入れたら大きなシャボン玉ができたね。

花子:食器用せんざいの重さを増やして、調べてみたいな。

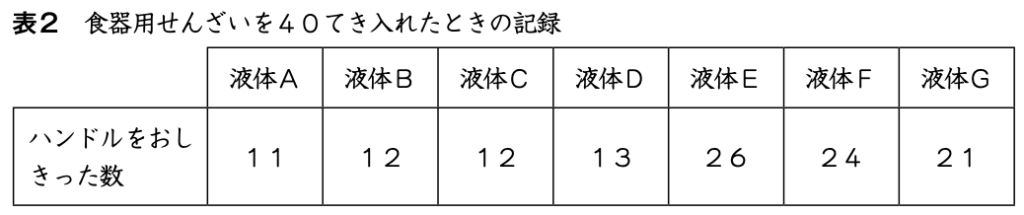

二人は、次のような実験2を行いました。

実験2

手順1 実験1の手順1で作った液体A~液体Gを新しく作る。

手順2 液体A~液体Gにそれぞれ食器用せんざいを40き入れ、よくかき混ぜる。

手順3 手順2で食器用せんざいを入れた液体A~液体Gについて、実験1の手順5と手順6を行う。

実験2で食器用せんざいを40でき入れた液体A~液体Gの記録は、表2のようになりました。ただし、シャボン玉が割れたのは、いずれもハンドルをおしている動作の、ハンドルをおし始めた後からおし終える前までの間でした。

〔問題1〕

実験1と実験2から、食器用せんざいを20き入れたときでも40き入れたときでも、水10gに食器用せんざいを入れて作ったシャボン玉に比べて体積が2倍以上のシャボン玉を作ることができた液体を、液体B~液体Gの中から全て選んで書きなさい。また、そのように選んだ理由を実験1の結果と実験2の結果から説明しなさい。

太郎:シャボン玉は、長い時間がたつと割れてしまうね。どうしてなのかな。

花子:時間がたつにつれて、シャボン玉のまくの様子が変化しているよ。くわしく調べるにはどのようにしたらよいですか。

先生:シャボン玉のまくの様子を調べるために、赤色の食用色素を使うとよいです。また、針金で長方形のわくを作ると、わくに平らなまくができて観察しやすいです。

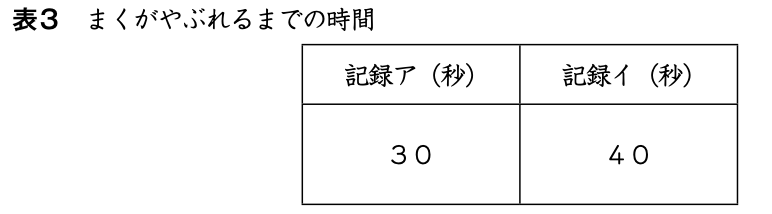

太郎:わくにできた平らなまくを観察し、まくがやぶれるまでの時間をはかってみよう。

二人は、次のような実験3を行いました。

実験3

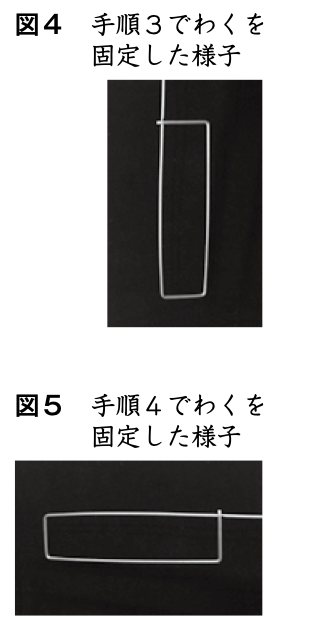

手順1 針金を使って長い辺が24cmで短い辺が6cmの長方形のわくを作る。

手順2 広くて浅い容器に水と食器用せんざいを入れ、さらに赤色の食用色素を加えてよくかき混ぜ、色のついた液体を作る。

手順3 手順1で作った長方形のわくを手順2で作った液体の中に入れてから、わくを持ち上げて平らなまくを作る。そして、図4のように短い辺が地面に平行で長い辺が地面に垂直になるように固定する。固定してからまくがやぶれるまでの時間をはかり、記録アとする。また、まくの様子を観察する。

手順4 手順1で作った長方形のわくを手順2で作った液体の中に入れてから、わくを持ち上げて手順3と同じ平らなまくを作る。そして、図5のように短い辺が地面に垂直で長い辺が地面に平行になるように固定する。固定してからまくがやぶれるまでの時間をはかり、記録イとする。また、まくの様子を観察する。

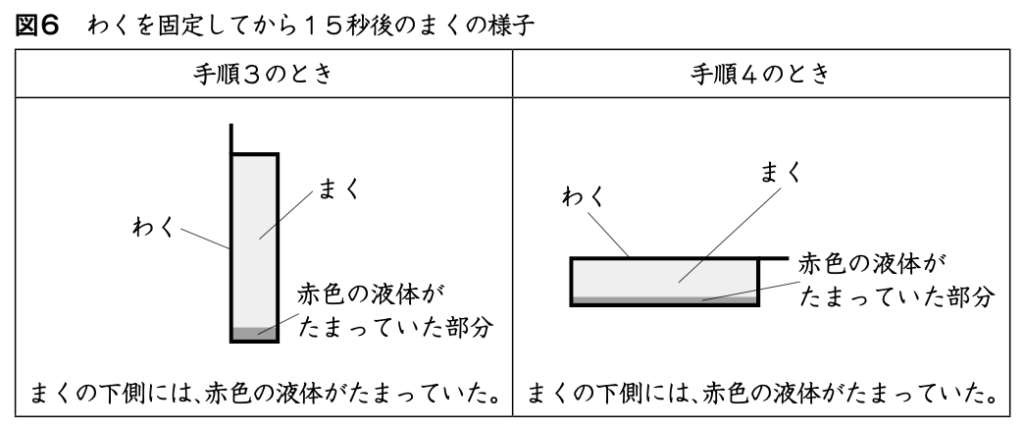

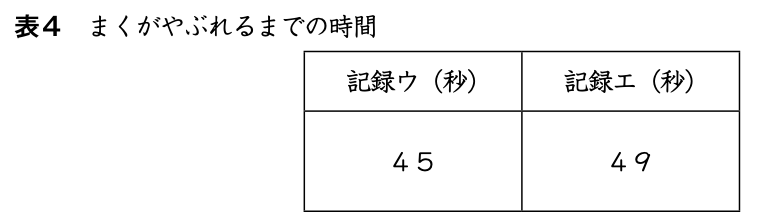

記録アと記録イは、表3のようになりました。わくを固定してから15秒後のまくの様子は、図6のようになりました。

花子:手順3でも手順4でも、まくがやぶれるまでの時間を長くするにはどうしたらよいのかな。

太郎:まくがやぶれるのはどうしてなのですか。

先生:まくの一部の厚さがだんだんうすくなるからです。

花子:まくがやぶれる前にわくを上下反対にしたら、どうなるのかな。

二人は、次のような実験4を行いました。

実験4

手順1 実験3の手順3と手順4のそれぞれにおいて、わくを固定してから15秒後にわくを上下反対にして再び固定する。わくを最初に固定してからまくがやぶれるまでの時間をはかり、それぞれ記録ウ、記録工とする。

記録ウと記録エは、表4のようになりました。

〔問題2〕

図6をもとにまくの厚さがうすくなっていく理由を説明したうえで、記録ウや記録エの値が記録アや記録イの値よりも大きくなるのはなぜなのか説明しなさい。