東京都教育委員会のページで必要に応じて最新の情報を確認しましょう!

【1】

理科クラブの活動中に、みずほさんとのぞみさんと先生が話をしています。

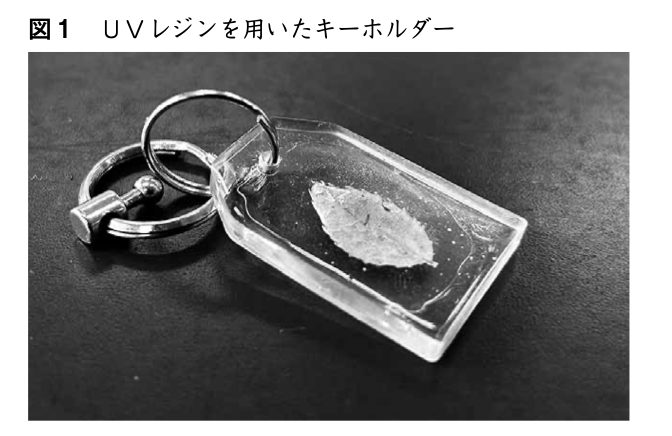

みずほ:のぞみさん、これを見てくれるかな。先日、博物館に行ったら、理科の実験コーナーがあって、そこでUVレジンという液体を使ってキーホルダーを作ったよ(図1)。

のぞみ:それはおもしろそうだね。でも、キーホルダーは液体ではなく、固体だね。どのような実験だったのか、くわしく教えてほしいな。

みずほ:液体のUVレジンを型に流しこんだ後、光を5分ほど当てたら、不思議なことに液体のUVレジンが固体に変わっていたよ。

のぞみ:先生、その光は、何か特別な光なのですか。

先生:みずほさんが実験で使った光には紫外線がふくまれています。液体のUVレジンは紫外線を当てることによって固体に変わります。

〔問題1〕

紫外線を当てることによって、なぜ液体のUVレジンは固体に変わったのだと思いますか。あなたの考えを書きなさい。説明には図を用いてもかまいません。

先生:紫外線は人間の目では見ることができない光です。同様に、見ることができない光に、赤外線があります。赤外線はいろいろな場面で使われています。

みずほ:赤外線にはものをあたためる性質があるので、暖ぼう用のヒーターに使われているね(図2)。

のぞみ:太陽の光にも赤外線がふくまれていると聞いたことがあるよ。だから太陽の光に当たるとあたたかくなるのだね。

先生:実はそのことに関係するのですが、室内を快適にする工夫がされている窓ガラスがあります。それは、表面に金属をはりつけた窓ガラスです。

のぞみ:そうすると、ガラスの向こう側が見えなくなりませんか。

先生:はりつけた金属はとてもうすいので、ガラスの向こう側は見えます。

みずほ:金属がどのような働きをするのか、実験して確かめてみたいです。

先生:では、アルミはくを使って実験してみましょう。

のぞみ:そのアルミはくは、ガラスにはりつけた金属と同じ働きをするのですか。

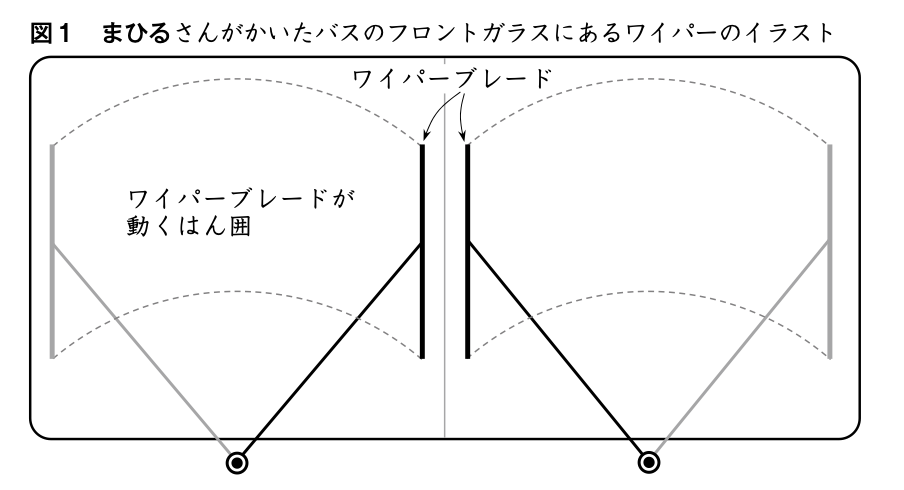

先生:アルミはくも金属なので、同じ働きをします。では実験を始めましょう。図3のように、水を10mL入れた試験管を2本用意します。1本はアルミはくでおおい、もう1本は何もしないでおきます。最初に、この時の水の温度を計測します。次に、この2本の試験管をヒーターから50cmはなれた場所に置きます。そして、10分間ヒーターの光を当てた後、再び水の温度を計測します。

のぞみ:結果を表1のようにまとめてみました。

〔問題2〕

(1)アルミはくは、どのような働きをしていると考えられますか。実験の結果をもとに、「赤外線」という言葉を用いて、あなたの考えを説明しなさい。

(2) 季節の移り変わりのある日本の環境において、表面に金属をはりつけた窓ガラスを使うことの長所と短所を、それぞれ一つずつ書きなさい。また、そのように考える理由について説明しなさい。説明には図を用いてもかまいません。

みずほ:人間は紫外線を見ることはできないけれど、他の生きものは見えているのかな。

のぞみ:一部の鳥やこん虫は紫外線が見えているといわれているね。

みずほ:そういえば、こん虫は光に集まる習性があると聞いたことがあるよ。街灯にもこん虫が集まっているね。

のぞみ:街灯などに使われている電球には、白熱電球やLED(発光ダイオード)電球など、いろいろな種類があるね。それらの光の中には紫外線がふくまれているものもあるのかな。

先生:どのような成分の光をどれくらい出しているかは、電球の種類によって異なります。

例えば、白熱電球は、目に見える光の他に、赤外線を多く出していますが、紫外線はほとんどふくまれていません。

みずほ:使われている電球の種類によって、集まるこん虫の種類は異なるのですか。

先生:では、電球の種類のちがいで集まるこん虫の種類と数にちがいがあるか調べてみましょう。夕方、白い布にいろいろな電球の光を30分間当てて、集まってきたこん虫の種類や数を記録します。

のぞみ:実験の結果を表2にまとめてみたよ。チョウやガの仲間の数は多過ぎて正確に数えられなかったので、表には書いていません。消灯のときはこん虫はほとんど集まらないので、こん虫は光があると集まってくることが分かるね。

みずほ:電球型けい光ランプの光は、一番多くのこん虫を集めるということだね。

〔問題3〕

(1)のぞみさんは「こん虫は光があると集まってくることが分かるね。」と言っています。また、みずほさんは「電球型けい光ランプの光は、一番多くのこん虫を集めるということだね。」と言っています。実験の結果から、これらのこと以外で分かることを一つ書きなさい。また、そのように考えた理由を説明しなさい。

(2) みずほさんは「電球型けい光ランプの光は、一番多くのこん虫を集めるということだね。」と言っていますが、この実験では、電球型けい光ランプの光が一番こん虫を集めるとはいえません。どのように実験の方法を変えたらよいですか。あなたの考えを書きなさい。ただし、チョウやガの仲間の数は考えないこととします。

先生:人間の感覚ではとらえられないものを利用して、私たちの生活に役立てている製品があります。

のぞみ:自動ドアの上にセンサーのようなものがあるのを見つけたけれど、人が近づいたことをどのように感知しているのだろう。

先生:自動ドアの上にある人感センサーは赤外線を出していて、人や物に当たって受射した赤外線を感知しています。人が自動ドアに近づくと、反射される赤外線の量が変化するので、それを合図にドアが自動で開く仕組みになっています。

みずほ:他にも人間の感覚ではとらえられないものを利用している例がないか、考えてみよう。

〔問題4〕

先生は「人間の感覚ではとらえられないものを利用して、私たちの生活に役立てている製品があります。」と言っています。人間の感覚ではとらえられないものを利用している製品の例を、赤外線を利用した人感センサー以外で一つ挙げなさい。また、その製品に利用されている、人間の感覚ではとらえられないものは何だと思いますか。その製品の仕組みについてもあなたの考えを書きなさい。

まひるさんとひなたさんは、ある雨の日にバスでホームセンターに行ったときのことを話しています。

まひる:バスに乗ってホームセンターに行ったとき、バスの正面のフロントガラスにある

わたし:ワイパーの動きが、私の家にある車のワイパーの動きとちがうことに気付いたんだ。

ひなた:バスのワイパーはどのように動くのかな。

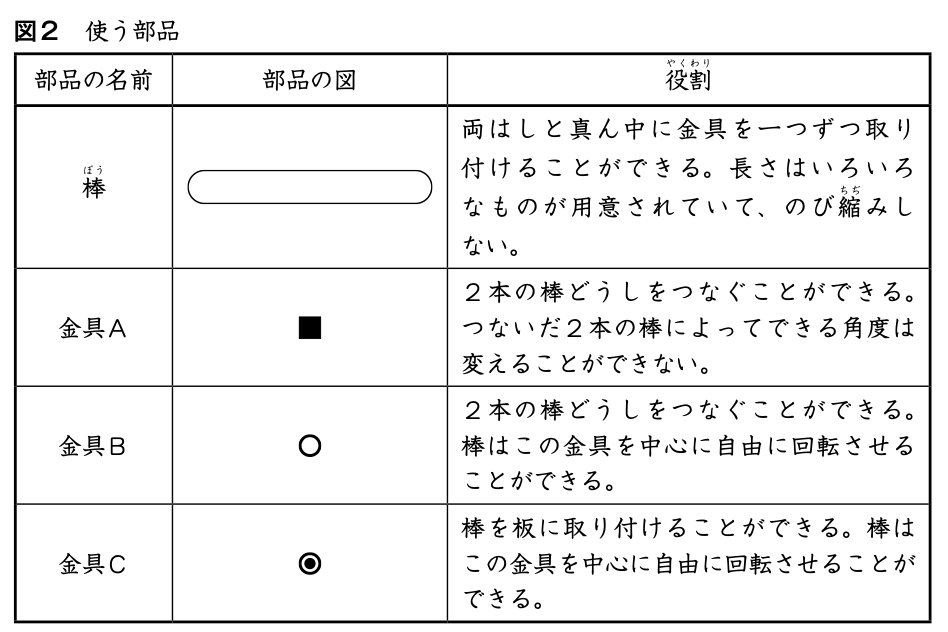

まひる:ワイパー全体のうち、フロントガラスに直接当たる部分であるワイパーブレードが、常にたて向きになるように動いていたんだ。正確な部分は覚えていないのだけれど、思い出せるはん囲で、図1のようにイラストにしてみたよ。

ひなた:なるほど。図1の◎の部分を中心にワイパーが回転しても、ワイパーブレードそのものは図のように常にたて向きを保ったまま動くということだね。どのような仕組みになっているのかな。

まひる:私も疑問に思って、ワイパーの模型を作ってみようと、ホームセンターでいくつかの部品を買ってきたんだ。

ひなた:これらの部品はどのように使うのかな。

まひる:部品の説明書に書いてあることを図2にまとめてみたよ。

ひなた:部品は全部で4種類あって、いくつかの棒を金具でつないだり、棒を金具で板に取り付けたりして使うんだね。

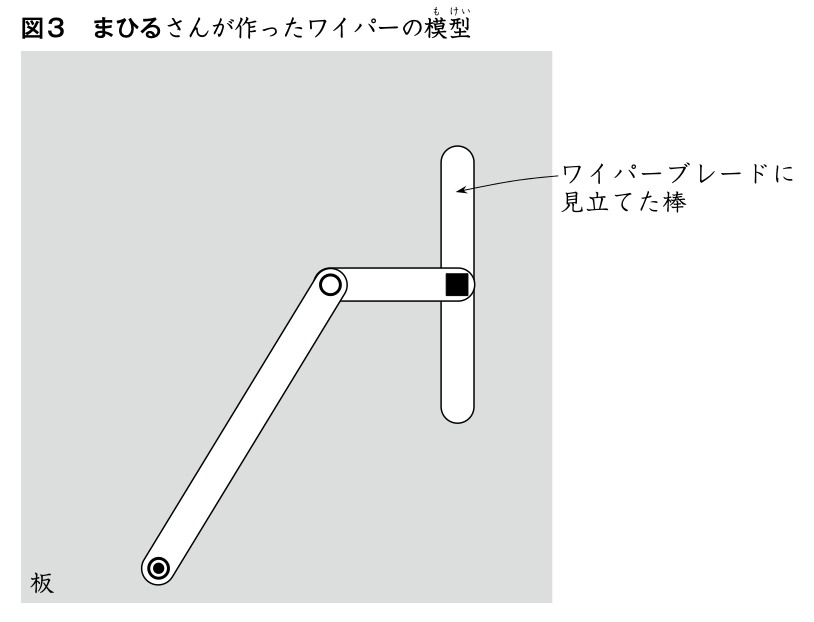

まひる:3本の棒と金具3個を使って、図3のようにワイパーの模型を作ってみたのだけれど、このままだと金具Cを中心に棒を回転させても、ワイパーブレードに見立てた棒もいっしょに回転してしまって、常にたて向きを保ったまま動くようにはならないんだ。

ひなた:ワイパーブレードに見立てた棒が、常にたて向きを保ったまま動くようにするには、

もう少し部品が必要そうだね。

〔問題1〕

図3で、金具Cを中心に棒を回転させても、ワイパーブレードに見立てた棒が1のように常にたて向きを保ったまま動くようにするためには、さらに棒と金具を付け足す必要があります。棒を1本取り付ける場合、棒をどの位置に、どの金具を使って取り付けたらよいか、解答らんに示した図にかき入れなさい。また、その理由を説明しなさい。

まひる:これらの部品の組み合わせ方によっては、ワイパーのような動き方以外にも、いろいろな動き方をつくることができそうだね。

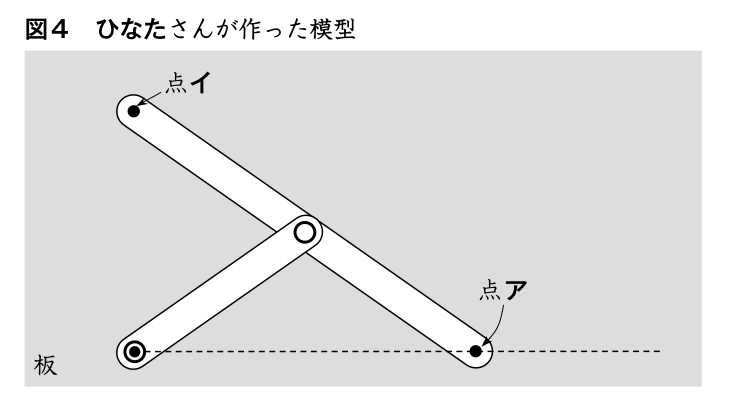

ひなた:ためしに図4のように、棒1本と、その2倍の長さである棒1本を、2個の金具を使って組み合わせてみたよ。

まひる:長い方の棒の両はしを図のように点ア、点イとして、点アの部分を持って長い方の棒を動かすときのことを考えてみよう。

〔問題2〕

図4の模型で、長い方の棒の点アを持って、図の一線にそって動かすとき、点イはどのように動きますか。解答らんに示した図に、点イがえがく線をかき入れなさい。また、その線をえがく理由を説明しなさい。説明には図を用いてもかまいません。

ひなた:もう少し複雑な模型を作ってみようよ。

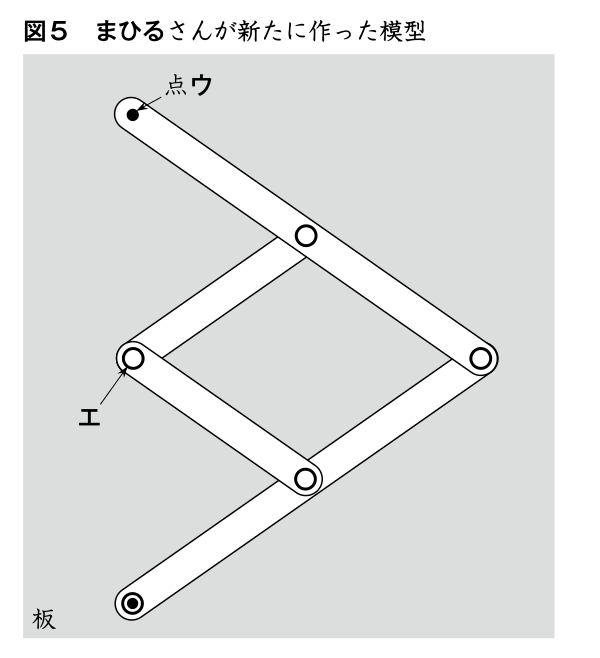

まひる:図5のように、同じ長さの棒2本と、それらの棒の2倍の長さである棒2本を、5個の金具を使って組み合わせてみたよ。

ひなた:これはどのように動く模型なのかな。せっかく複雑な形にしたのだから、動かし方もいろいろと変えてみたいね。

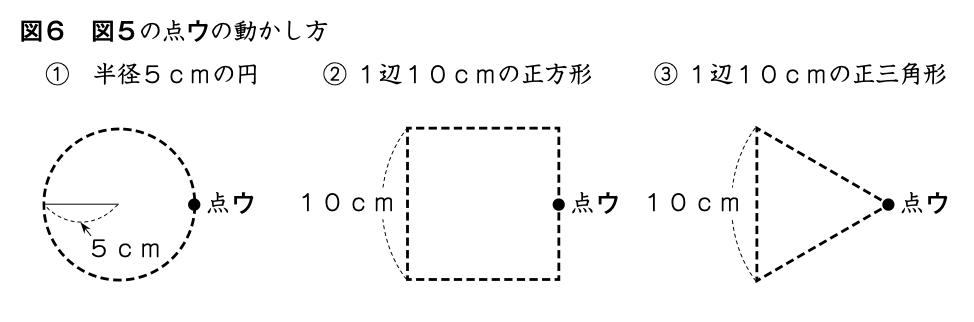

まひる:そうだね。図6の①~③は、図5の点ウの動かし方を3種類考えたものだよ。①~③の点線で示した図形を1周するように点を動かしたとき、図5の工で示した金具Bの中心はどのように動くか考えてみよう。

〔問題3〕

図5の模型で、長い棒のはしの点ウを持って、図6の①~③の点線で示した図形を1周するように動かすとき、エで示した金具Bの中心がえがく線の長さは何cmですか。①~③のうちから一つ選び、その長さを計算しなさい。ただし、円周率は3.14として計算し、求め方も説明しなさい。