【一】

【1】

ボールを離れた壁に向かって水平に投げたとき、投げたボールが運動する向きに生じた変化について、市川さんは先生と会話をしています。

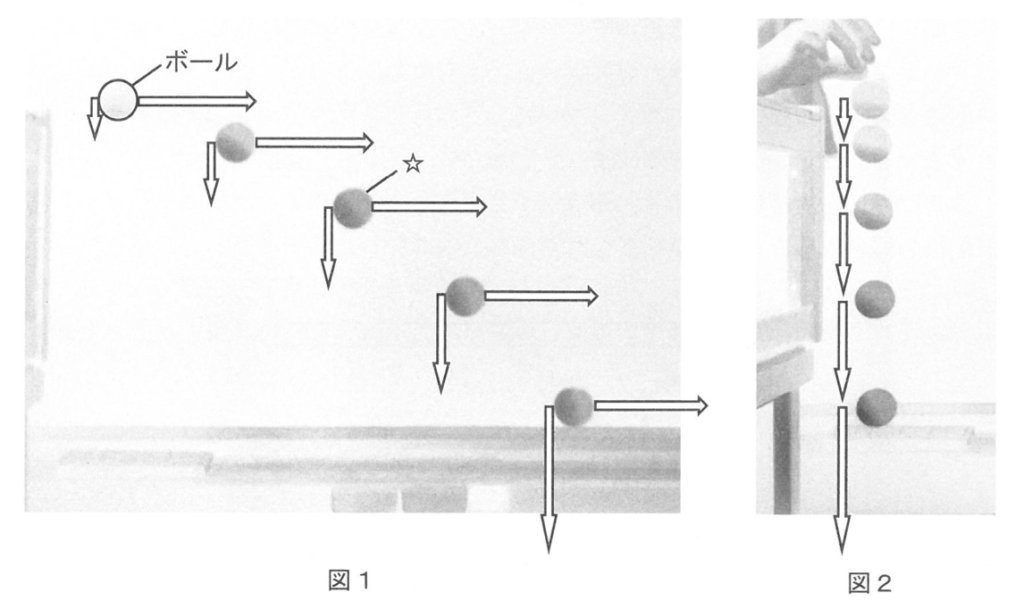

先生:この写真(図1)は、ボールを水平方向に投げ出した後のボールの運 動の様子です。暗い部屋の中で0.1秒ごとに光を当てて撮影したもので、ボール同士の簡論はボールの速さを表しています。次の写真(図2)はボールを真下へしずかに落下させる様子を同様に撮影したものです。この2つを見比べてみましょう。何か気づくことはありますか?

市川さん:鉛置(上下)方向には、どちらの写真もボールは同じょうに落下し ています。

先生:そうですね。それでは、はじめの写真(図1)からボールの水平方向 の運動についてわかることはありますか?

市川さん:水平方向は、0.1秒間に進む距離(→→の長さ)がどのときも同じです。つまり、ボールは水平方向に1コということですか。

先生:その通りです。それでは、直方向はどうでしょうか?

市川さん: 鉛直方向は、時間がたつにつれて間隔(↓の長さ)が長くなっています。つまり、ボールは鉛直方向に、2ということですか。 先生:その通りです。このように物体の運動を観察するときは、水平方向と 鉛直方向に分けると運動の様子がわかりやすいですね。また、鉛直下向きの速さは、水平に投げ出した直後は秒速0mですが、1秒あたりに秒速10mずつの一定の割合で増加することがわかっています。

(1) 会話文中の( 1 )と( 2 )の組み合わせとして正しいものはどれですか。

ア (1)一定の速さで運動している (2)一定の速さで運動している

イ (1)一定の速さで運動している (2)速さが変化している

ウ (1)速さが変化している (2)一定の速さで運動している

エ (1)速さが変化している (2)速さが変化している

正解:●●●

(2)市川さんが水平方向に10m離れた壁に向かって、時速72kmの速さでボールを水平に投げます。この時ボールは何秒で壁に到達しますか。ただし、空気の影響はないものとします。

正解:●●●

(3)(2)の条件でボールが壁に到達する直前において、ボールの鉛直下向きの速さは秒速何mですか。ただし、空気の影響はないものとします。

正解:●●●

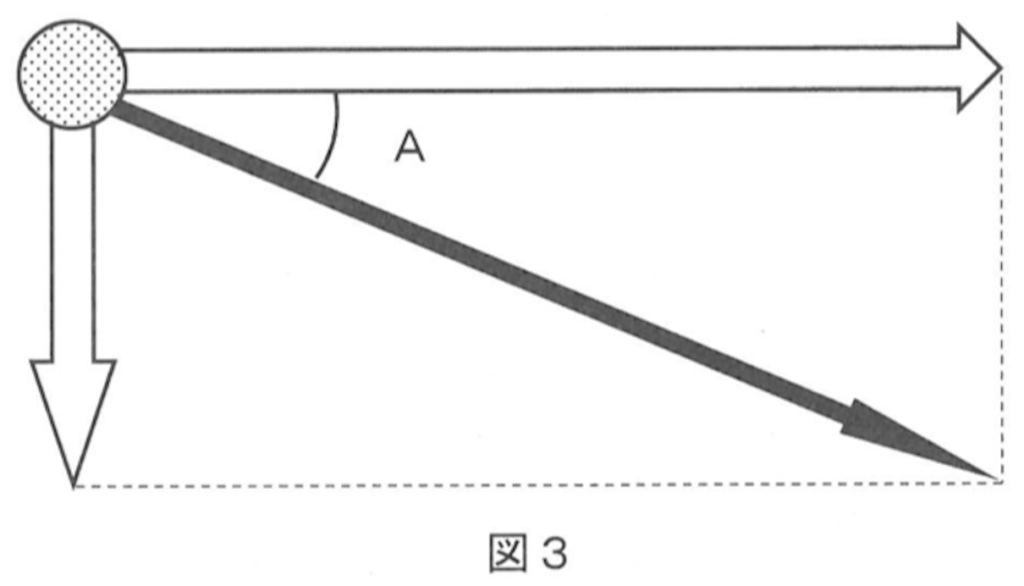

図3は、図1の★のときのボール(⚫︎)の運動の様子を表しています。ボールの水平方向の速さ(→の長さ)と直方向の速さ(↓の長さ)を組み合わせると、ボールが運動する向き(↘︎)がわかります。図3は、ボールが運動する向きが投げ出したときから角Aだけ変化した瞬簡を表しています。ボールを水平に投げる実験から、ボールが運動する向きの変化(角A)は、運動している時間に影響されることがわかりました。

(4)時速72kmの速さでボールを水平に投げ、水平方向に40m進んだとき、ボールが運動する向きの変化(角A)は何度ですか。ただし、空気の影響はないものとします。

正解:●●●

先生:運動の向きが時間とともに変わる現象はたくさんあります。台風の周りの風がうずを巻くようになるのはその代表例です。台風は風が中心に向かって吹き込んでいます。地球は自転と呼ばれる回転をしており、風はその影響を長時間にわたって受け続けます。そのため、風向きが変化し続けるので、風はうずを巻くのです。

市川さん:お風呂や流し台にためた水を流すときにできる水のうずも、地球の自転に影響されているのですか?

先生:運動の向きの変化の大きさは、運動にかかる時間に影響されましたね。これをヒントに考えてみましょう。

市川さん:流し台を流れる水は、台風などの風と比べ、( 3 )ため、流し台に水のうずができるのは( 4 )といえるわけですね。

(5)台風に吹き込む風の向きが1時間あたり7.5度の割合で変化するとき、24時間では何度変化しますか。

正解:●●●

(6)流し台を流れる水についても,1時間あたり7.5度の割合で向きが変化するとします。流し台の上で、水が水平方向に30cmの距離を毎秒5cmの速さで流れる間に、流れる向きは何度変化しますか。

正解:●●●

(7) 会話文中の( 3 )( 4 )の組み合わせとして正しいものはどれですか。

ア (3)影響を受ける時間が長い (4)地球の自転と関係がある

イ (3)影響を受ける時間が短い (4)地球の自転とは関係がない

ウ (3)影響を受ける時間が長い (4)地球の自転と関係がある

エ (3)影響を受ける時間が短い (4)地球の自転とは関係がない

正解:●●●

【2】

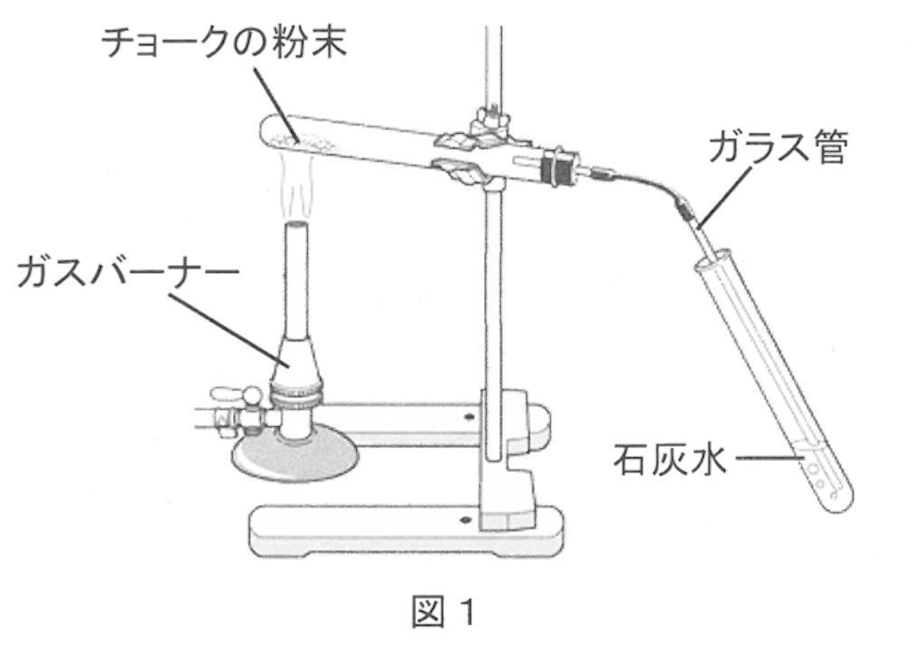

岩石からつくられた白色のチョークを粉末にして試験管の中に入れました。これを図1のように加熱すると気体が発生しました。その気体を石灰水に通すと、自くにごったことから( 1 )が発生したことがわかりました。

加熱した試験管内に残った粉末を水に溶かし、フェノールフタレイン液を加えると赤く変色したことから、( 2 )性になったことがわかりました。この落液に、ある濃さの塩酸を十分に加えると、赤色の溶液が( 3 )色に変わりました。

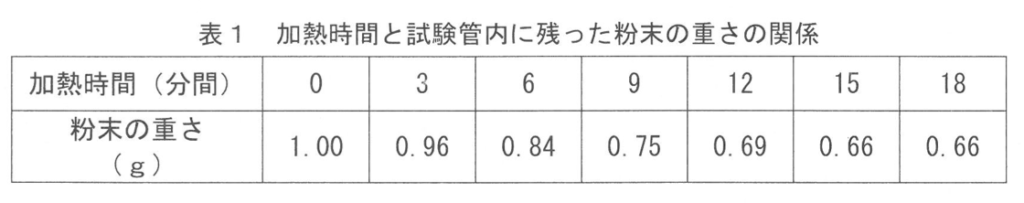

次に、図1の装置を用いて、粉末にしたチョーク 1.00gを加熱する実験を行い、以下にまとめました。

<実験結果>

① 加熱を始めてから数十秒間は、石灰水の中を気体が激しく通過していた。

② 加熱を始めてから 1分間は、石灰水は白くにごらなかった。

③ 時間の経過とともに、石灰水の中を通過する気体の量が減っていった。

④ 15分を過ぎると、石灰水の中を通過する気体はみられなくなった。

(1) 文章中の( 1 )~( 3 )にあてはまる語句を答えなさい。

正解:

( 1 )●●●

( 2 )●●●

( 3 )●●●

(2)表1より、加熱を始めてから3分間は、粉末の重さがほとんど変化していないことがわかります。しかし、実験結果①より、加熱を始めてから数十秒間は、石灰水の中を気体が激しく通過していました。その理由を説明しなさい。

正解例:●●●

(3)図1の実験では、ガスバーナーの火を消す前に、石灰水の中からガラス管を抜かなければなりません。その理由を説明しなさい。

正解例:●●●

(4)この実験で,発生した( 1 )の総量の半分が石灰水を通過したのは、加熱を始めてから何分から何分の間ですか。

ア 0分から3分

イ 3分から6分

ウ 6分から9分

エ 9分から12分

オ 12分から15分

正解:●●●

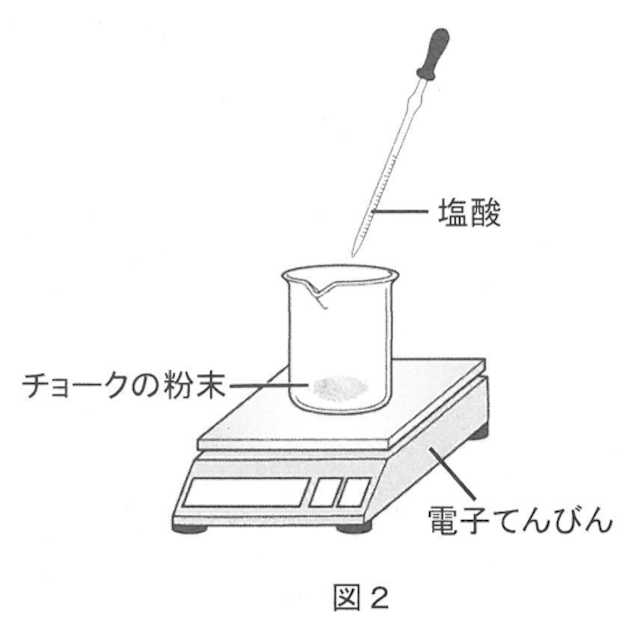

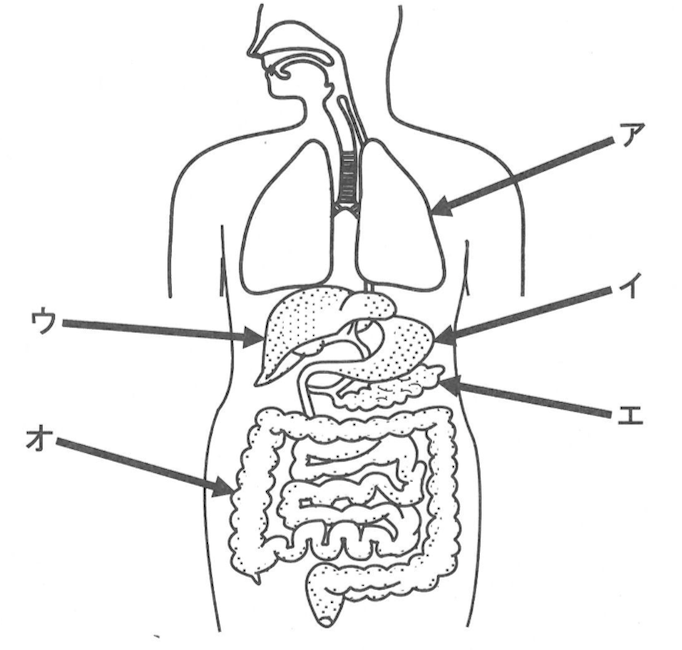

一方、チョークに塩酸を加えても石灰水を白くにごらせる気体が発生しました。図2のように、ビーカーにチョークの粉末1.00gをはかり取り、ここに、ある濃さの塩酸を1.00gずつ加え、よくかき混ぜて気体の発生が止まるまで待ちました。

加えた塩酸の重さとビーカーの内容物の重さを表2にまとめました。

(5)チョークの粉末1.00gに、同じ濃さの塩酸を1.00g加えたとき、発生する気体の重さは何gですか。小数第2位まで求めなさい。

正解:●●●

(6)チョークの粉末1.00gから気体が発生しなくなるのは、同じ濃さの塩酸をちょうど何g加えたときですか。小数第2位まで求めなさい。

正解:●●●

(7)チョークの粉末3.00gに、同じ濃さの塩酸を15.00g加えるとすると、発生する気体の重さは何gですか。小数第2位まで求めなさい。

正解:●●●

【3】

日本には古来より、さまざまな生き物に由来した「ことわざ」があります。その中のいくつかを以下にまとめました。ただし、生き物の一部は空額になっており、同じ数字の空欄には、同じ生き物があてはまります。

( 1 )( 2 )三年( 3 )八年

( 4 )食う①虫も好き好き

( 5 )の子は( 5 )

( 6 )に睨まれた( 5 )

( 7 )も鳴かずば撃たれまい

( 8 )に小判

能ある( 9 )は爪を隠す

( 10 )に真珠

(1) ( 1 )〜( 4 )にあてはまる生き物すべてに共通する特徴として、誤っているものはどれですか。

ア 花が咲く

イ 光合成を行う

ウ 子葉が1枚である

エ 根・茎・葉の区別がある

オ 果実をつくる

正解:●●●

(2)下線部①の「虫」は、強を示しています。昆虫について正しい女はどれですか。

ア 成虫のからだは頭部・背部・腹部の3つに分けられる。

イ 成虫の多くは2枚のはねと6本の脚をもつ。

ウ すべて「卵→幼虫→さなぎ→成虫」の順で育つ。

エ 幼虫から成虫までを水中で生活する昆虫もいる。

オ 陸上では肺呼吸を行う昆虫もいる。

正解:●●●

(3) 5にあてはまる生き物について、分類上もっとも近い生き物はどれですか。

ア アカハライモリ

イ カモノハシ

ウ ジョロウグモ

エ ニシキゴイ

オ ニホンヤモリ

正解:●●●

(4) ( 5 )〜( 10 )にあてはまる生き物のうち、卵を産む恒温動物はどれですか。すべて選び,5~10の数字で答えなさい。

正解:●●●

また、ことわざの中には、ヒトのからだに由来したものもあります。その中のいくつかを同じようにまとめました。ただし、からだの部位の一部は空欄になっており、同じ数字の空欄には、同じからだの部位があてはまります。

( 11 )の上にたんこぶ

( 11 )は( 12 )ほどに物を言う

( 12 )は災いのもと

壁に( 13 )あり障子に( 11 )あり

寝( 13 )に水

五臓六腑に染み渡る

暖簾に( 14 )押し

揚げ( 15 )をとる

(5)( 11 )〜( 13 )にあてはまるからだの部位を答えなさい。

正解:

●●●

●●●

●●●

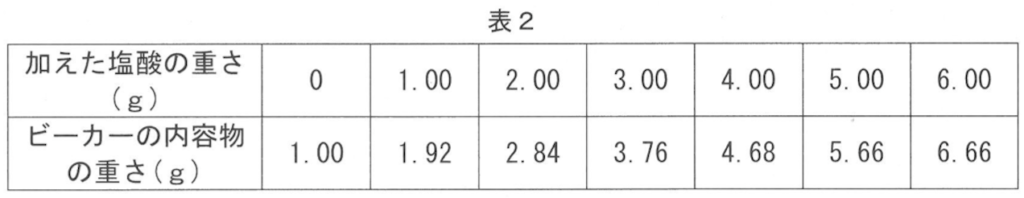

(6) 下線部②のうち「五臓」とは、東洋医学において、心臓・肺臓(肺)・臓・腎臓・腰臓を示すといわれています。次のヒトのからだの図の中で、「五臓」に答まれるものをすべて選びなさい。

正解:●●●

(7)( 14 )( 15 )にあてはまるからだの部位について、ヒト以外の多くの哺乳類では、どちらも「脚」に相当します。「脚」が( 14 )であることによる利点を15字以内で答えなさい。

正解:●●●

【4】

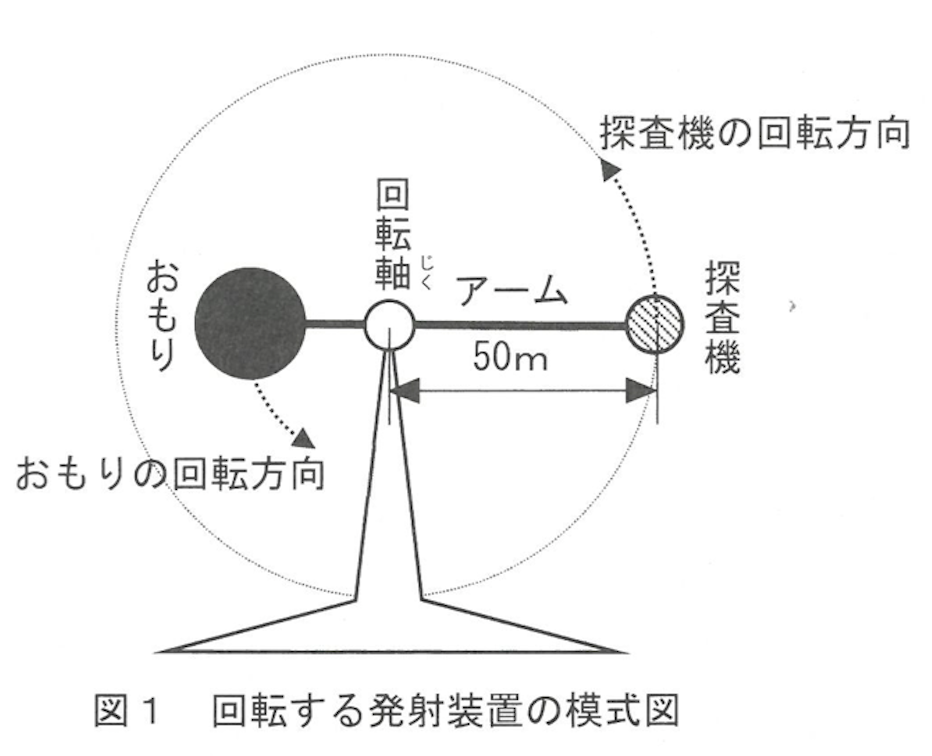

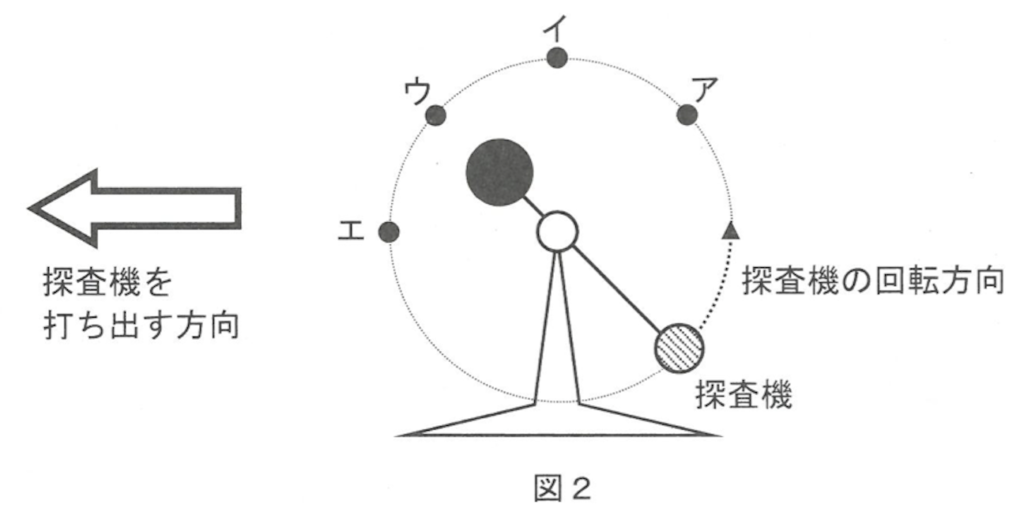

人工衛星や探査機のロケットによる打ち上げには脳笑な燃料が必要です。そこでロケットによる打ち上げ以外の方法も開発されています。その1つが、図1のような観覧車に似た発射装置です。探査機を装置内部の半径50mのアームの先に取り付け、アームを高速で回転させます。探査機が一定の速さに達するとアームから放され、装置から打ち出されます。この方法の場合、打ち出すには電気を使ってモーターを回すため、燃料を使うロケットに比べ低コストです。さらに準備も少ないため、1日に何度も打ち出すことが可能になると言われています。

(1) 次の日本の探査機の中で,地球からもっとも遠距離に到達した探査機はどれですか。

ア 先進レーダー衛星「だいち4号」

イ 月周回衛星「かぐや」

ウ 太陽観測衛星「ひので」

エ 金星探査機「あかつき」

正解:●●●

(2)回転する発射装置で探査機を打ち出すとき、探査機を放す位置によって打ち出される方向が変わります。図2の矢印の方向へ水平に打ち出そうとするとき、探査機を放す位置は図2のア~エのどこですか。

正解:●●●

(3)探査機を地球から秒速12km以上で打ち出すには、図1のような回転する発射装置を用いる場合、少なくとも1秒間に何回転させる必要がありますか。1秒あたりの回転数を整数で答えなさい。ただし、回転軸と探査機の間の長さは50mとします。

正解:●●●

(4) 図1のような回転する発射装置を用いて打ち出す場合と、ロケットを打ち上げる場合との共通点はどれですか。

ア 地球の自転を利用できるため、なるべく武緯度の地点で打ち出す。

イ 地球の自転を利用できるため、西方向に打ち出す。

ウ 気温が低い方が安全なため、雨や雪の日に打ち出す。

エ 追い風を利用できるため、台風など風が強い日に打ち出す。

正解:●●●

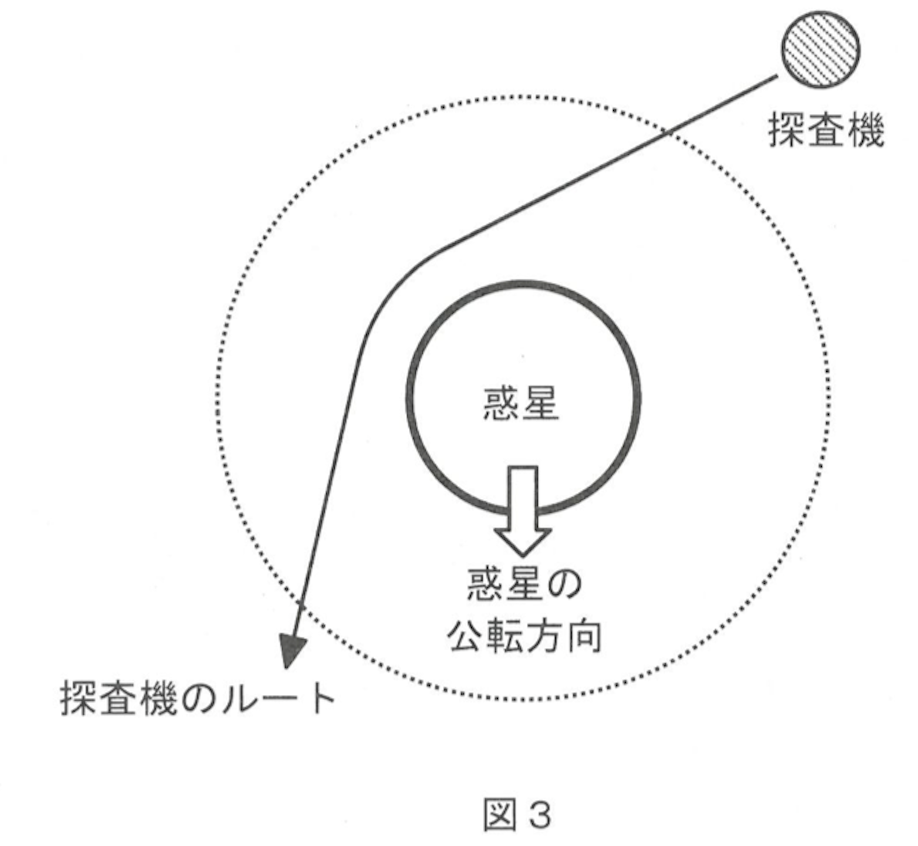

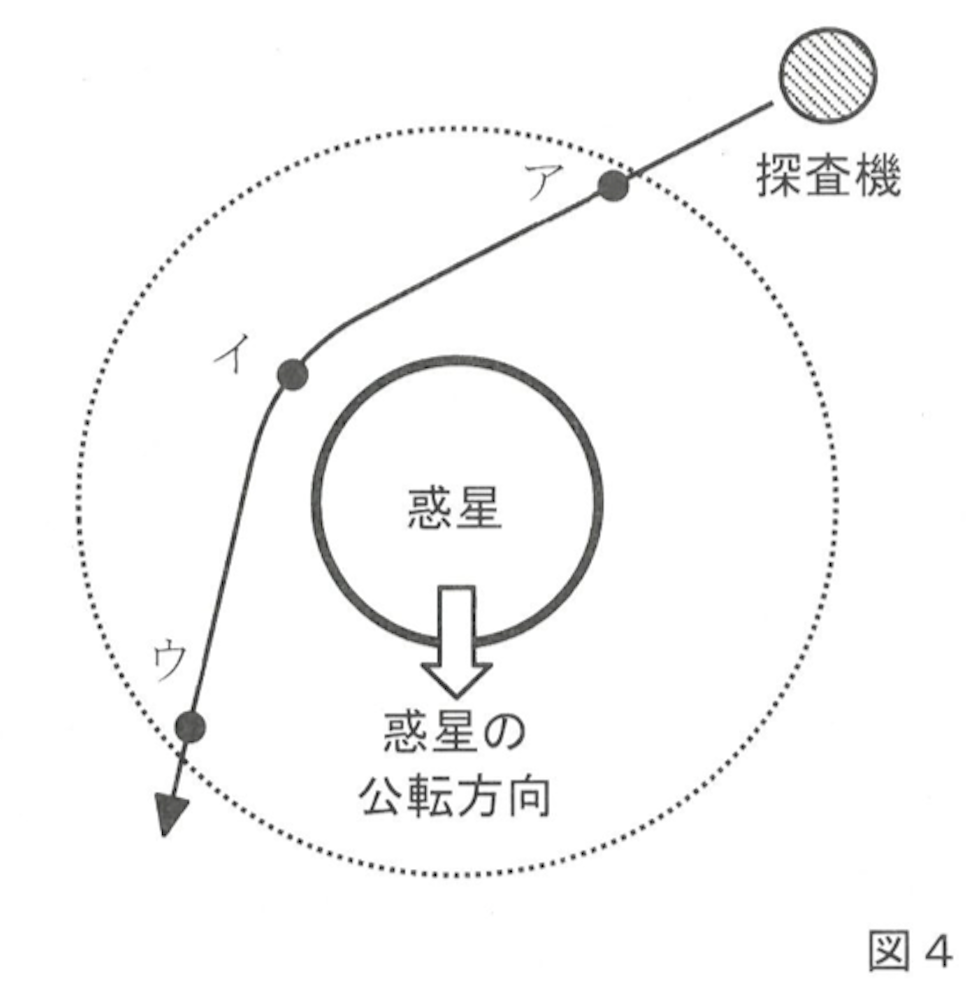

宇宙空間で探査機を目的地に向かわせるとき、燃料をあまり使わずに速さと向きを変化させるために天体の力を利用します。この航法をスイング・バイといいます。探査機が急堂の後ろを通過する図3のようなスイング・バイを考えます。惑星の引きつける力の影響で探査機は惑星に落ちるように引き寄せられていきますが、惑星上からみるとスイング・バイの前後で探査機の速さはあまり変化したようにはみえません。ところが、太陽など図3の惑星以外の天体からみると、惑星の引きつける力だけでなく惑星の公転も影響することになるため、スイング・バイ前よりスイング・バイ後の方が探査機の速さは大きくなります。なお、図3の点線の外側は、内側と比べて惑星の引きつける力の影響がとても小さく無視できるものとします。

(5) スイング・バイの過程で,太陽からみた探査機の速さがもっとも大きくなるときは図4のどれですか。

ア 惑星に近付いているとき

イ 惑星にもっとも近いとき

ウ 惑星から離れていくとき

正解:●●●

(6)なるべく短時間のスイング・バイで、太陽からみた探査機の速さを効率よく小さくするにはどのようなルートにすればよいですか。図3にならって探査機のルートを実線でかき入れなさい。

正解:●●●